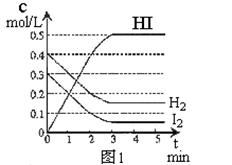

在某一容积为2L的密闭容器内,加入0.8mol的H2和0.6mol的I2,在一定的条件下发生如下反应:H2(g)+ I2(g) 2HI(g) ΔH<0。反应中各物质的浓度随时间变化情况如图1:

2HI(g) ΔH<0。反应中各物质的浓度随时间变化情况如图1:

(1)该反应的化学平衡常数表达式为 。

(2)根据图1数据,反应开始至达到平衡时,平均速率v(HI)为 。

(3)反应达到平衡后,第8分钟时:

①若升高温度,化学平衡常数K (填写增大、减小或不变),HI浓度的变化正确的是 (用图2中a-c的编号回答)。

②若加入I2,则H2浓度的变化正确的是 (用图2中d-f的编号回答)。

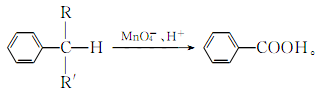

苯的同系物中,有的侧链能被酸性高锰酸钾溶液氧化,生成芳香酸,反应如下:

(R、R′表示烷基或氢原子)

(1)现有苯的同系物甲、乙,分子式都是C10H14。甲不能被酸性高锰酸钾溶液氧化为芳香酸,它的结构简式是________;乙能被酸性高锰酸钾溶液氧化为分子式为C8H6O4的芳香酸,则乙可能的结构有________种。

(2)有机物丙也是苯的同系物,分子式也是C10H14,它的苯环上的一溴代物只有一种。试写出丙所有可能的结构简式:_______________________________________________________________________________。

2丁烯是石油裂解的产物之一,回答下列问题:

(1)在催化剂作用下,2丁烯与氢气反应的化学方程式为__________________________________,反应类型为________。

(2)烯烃A是2丁烯的一种同分异构体,它在催化剂作用下与氢气反应的产物不是正丁烷,则A的结构简式为________________;A分子中能够共平面的碳原子个数为________,A与溴的四氯化碳溶液反应的化学方程式为_______________________________________。

在一定条件下,某些不饱和烃分子可以进行自身加成反应,例如: 。

。

有机物甲的结构简式为 ,它是由不饱和烃乙的两个分子在一定条件下自身加成而得到的。在此反应中除生成甲外,同时还得到另一种产量更多的有机物丙,其最长的碳链仍为5个碳原子,丙是甲的同分异构体。 则乙的结构简式是___________________________________,

,它是由不饱和烃乙的两个分子在一定条件下自身加成而得到的。在此反应中除生成甲外,同时还得到另一种产量更多的有机物丙,其最长的碳链仍为5个碳原子,丙是甲的同分异构体。 则乙的结构简式是___________________________________,

丙的结构简式是____________________________________________________。

1丁炔的最简式是________,它与过量溴加成后产物的结构简式是________;有机物A的分子式与1丁炔相同,而且属于同一类别,A与过量溴加成后产物的结构简式是________;与1丁炔属于同系物且所含碳原子数最少的有机物是________,它能发生________(填反应类型)反应制造导电塑料 ,这是21世纪具有广阔前景的合成材料。

,这是21世纪具有广阔前景的合成材料。

2012年2月20日《南方日报》A12版报道了如下几种饮料添加剂:对羟基苯甲酸甲酯、苯甲酸钠、塑化剂等,请回答以下相关问题:

(1)对羟基苯甲酸甲酯的分子式为________。请写出对羟基苯甲酸甲酯符合下列所有条件的任意一种同分异构体________。

A.有醛基 B.有苯环 C.苯环上氢只有一种

(2)苯甲酸钠________(填“难”或“易”)溶于水,其水溶液显________(选填“酸”、“碱”或“中”)性,理由是____________________________________________________________(用离子方程式表示)。

(3)邻苯二甲酸二丁酯是塑化剂之一,它的另外两种性质基本相同的同分异构体是______________________________________________________________________