《二十世纪中国的崛起》指出:“一个民族的觉醒,通常要有两个条件:第一,这个民族……被逼到生死存亡的关头,旧格局再也无法继续保持下去。第二,还要……能看到出路,……深信只要奋起救亡,就可以改变目前的艰难处境。”下列能够反映中国20世纪面临着两种形势的史实是( )

| A.甲午战争和公车上书 | B.瓜分狂潮和义和团运动 |

| C.鸦片战争和洋务运动 | D.《辛丑条约》和辛亥革命 |

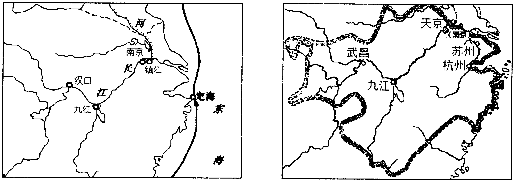

第二次鸦片战争结束后,列强主动表示愿意协助清政府剿灭太平天国。据图1、图2分析列强此举的主要目的是为了

图1第二次鸦片战争中开放的部分通商口岸图2太平天国主要活动区域

| A.划分“势力范围” | B.使战争中获得的权益能得以落实 |

| C.进行资本输出 | D.扶植清政府作为统治中国的工具 |

史载:“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里。”材料所述职能应属于

| A.郡县 | B.中朝 | C.尚书省 | D.行中书省 |

下图可以用来研究中国古代

①人口南北流动②经济重心转移③南北经济发展④经济结构变化

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

齐景公问政于孔子,孔子对曰:“君君臣臣,父父子子。”这表明孔子重视

| A.法 | B.信 | C.礼 | D.智 |

鲁迅的《阿Q正传》发表后让许多人不安,总以为写的是自己,独特的这一个阿Q拥有了巨大的共性,甚至成为我国国民性的代名词。下列文艺作品中创作风格与其一致的是

| A.《伏尔加河上的纤夫》 | B.《西风颂》 | C.《命运交响曲》 | D.《离骚》 |