阅读下面文章,回答问题。

长在岩石下面的小花

马付才

①初二那年,我从家中那台十四英寸的黑白电视机中,看到了一幢幢高耸的大楼直插云霄,一座座盘旋的立交桥雄伟壮观,一辆接一辆的小汽车井然有序的穿梭不停,大街上的霓虹灯闪着诱人的光彩,商场里琳琅满目的商品让人眼花缭乱。

②我目瞪口呆,原来城市是这样的美好啊!

③年少的我由此陷入了深深的忧伤,

④第二天,我质问父亲:“你怎么不是城里人呢?” 我想,父亲如果是城里人该有多好,那我也就是城里人了。

⑤暑假,几名城里的大学生到我们这座大山里写生,他们背着画夹,戴着大阳帽,洋气十足。其中有一个叫黄春草的女孩儿,就借住在我家。

⑥有一天早上,为了画日出,天刚蒙蒙亮她就起床了。我缠着要看她画画,就和她一起去了。我们一起登上了山顶,大阳升起来了,红彤彤的,将云彩映照得格外艳丽。黄春草支起画夹,神情专注地画着。等她画完画,我们就坐在一块石头上聊天。我说:“我真羡慕你,生活在大城市里,享受着富足的生活和良好的教育,像我这样活着实在没有一点儿意思。”可她却说:“不要把别人的生活想得太美好,小小年纪不要如此多愁善感。我给你讲一个故事吧。”

⑦于是她讲道:“在一座大山深处,有一个小女孩儿,十岁那年,母亲病逝;十二岁那年,父亲抬木头时被砸伤,从此干不了体力活儿。她每天背着个破布包,跑步去六公里外的学校上学。放学后,她还得割猪草,像男人一样在腰上缠根绳子,下到悬崖下面挖药材,挣点找补贴家用和交学杂费。后来她考上了大学,她一共贷了八千多元的助学贷款……”

⑧我想不到这个世界上还有比我更不幸的人,我以为她在给我编故事,黄春草却说这个女孩儿就是她。

⑨我惊讶地看着黄春草,她的脸上非常平静。我想,比起黄春草,我幸运得多了,最起码,我还有爱我的爸爸和妈妈。

⑩黄春苹的手指向远处,顺着她手指的方向,我惊讶地发现,一朵不知名的小花竟然生长在一块伸出的岩石下面。那块岩石像伸出的房檐一样,严严实实地遮挡住了阳光,但是小花竟然绽放了。她说:“阳光虽然没能直接照射到小花身上,但小花心里已感受到了阳光的存在,哪怕是一点点余光。”

⑾是呀,我们不能选择自己出生的时间和地点,但我们可以选择顽强,在艰苦的环境中一样能够茁壮成长,就像那朵长在岩石下面的小花。本文讲述了一个怎样的故事?请用简洁的语言加以概括。(不超过50字)

______________________________________________________________________联系上下文,谈谈你对下列句中加点词语的理解。

(1)第二天,我质问父亲:“你怎么不是城里人呢?”

____________________________________________________________________________

(2)一朵不知名的小花竟然生长在一块伸出的岩石下面……但是小花竟然绽放了。

___________________________________________________________________________第⑥段中画线的句子是景物描写,联系上下文,分析这个句子的作用。

__________________________________________________________________________请谈淡你对第⑩段“阳光虽然没能直接照射到小花身上,但小花心里已感受到了阳光的存在,哪怕是一点点余光”这句话的理解。

__________________________________________________________________________试分析文章标题“长在岩石下面的小花”的作用。

__________________________________________________________________________不管是贫穷,还是富足;是杰出,还是平庸,在比较中,我们往往都会感到自己的处境不如意。亲爱的同学,读了本文后,你一定会对自己的生活有新的认识,对人生有新的感悟,请以“感谢你,岩石下的小花”为题,写一段话。(50字左右)

感谢你,岩石下的小花

__________________________________________________________________________

阅读下文,完成问题。

中 国 铁

周海亮

①炉火熊熊,红色的铁伏在砧上,任一把大钳夹持,任两把铁锤反复锻打。老铁匠的小锤轻敲上去,如蜻蜓点水,小铁匠的大锤紧跟上来,似巨雷轰顶。柔软的铁像面团般变着形状,灼烫的火星在大锤落下的瞬间如烟花般迸散绽放。

②炉火熊熊,红和蓝的火焰缠绕交织。小铁匠气喘吁吁,挥锤的胳膊渐渐变得沉重,表情也开始痛苦。

③老铁匠看看他,停下手里的小锤,喝口水,他说你好像心不在焉。

④小铁匠没有搭话。

⑤因为这把刀?老铁匠问他。

⑥小铁匠只好点点头。他用一条黑色的毛巾擦着彤红的脸,村里人都说你是汉奸。

⑦还说你是小汉奸?老铁匠面无表情。

⑧那是肯定,小铁匠瞪着老铁匠,干脆我们逃了吧!

⑨你觉得能逃出去吗?老铁匠仍然面无表情。

⑩那也不打了!小铁匠把毛巾狠狠地扔到地上,不打能怎样呢?大不了是一死。

(11)不打?老铁匠苦笑,不打铁,我们还是铁匠吗?他站起身,从熊熊炉火中钳出再一次变得柔软的铁,用力按到砧上。儿啊,开锤!

(12)军刀在两个月以后打造完毕,那是一把令人胆寒的好刀。小野小队长按时过来取刀,他盯着刀,问老铁匠,全是铁的?老铁匠说,当然。小野再问,如何?老铁匠说,可试。小野就抽出腰间的军刀,哇哇怪叫着冲上来,一道寒光自上而下,直逼老铁匠。老铁匠微微一笑,手中刀轻轻一迎,“噗”一声响,小野的军刀,便折为两截。

(13)小野向老铁匠翘起拇指,好快的刀!又摆摆手,示意身边的日本兵接过刀。想不到老铁匠却退后一步,说,刀暂时不能拿走,刀柄上还没有刻字。

(14)刻字?

(15)这是规矩。老铁匠说,只有刀柄上刻了字,才算一把刀打造完毕,刀才算有了主人。如果你信得过我,后天过来取刀。

(16)小野想想,再看看老铁匠,然后点点头。他在一张纸上写下自己的名。

(17)要刻得和这个一模一样,小野说,能办到吧?

(18)老铁匠笑笑,没问题。

(19)别耍花样啊!

(20)放心。

(21)后天我来取刀!

(22)请!

(23)可是第二天老铁匠就不见了,连同那把削铁如泥的军刀。小野暴跳如雷,他把全村人驱赶到一起,逼他们说出老铁匠的下落。当然没有人说,也许连他们也不知道,也许连小铁匠也不知道。愤怒的小野几次想毙掉小铁匠,可是他们正在村后山上修筑工事,这个时候他们需要一位强壮的铁匠。

(24)一个月后的一个夜里,山上的壮丁们突然组织了一次暴动。他们用石块打死四个看守,然后四散而逃。尽管日本人的机关枪“嗒嗒”扫个不停,可是最终,还是有三十多人逃了出去。

(25)小铁匠在突围中中弹身亡。据说他是这次暴动的组织者,据说他在临死前只说了一句话,他说,爹告诉我,能屈能伸才是铁。

(26)再后来,日本人投降了。

(27)多年后,他们那栋老房子突然倒塌。在一个雨夜,伴着一道划破天空的闪电,人们在听到一声闷响后爬起来看,就惊呆了。

(28)那房子,只剩下一面伫立的墙。

(29)那面墙里,镶着一位伫立的老人,只剩白色骨架的老人。

(30)风雨中,白色骨架岿然不动,似乎他的每一块骨头,都闪烁出红和蓝的光泽。

(31)红色像铁锈或者红的炉火,蓝色像刀锋或者蓝的炉火。

(32)白色骨架的手里,紧握着一把刀。军刀。

(33)刀柄上清晰地刻着三个字:中国铁。

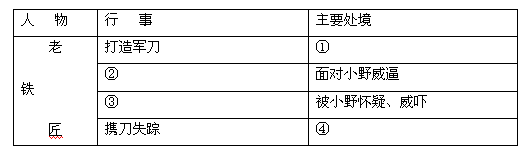

(有删节) 阅读1~23段,结合相关内容,完成下面表格的填写。

阅读27~33段,说说作者为什么要以描写断墙里的白色骨架作为故事的结尾?

小野试刀的当天夜里,在老铁匠和小铁匠之间一定会有一个故事,或者精彩的对话,作者省略了。请你展开想象,补述出来。(不超过150字)

(注:此处排150个方格)

阅读下面文章,完成问题。(共8分)

眼光

①同样的景物,有人觉得美丽,有人却觉得平淡;同样的事物,有人看到了机遇,有人却熟视无睹;同样的生活,有人活得坦然,有人却活得凄然……面对同一世界,为什么每个人的收获与感受如此不相同?这是因为每个人的眼光不同。

②春之绿草、夏之鲜花、秋之艳阳、冬之白雪,四季的盛景如一场极其动人且常演不衰的戏剧,但在一些人的眼中却枯燥而无味,原因就是他们缺少智慧的眼光。

③为发现一朵花开放而欣喜,为看到清晨第一缕阳光而欢乐,为望着湛蓝的天空而陶醉,为目睹一个小小的善举而感动……我们会发现身边有无数美丽的风景,人性的善良是如此感人。所以,用智慧的眼光看世界,就能发现美丽。

④ 用智慧的眼光看世界,就能抓住机遇。冷战结束后,东德和西德之间的柏林墙随即被推倒。那些剩下的碎石瓦砾,在旁人看来就是一堆废物,毫无用途。可是有一个年轻人看到了它的价值,因为这些遗物是历史的见证,将来的价值不同寻常。于是,年轻人买下了它们,经过加工,废物摇身一变,变成了柏林墙推倒后的纪念品。人们为了记住这段历史,纷纷购买。看似无用的东西却使那个年轻人获得了财富,正是因为那个青年有着敏锐而智慧眼光,才发现并抓住了这个别人都看不到的机遇。

⑤ 。著名作家及画家冯骥才文革中被下放,生活贫苦,但他没有放弃对艺术的追求,还在自家院中种上扁豆花,每日作画。正因为他能坦然面对磨难,始终坚持自己的理想,最终凭借独树一帜的画风,被评论界称为“现代文人画的代表”。相反,有些人生活中遇到小小的挫折,就喋喋不休地抱怨命运不公,甚至绝望轻生,看不到生活的光明和精彩。可见,在人生旅途中遭遇困难挫折时,一定要用智慧的眼光去看待,才能让我们释怀,活的更加精彩。

⑥总之,你想世界给你精彩的生活,你就得用智慧的眼光看待世界。如果你想拥有欢乐、健康和成功,拥有丰富精彩的生活,那么就请你调整心态,改变看待世界的眼光吧。

(原文有删改)本文的中心论点是什么?

答:分析文章第①-④段的论证的过程,按要求填空。

首先,其次,然后。请你在第⑤段开头的横线处填一句话来做为此段的分论点,并说明理由。

答:

阅读下面文章,完成问题。(共6分)

方便食品

①方便食品的优点是烹饪简单,易于储藏。满足这两点,重要的是保质。几十年来,人们研发出三种制作方便食品的方式:脱水、速冻和抑菌。

②水是一切生命之源,其中也包括微生物,如果把食物中的水分去掉,导致食物变质的微生物便很难存活,食物保质期也就会延长。

③方便面是将面条先像织布一样盘织在一起,再经过蒸煮使之熟化,而后便放入油锅炸透定型,脱去面条中的水分。用油炸来脱水,不光是为了让面条易于保存,更重要的是能令它经热水一泡便迅速回软涨发。因为面粉中富含小麦淀粉,如果只是简单烘干,它便会在面条表面形成一层类似保护壳的膜,水分子很难进入。而经油炸后,这层膜上会形成许多微小气孔,水分子便可由此进入,使面条变软涨发。

④ 方便米线和方便粉丝也是人们常吃的东西,它们的原料分别是大米和土豆(或红薯),它们所含的淀粉中小麦淀粉很少,因而米线和粉丝的脱水,完全不需要油炸,蒸煮后直接烘干就可以了,再遇热水时,便能直接吸水涨发。但是米饭和粥就没那么容易了,因为米粒在煮熟后,黏性会变得很大,互相粘在一起,直接脱水无法保证每粒米的干燥程度一致,所以对它脱水就要换另一套路。淀粉在湿润的环境中,若经短时间加热,性状将发生改变:变得本身虽不黏,但再遇热水就会非常黏软,且体积膨胀,这个过程就叫“α化”。经过“α化”处理并烘干的大米便得名“α化大米”,也就是方便粥饭的原料。然而遇热水后的“α化大米”,并非是米粒做熟的状态,只是具备了类似的口感,好在并不影响营养和消化。

⑤速冻又叫急冻,也就是把食物急速低温冷冻,通常在-18℃ 以下的环境中才能实现。除了脱水、速冻,对付好氧性微生物,最好的方法是隔绝空气,让它们不能有氧呼吸。这就需要一个密封的环境,真空包装的食品就是这样做到的,将包装袋中空气全部抽走,既不会影响食品的风味,又可以延长保存时间。罐头的保鲜也是同理。而要想消灭厌氧性微生物,就必须依靠防腐剂了,当然它对好氧性微生物同样奏效。如今,最常用的防腐剂是亚硝酸盐、苯甲酸钠和山梨酸钾,这三种物质能破坏微生物体内的各种酶,但因此也多少带些毒性,故而罐头和真空方便食品不要吃得太多。

(取材于《省事与保质》)阅读文章第②-④段,说明其中提到的方便食品不同的脱水方式。

答:小张同学酷爱一种名为“多过多”的果杯,每天至少吃一杯。阅读下面材料,借助上文中相关知识,分析该产品说明存在的问题。并劝说小张少吃这类食品。

【材料】

下面是该罐头果杯的产品说明。

【商品正面】多果多果杯(不添加色素及防腐剂)

【商品背面】品名:糖水黄桃罐头果杯

配料:黄桃、水、白砂糖、食品添加剂、维生素C、山梨酸钾

贮存条件:常温避光保存

保质期:18个月

存在的问题:劝说:

阅读《张切糕李切糕》,完成问题。(共15分)

张切糕李切糕

①在日本鬼子进入本县之前,张切糕和李切糕原本都在相安无事地做切糕、卖切糕。只不过是张切糕的名气要大一些,李切糕的名气要小一些。

② 张切糕之所以比李切糕名气响,除了切糕做得犹如黄金片,筋道爽口之外,还有一点是他的切糕块头格外大。多大?有头号笸箩那么大,直径足有两米。做这么大的切糕无疑需要大锅,奇怪的是张切糕家里根本就没有大锅。无大锅能做出大坨的切糕来,这本身就是一绝。此技艺是他家祖传,秘不示人。而李切糕呢,不但切糕做的一般,而且他只能做小坨的切糕,直径连一米都不到。就这每天还卖不完。人家张切糕的切糕做好了,打开门推出去,门口早有人在等候了。张切糕也不用秤,你说要多少,他一刀下去保证八九不离十。用不到两个时辰,切糕就卖完了。而李切糕呢,却要把切糕用车推着,走街串巷地喊,热切糕啊!有时从早喊到晚,切糕早都凉透了,他还在喊,热切糕啊!嗓门倒是挺亮,隔几条街都能听得到。

③自从日本人占领了县城,实行经济封锁,很快张切糕和李切糕都失业了。做切糕的原料买不到,再说老百姓也吃不起了。

④这日,张切糕正在家中凄惶,不想伪县衙有人来请他。去了他才知道,原来是日本参事官想吃切糕。他打听到张切糕最有名,就请他来一展厨艺。不料这张切糕却不给他面子,他对参事官说,我会做切糕不假,可是我只会给中国人做切糕。给日本人做切糕的手,我还没长出来呢!

⑤ 任凭参事官软硬兼施,张切糕就是不肯就范。参事官恼羞成怒,就把张切糕弄进大牢折磨他。但是不管怎么折磨,张切糕就是不肯做。参事官没办法,又派人把李切糕请来。一开始,李切糕也表现得挺英勇。可是当日本人把他弄进关张切糕的牢房,他看到伤痕累累的张切糕时,就有点动摇了。他想:不就是做个切糕吗,给谁做不是做,何必弄丢性命。而且就在这时,他的脑子忽地一闪……

⑥ 既然成了狱友,两个做切糕的人开始对话。这是他们平生第一次对话,以前可是老死不相往来的。论年龄张切糕要比李切糕大不少,现在又有伤在身,李切糕就表现得格外殷勤小心。他一口一个张师傅地叫,还撕开自己的衣服为张切糕包扎伤口。很快,张切糕就被感动了。他说,反正我都一大把年纪了,世道又这么乱,我也不想活了。可你还年轻,没必要和我一起死。李切糕赶紧说,不行,让我去伺候日本人,还不如和你一起死了呢!张切糕说,可是……我做切糕的绝技总得有人往下传啊,我没有儿子,你我都死了,岂不绝根了吗!李切糕一听,扑通一声跪在地上,连喊师傅。张切糕就说,你附耳过来。

⑦张切糕传授给李切糕的第一项绝技,就是如何把切糕做大。原来方法也很简单:就是在锅上架上木桶撒切糕。木桶很深,蒸出的切糕为柱体,随后用木板蘸上凉水拍打,直至拍成圆饼状为止。

⑧原来如此!李切糕闻听此言,不由拍手击掌。不想他的这个举动让张切糕心一沉。他看着李切糕继续说,我现在教你的是保命求生活的法子,你要是想求富贵,我这里还有一个绝技……李切糕迫不及待地说,师傅快说!

⑨ 李切糕很快出狱。因为他满足了参事官的食欲,参事官特批为他提供原料,他的生意重新开张。又由于张切糕死在狱中,他没有了竞争对手,且获得了张切糕的独门绝技,他居然也名噪一时。李切糕春风得意,经常出入县衙。开始,只是为日本参事官送切糕,后来就开始打小报告,成了一个名符其实的汉奸。

⑩日子久了,参事官对他的切糕也腻了。这时,李切糕突然想起张切糕教给他的另一项绝技,就是往切糕里加东西。他小心一试,参事官果然吃得兴高采烈。而且从此欲罢不能,每天都要吃他的切糕,并把他树为良民商人代表,给予嘉奖。

11李切糕更得意了!他在街上走路开始打横。他雇起了师傅,当上了甩手掌柜,整天花天酒地,作威作福。

12谁知这日,日本宪兵队突然拘捕了他,罪名是谋杀日本参事官。原来参事官死于慢性中毒,经化验,毒药来自切糕。

13李切糕很快被枪毙。临死他说,张切糕,你可真高啊!

(取材于同名小说,有删改)小说按时间顺序,讲述了张切糕和李切糕的故事。请概括与两人有关的情节。

① 。

② ;李切糕开始英勇后来动摇,心升邪念。

③张切糕狱中收徒后英勇牺牲,李切糕多行不义最终自食恶果被枪毙。阅读画线句,根据小说情节请概括并分析李切糕认为张切糕“高”在何处。

答:小说是怎样刻画两位形象鲜明的切糕师傅的?请你选择其中一位加以赏析。(不超过150个字)

答:

①莲是我挚爱的意象。在我居住的水乡,有水的地方就有莲的倩影。天性使然,莲看上去要比所有的水生植物美得多。我爱的是莲的优美和慧心。

②一湾碧水之上,莲亭亭如盖。整个莲塘像一块绿色的陆地,一层层的远去。间或,有一枝枝或白或粉的花,在翡翠般油绿发亮的叶间忽隐忽现。杨万里的“接天莲叶无穷碧”写尽了莲盛开时大气磅礴的美丽,而我则尤爱月光下的白荷。我疑心那白荷的皎洁晶莹是由月华浸染而成的。(A)我仿佛看见莲瓣怯生生地伸出手掌收集四周的露水和月光。莲于恬静的岁月中给了田园生活一个精致的点缀。

③莲塘流动着令人心神摇荡的优美。走过莲塘的人,谁都无法拒绝无法躲避。只有沉浸其中。文人墨客用无比倾慕的眼神和姿态为莲写诗作词绘画,以至于千年之后我依然能从墨迹中感受到他们在莲面前无法自拔的情形。爱莲写莲画莲之人,借莲歌咏自己心志清远,性格高洁,莲使他们的日常生活得到了艺术升华。

④莲盛开在古今中外的诗文与画幅中,皆为洁净清爽之意。法国印象派画家莫奈在垂暮之年,把莲塘上众多美的瞬间和形象用颜料固定在画布上,让它们永留人间。清淡素雅的莲是他追求至美的理想主题。他最终力竭倒在了莲池旁,躺在了他心爱的莲的怀抱,亘古与莲相依相伴。莫奈与莲的情感相融,魂魄相交,他洞穿了人世的芜杂纷繁,进入了幻化的深处。那是自我的世界,也是无我的世界。混沌散开,污浊逸去,心中的莲瓣缓缓展开。无喜无忧,无生无死。如此境界,物我两忘。

⑤众生缘何沉醉于莲如斯!莲是天界与尘世交会顿悟的产物,莲有慧眼,我们见到的佛和菩萨都坐在莲花宝座上,面目慈祥,普度众生。莲的萌生和绽放给人一种茅塞顿开的菩提之悟。(B)碧水之下,是污浊的泥沼,一枝枝莲花挤破浓浓的黑夜从污浊中绽放出一个个美丽的音符。莲仿佛开在天国的梦幻里,它们无视外围的泥沼。究竟要经历怎样的磨砺,我们的心灵才能开出一枝枝洁净之莲呢?我们能像莲一样,从这个充斥着妍媸、清浊的尘世之中,用明朗澄澈的心灵找到智慧吗?如果我们拥有莲的慧心,就能从一切的烦恼与灰暗中觉悟,而一切的纷扰的繁尘琐屑都能使我们感知它的意义和价值,我们的心灵就能从尘埃中开出花朵来。

⑥莲的精魄升华在我们的生命中,让生命化做一朵莲花,把功名利禄全抛下……我想,这是莲昭示于人的天启与期待吧!莲是一面心灵的镜子,可以映出清晰的图象,只有纯正的心灵才能看见心灵的纯正,被纯正所感染。愿一切爱莲之人以莲为镜,做洁净的人。洁净的人方为真人。让我们的心灵和生命在世俗的尘埃中开出素雅洁净的智慧之莲吧!下列对本文的理解与赏析,不正确的一项是

| A.作者从对莲的优美外形的描写和对莲内在品质的赞赏这两个方面表现了对莲的喜爱。 |

| B.第④节中作者用法国印象派画家莫奈的事例是为了证明“莲盛开在古今中外的诗文与画幅中,皆为洁净清爽之意”,也使人的日常生活得到了艺术升华。 |

| C.第⑥节中“只有纯正的心灵才能看见心灵的纯正,被纯正所感染”可以理解为:虽然社会险恶,黑暗肮脏的事无处不在,但只要自己的心是纯洁的,善良的,就总能发现社会上好的一面,感受人性的辉煌,而自身也会受到鼓舞。 |

| D.本文的中心句是“莲是我挚爱的意象”。 |

文章“洁净之莲”中莲的“洁净”体现在哪些方面?请简要概括。

请从本文两个画线句中任选一句,结合语境作简要赏析。(5分)

()句赏析:结合生活实际,谈谈怎样才能让我们的心灵开出“洁净之莲”?