【近代社会的民主思想与实践】

材料一 法国《1791年宪法》将《人权宣言》置于篇首,在正文中规定:“主权属于国民”;“立法权委托给由人民自由选出的暂时性的代表们所组成的国民议会”;“行政权委托给国王”;“司法权委托给由人民按时选出的审判官行使之”。

材料二 《中华民国临时约法》规定:“中华民国之主权,属于国民全体”;“中华民国国民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;国民依法享有人身、财产、言论、出版、集会、信仰等自由;参议院由各地选派的参议员组成,行使立法权;由临时大总统、副总统和国务委员行使行政权;法院由临时大总统及司法总长任命的法官组成,行使司法权。

(1)根据上述材料,比较法国《1791年宪法》和《中华民国临时约法》的异同。

(2)结合所学知识,概括法国《1791年宪法》和《中华民国临时约法》颁布后,两国民主力量与专制势力的斗争历程。从中你能得到什么历史启示?

材料一 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移意,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行宫便殿奏札》

材料二 前三代,吾无论矣;后三代汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。……被服儒雅,行若狗彘。……

——李贽《藏书》

材料三为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

——(宋)张载《张子语录》

材料四宇宙之间,一理而已,天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

——朱熹

材料五 夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。生民之困苦荼毒,孰非疾痛之切于吾身者乎?不知吾身之疾痛,无是非之心者也。是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。

——王守仁《王文成公全书》卷二《答聂文蔚》

请回答:

(1)依据材料一、二指出朱熹和李贽的观点有何不同?说明了什么问题?4分

(2)材料三反映了宋朝理学家们创立理学的目的是什么?材料四又反映了理学家们怎样的思想追求?4分

(3)材料五反映的思想与材料四有何不同?4分

教育兴则国家兴,教育反映着时代的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一建元五年(公元前136年),汉武帝专置五经博士,儒家的《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》这五种著作被尊崇为五经亦自此始。元朔五年(公元前124年)更进一步地贯彻这个政策,开办太学。太学生主要学习的课程为五经。读经注重考据,释经要严守师法、家法,不可越雷池半步。每年考试,通五经之一者,便授予下级咨询官吏之职,优秀者可充任皇帝侍从,更加优异者破格提拔。

(1)据材料一,概括汉武帝时期太学的特点并指出其主要作用。

材料二出自造物主之手的东西,都是好的,而一到人的手里,就都变坏了。 ……(教育要以)天性为师,而不以人为师,要成为天性所造成的人,而不是人造成的人。……从我门下出去,我承认,他既不是文官,也不是武人,也不是僧侣,他首先是人……。

——卢梭《爱弥儿》

(2)据材料二,概括卢梭的教育思想并指出其反映的时代精神。

材料三教育部拟定发布了“全国高等学校1952年的调整设置方案”,仿照苏联高校模式,实施全国高校院系调整。……除保留少数文理科综合性大学外,按行业归口建立单科性高校;大力发展独立建制的工科院校,相继新设钢铁、地质、航空、矿业、水利等专门学院和专业。

——《1952年中国高等院校的院系调整——“以苏联为师”的后果》

(3)据材料三,概括1952年高等院校调整的特点。结合新中国的内外政策分析出现这些特点的原因。(4分)

人们认为,思想是地球上最美丽的花朵。一个拥有伟大思想的民族,才能拥有不断前进的动力。阅读下列材料并回答问题。

材料一: 康有为在受光绪皇帝召见时称:“泰西讲求三百年而治,日本施行三十年而强,吾中国国土之大,人民之众,变法三年,可以自立,此后则蒸蒸日上,富强可驾万国。”

——(摘自《戊戌变法》)

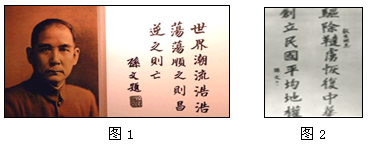

材料二: 孙中山手书

材料三:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出康有为希望“变法三年可以自立”的历史背景。变法活动实践后对中国社会发展产生的积极影响是什么?

(2)材料二图l孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?根据材料二图2指出,20世纪初孙中山提出了什么重要思想?这一思想孙中山后有了什么新发展?

(3)材料三中图一所示会议在马克思主义思想发展史上有何重要地位?十年后,邓小平“南方谈话”的核心思想是什么?

(4)综合上述材料,概括20世纪以中国重大理论成果的共同特点。

在古代希腊、罗马文明之后,基督教会对西方世界近千年的思想统治,使人们的个人意识只受到极大的压制。为此,不同国家、不同领域的杰出人士不顾教会势力的迫害和世俗的误解,在欧洲掀起了三次影响巨大的思想解放潮流,带领着人们迈进科学的理性时代。

请回答:

(1)14~18世纪的西欧,出现了哪三次影响巨大的思想解放潮流?它们能够兴起的相同的根本原因是什么?

(2)这三次思想解放潮流各自具有怎样的特点?清结合各自的内容加以说明。

(3)三次思想解放潮流产生的共同影响是什么?

材料一(东周)旧有世俗权威和精神权威的崩溃与当时的变法一同产生了新的问题。过时的传统必须摒除,而人们也必须找到新的指导原则。……我们惊奇地发现,中国这一思想繁荣的时代(东周)与古希腊的哲人时代是同时产生的。……不过他们得出的答案大相径庭,从而使地中海文明和东亚文明就此分道扬镳,各自朝着不同的方向发展下去。

——费正清《中国:传统与变革》

材料二明清是中国历史上社会秩序稳定的一个伟大时期。……不幸的是,在此期间欧洲却经历了一系列翻天覆地的现代化发展……不过这并不表明明清两代便是历史的倒退,此间取得的成就亦不容否认。如果能更好地了解这几百年来的中国历史,我们应能发现不少的革新和发展。中国社会远非停滞不前,不过与西方相比其步伐较慢,程度较浅罢了。

——费正清《中国:传统与变革》

(1)据材料一,指出当时中国、西方在思想领域出现的现象,并分析两种文明朝着“各自不同方向发展”的主要原因。

(2)据材料二,明清时期在思想领域“革新与发展”的表现是什么?与当时欧洲思想发展的相同之处是什么?