下列关于人类探索遗传奥秘历程中的科学实验方法及技术的叙述,正确的是

| A.沃森和克里克运用了建构模型的方法,发现了DNA分子的双螺旋结构 |

| B.孟德尔通过豌豆杂交实验,运用类比推理,提出了遗传因子的传递规律 |

| C.格里菲思运用放射性同位素标记法,发现了肺炎双球菌的转化因子 |

| D.萨顿根据基因和染色体行为的平行关系,运用假说-演绎法,推测基因在染色体上 |

关于“人类免疫缺陷病毒”的叙述中,正确的是()

| A.常用HLA表示 |

| B.主要侵犯人体T细胞 |

| C.常用AIDS表示 |

| D.先使体液免疫功能严重缺损,继而影响细胞免疫 |

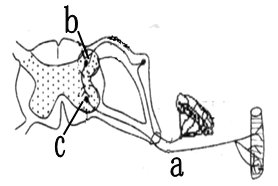

下图为反射弧模式图。下列关于此图的叙述中,正确的是:()

| A.兴奋在a处的传导是单向的 |

| B.刺激a点,兴奋将通过c点传导到b点 |

| C.兴奋在b处的传导通过神经递质完成 |

| D.兴奋以电信号的形式由c处传到b处 |

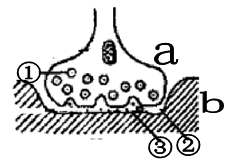

下图为突触结构模式图。下列说法不正确的是()

| A.在a中发生电信号向化学信号的转变,信息传递消耗需要能量 |

| B.②处的液体为组织液,常含有能被③特异性识别的物质 |

| C.①中内容物使b兴奋时,兴奋处膜外分布着负电荷 |

| D.①中内容物是神经递质,只能使③兴奋 |

神经元细胞膜两侧的电位变化与Na+和K+的分布不均匀有关。当神经纤维的某一部位受到刺激时,细胞膜兴奋部位的特点是:()

| A.对K+的通透性增加,K+迅速外流 |

| B.对Na+的通透性增加,Na+迅速内流 |

| C.对K+的通透性下降,K+迅速内流 |

| D.对Na+的通透性增加,Na+迅速外流 |

刺激神经纤维的某一部位产生兴奋,膜内外产生局部电流,电流方向是:()

| A.膜外由未兴奋部位流向兴奋部位,膜内与膜外相同 |

| B.膜外由未兴奋部位流向兴奋部位,膜内与膜外相反 |

| C.膜外由兴奋部位流向未兴奋部位,膜内与膜外相反 |

| D.膜外由兴奋部位流向未兴奋部位,膜内与膜外相同 |