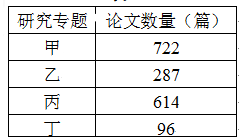

史学研究受时代和社会环境的制约与影响。下表所列为1949—1978年间国内史学界发表的关于太平天国运动、义和团运动、戊戌变法和辛亥革命的专题研究论文数量,它反映了这一时期学者们研究的不均衡性。表中“丁”指的是( )

| A.太平天国运动 | B.义和团运动 |

| C.戊戌变法 | D.辛亥革命 |

《唐六典》记载:“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。”材料反映出

| A.劳动人民的勤劳 | B.商业经营受到时间限制 |

| C.商业政策的宽松 | D.城市的繁华景象 |

隋唐时期,宰相都是可以坐的。到了宋朝,太祖认为坐着对皇帝不敬,就把椅子撤走了。到了明清时期,大臣奏事必须跪着。由坐到站再到跪的变化,说明了

| A.中央集权的强化 | B.封建等级秩序的模糊 |

| C.君主专制的加强 | D.古代礼仪制度的不断发展 |

习近平总书记多次强调中华传统文化的重要意义,唤起了人们对中华传统文化的重视。诸子百家的学说后来发展成为中国传统文化主流思想的是

| A.法家 | B.道家 | C.墨家 | D.儒家 |

作家张贤亮称:“经过1960年全国范围的大饥馑和《资本论》的启发,我的思想已开始有所觉悟,饿死了上千万老百姓的社会叫什么“社会主义”?!认识到错的不是我而是当局,这点我已写进了小说《我的菩提树》”。这可以佐证()

| A.文革时期对人性和自尊的践踏 | B.社会主义运动受挫 |

| C.三年困难时期的天灾人祸 | D.阶级矛盾空前尖锐 |

“水利者,农之本也,无水则无田矣。水利莫急于西北,以其久废也;西北莫先于京东,以其事易兴而近于郊畿也”(节选自《农政全书》)。此材料从侧面反映出()

| A.人地关系基本协调 | B.精耕细作发展农业 |

| C.因地制宜发展生产 | D.富国利民民本思想 |