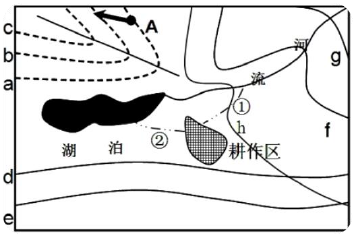

下图中a,b,c线为等压线,箭头表示A地风向,d,e线为等温线,g、f、h线为等高线。读图完成下列问题。

影响等温线d、e呈现东西延伸的主导因素是( )

| A.纬度 | B.海陆位置 |

| C.地形 | D.人类活动 |

根据图中信息可以推断( )

| A.a<c |

| B.从②引水灌溉比①有利 |

| C.d>e |

| D.图中湖泊可能为咸水湖 |

此时A地多云,即将迎来的天气可能为( )

| A.晴朗、气温升高、气压降低 |

| B.晴朗、气温降低、气压升高 |

| C.阴雨、气温降低、气压升高 |

| D.阴雨、气温升高、气压降低 |

北京时间2013年12月2日1点30分我国自主研制的登月探测器——“嫦娥三号”从西昌卫星发射中心成功发射。12月14日“嫦娥三号”带着中国的第一艘月球车——“玉兔号”成功软着陆于月球雨海西北部,着陆经纬度为:19.51°W,44.12°N。据材料,回答下列各题。

关于“玉兔号”着陆的说法正确的是()

| A.着陆前穿过了层层大气 |

| B.着陆点位于月球雨海的海水面上 |

| C.着陆时最好选择在山谷地区 |

| D.着陆点所在的纬线圈比地球上同纬度的纬线圈更短 |

“嫦娥三号”升空时,下列说法最有可能的是()

| A.太阳直射点正向13°S移动 |

| B.澳大利亚西南部的珀斯土壤中水分最多 |

| C.此时美国旧金山太阳在东南方向 |

| D.福州的夜晚比北京更长 |

西昌卫星发射基地作为我国三大卫星发射基地之一,其区位优势不包括()

| A.区域经济较发达,人、财、物优势突出 |

| B.纬度较低,可充分利用地球自转的离心力,多晴朗天气,“发射窗口”好 |

| C.海拔较高,发射倾角好,地空距离短,可缩短地面到卫星轨道的距离 |

| D.峡谷地形,地质结构坚实,有利于发射场的总体布局 |

北京时间2013年12月6日17时53分,在北京航天飞行控制中心精确控制下,嫦娥三号成功实施近月制动,顺利进入环月轨道。据此完成下列各小题。此时,全球日期为2013年12月5日的经度范围约是

| A.30° | B.60° |

| C.90° | D.120° |

嫦娥三号成功实施近月制动,顺利进入环月轨道时

| A.巴西高原一片枯黄 | B.莫斯科正日上中天 |

| C.洛杉矶正值旱季 | D.尼罗河正值汛期 |

第22届冬季臭林匹克运动会于2014年02月07日—02月23日在俄罗斯索契市举行。回答下列各题。第22届冬奥会闭幕时,全球的昼夜分布状况(图中阴影部分代表黑夜)大致为

冬奥会期间

| A.北印度洋季风洋流呈顺时针方向运动 | B.南半球各地昼变短,夜变长 |

| C.北极圈内极夜范围扩大 | D.索契日出于东南 |

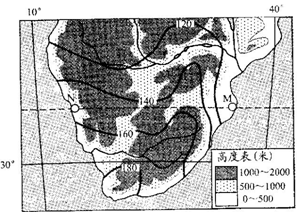

冬小麦为每年秋季播种,次年春末夏初收获。下图是某地区冬小麦生育期(作物从播种到成熟所需的时间)日数图,读图回答下列各题。

影响M、N两地冬小麦生育期日数差异的主要因素是

| A.纬度 | B.地形 | C.降水 | D.洋流 |

在该地区冬小麦生育期内,M地正午太阳高度的变化状况是

| A.逐渐增大 | B.先减小后增大 |

| C.逐渐减小 | D.先增大后减小 |

2013年3月22~30日,中国国家主席出访了俄罗斯、坦桑尼亚、南非和刚果共和国四国,下图是出访路线示意图。据图文回答下列各题。

出访地中

| A.①所在国家属于亚洲 | B.②位于板块张裂地带 |

| C.③东岸受寒流影响显著 | D.④地盛行东北信风 |

出访期间

| A.①昼渐长,夜渐短 | B.②和③的日出时刻相同 |

| C.③正午太阳高度角渐大 | D.④自转角速度变小 |

出访路线中

| A.北京和①地年均温差异最大 | B.②和③之间干湿差异最大 |

| C.①至②自然带景观变化最多 | D.③至④沿线均为高原地形 |