洋务时期外交家郭嵩焘感到夏、商、周三代圣人之治也有一些欠缺:“圣人治民以德”,但“一身之圣德不能常也”,而“西洋治民之法”,“推其法以绳之诸国”,法不以君异而变,法是相对永恒的,可以“推衍无穷”。这表明他( )

| A.向往美国式的议会制民主政治 |

| B.主张彻底摒弃传统的“德治”思想 |

| C.主张以德治国辅之以法 |

| D.对洋务派“中体西用”思想有所突破 |

荀子曰:“墙之外,目不见也;里之前,耳不闻也;而人主(君主)之守司(官吏),远者天下,近者境内,不可不略知也。”下列制度符合材料意思的是()

| A.郡县制 | B.三省六部制度 | C.通判制 | D.行省制 |

某学者评唐朝三省制时指出:“凡未加盖‘中书门下之印’,未经政事堂议决副署,而由皇帝直接发出的命令,在当时是被认为违制的,不能为下属机关所承认。”这里所谓“违制”的论断,主要指皇帝背离了()

| A.诏令须由政事堂议决的制度 |

| B.门下省执掌诏令草拟的职能 |

| C.中书省监察地方政务的惯例 |

| D.尚书省负责执行诏令的定制 |

苏东坡在《论养士》中对中国古代选官制度进行了总结:“三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏晋以来出于九品中正,隋唐至今出于科举。”以下各项是对苏东坡这—总结的理解,其中不正确的是()

| A.夏商周时期只有贵族才有受教育及从政的资格 |

| B.“以客出仕”成为战国时风行的做官之途径 |

| C.汉代中央官员的选拔主要来自地方郡县长官 |

| D.古代选官制度大致可分为世官制、察举制和科举制等阶段 |

秦朝至唐末地方行政建制简表

| 秦朝 |

以郡辖县,地方行政为两级制 |

| 两汉 |

汉武帝把全国划分为十三个监察区 东汉形成“州—郡—县”三级制 |

| 隋朝 |

郡,地方行政回到两级制 |

| 唐末 |

形成了道、州、县三级制 |

上表反映出的主要问题()

A.古代中国政治的诡秘多变,反复无常

B.地方行政分层决策中的矛盾与困局

C.古代王朝执政能力和效率不断提高

D.从秦朝到唐末中央集权不断得到强化

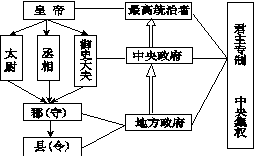

张老师讲解下幅知识结构图时最有可能得到的认识是()

| A.形成了贵族统治阶层的内部的森严等级 |

| B.形成了从中央到地方的垂直管理体系 |

| C.郡国并行,造成封国与中央分庭抗礼局面 |

| D.通过分割地方权力和削弱相权巩固了统治 |