苏联的迅速崛起是20世纪引入注目的大事,作为一次前无古人的伟大实践,它的经验和教训,都成为人类发展发宝贵财富。阅读材料,回答相关问题。

材料一:1917年,俄国十月社会主义革命的胜利,使中国先进的知识分子看到了“新世纪的曙光”……从此,中国的先进分子以马克思主义为精神武器,教育和组织人民,将革命推进到一个新时期。

材料二:1920年-1921年,苏俄遭遇大旱灾,多人死于饥饿。1921年2月,喀琅施塔得水兵叛乱,甚至提出“要苏雏埃,不要布尔什维克”的口号。为此,列宁说:“我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡……所以我们应该利用资本主义作为小生产和社会主义的中间环节,作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。”

材料三:1932年,第一个五年计划完成,苏联从农业国变成工业国。1937年,第二个五年计划完成,苏联的工业生产总值跃居欧洲第一,世界第二。

——《大国崛起·俄罗斯》

材料四:苏联虽然号称“最发达的社会主义国家”,但主要消费品长期供应不足,……经常需要凭票供应,暗藏了通货膨胀的危险,人民生活水平从革命前的居欧洲第五位下降到八十年代的居世界第八十八位。 ——《全球通史》

(1)根据材料一和所学,俄国十月革命的胜利带来了哪些影响?材料中“将革推进到一个新时期”是指什么时期?

(2)依据材料并结合所学知识,指出列宁采取的“途径、方法”有何特点?

(3)材料三反应的两个五年计划的发展重点是什么?两个五年计划完成后,苏联发生了什么变化?

(4)出现材料四中问题的根本原因是什么?

(5)针对八十年代的情况,1985年谁上台之后进行改革,结果怎样?

2015年是世界反法西斯战争胜利70周年暨中国抗日战争胜利70周年。九年级(1)班为纪念这一盛事,拟举行一次“战争与和平”为主题的图文展,请你全程参与此次活动。

第一组表解历史

(1)第一组收集的表格信息有残缺,请你将内容补充完整。

第二组文汇历史

2014年6月6日德国总理默克尔再次以战败国身份出席法国官方纪念会,共同缅怀70年前的那场登陆战。

——CCTV新闻频道《老兵齐聚诺曼底相逢一笑泯恩仇》

(2)第二组收集的材料中“那场登陆战”是哪次登陆?有何重大意义?

第三组图说历史

(3)依据第三组收集的题为《苦口婆心》的漫画图片 (注:图中德国总理默克尔正在教导日本首相安倍晋三),简述日本对待战争历史问题的态度怎样?由此对日本产生什么影响

第四组聚焦现实

2014年2月27日,全国人大常委会分别将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,将12月13日确定为……死难者国家公祭日。

——新华网

(4)补全第4组收集的材料中的省略号部分。中国设立“抗日战争胜利纪念日”和“……死难者国家公祭日”有什么现实意义?

中国、西方在以政治民主化和经济工业化为核心的近代化的探索过程中既有相似之处,也存在差异。某校历史兴趣小组准备对此进行学习和探究,请你参与其中,帮助他们解决问题。

步骤一活动探究

活动Ⅰ:以近代化中政治的民主化为研究内容,制作学习卡片。

(1)小华在研究学习中制作了两张卡片,请你帮助他补全卡片的空格内容。

活动Ⅱ:以近代化中经济的工业化为研究内容,结合以下材料,探究相关问题:

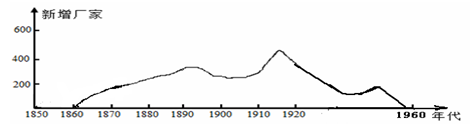

材料一:中国民族资本主义企业变化图

材料二:早在19世纪末主要资本主义国家就已经实现了工业化。资本主义制度的确立是主要资本主义国家开始工业化建设的前提;通过两次工业革命,采用科技发明的成果使机器生产取代手工生产是实现工业化的途径。

——百度网

(2)据材料一结合所学知识指出促成中国民族资本主义产生的主要因素;并分析其发展的“黄金时代”出现的主要原因。

(3)材料二中 “机器生产取代手工生产”的第一次工业革命中最重要的科技发明成果是什么?

步骤二感悟认识

(4)依据上述内容,请比较归纳出中国与西方大国近代化历程的主要不同特点。

中国古代历史源远流长,在政治、经济、文化、民族关系等方面都出现了许多有影响力的历史人物。阅读下列材料:

材料一“治世不一道,便国不法古。”“法之不行,自上犯之。”

材料二唐太宗说:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪!”

材料三“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

材料四“从最早的历史记录来看,没有一桩伟大的事业能像18世纪后半期一个主要的民族跨越亚洲无垠的草原,粉碎沙俄追击东返祖国那样轰动于世界和激动人心的了。”他领导土尔扈特粉碎沙俄军队的层层堵截和追击,历时八个月,行程万里,终于返回新疆。

请回答:

(1)材料一出自战国时期的变法家商鞅之口,请写出他变法中对于确立封建统治起关键作用的措施?(1分)

(2)请根据材料二,概括指出唐太宗的统治措施。这种统治政策产生了怎样的影响?(2分)

(3)与材料三相关的历史人物是西汉时期哪一位伟大的史学家?他留下的历史著作是什么体例? (2分)

(4)材料四的“他”是谁?“他”的这一举动产生了什么影响?(2分)

阅读下列材料,结合所学内容回答问题。

雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江!保和平,卫祖国,就是保家乡!中国好儿女,齐心团结紧,抗美援朝,打败美国野心狼!

(1)歌词中“跨过鸭绿江”的军队是, 司令员是。

(2)著名作家魏巍称这支部队的战士为“最可爱的人”。请说出其中两位英雄人物的名字。

(3)说说从志愿军战士身上你学到了什么精神?至少两点。(共4分)

(4)抗美援朝的胜利有什么重大意义?

阅读下面的材料

由于台湾分裂势力坚持“两国论”,企图把台湾从中国分裂出去,台湾海峡局势存在着严峻的危机,对此,中国政府发表《一个中国的原则与台湾问题》白皮书,强调指出:“中国政府仍然是一切可能争取和平统一,但是,如果出现台湾被以任何名义从中国分裂出去的重大事变,如果出现外国势力侵占台湾,如果台湾当局无限期地拒绝通过谈判和平解决两岸统一问题,中国政府只能被迫采取一切可能的断然措施,包括使用武力,来维护中国的主权和领土完整,完成中国的统一大业。”

(1) 为解决台湾问题,邓小平提出了什么构想?提出这一构想的出发点是什么?

(2) 运用这一构想,中国政府成功解决了哪两个地区问题?这两个地区问题的解决有何意义?

(3) 结合材料和知识,谈谈你对解决台湾问题的认识。