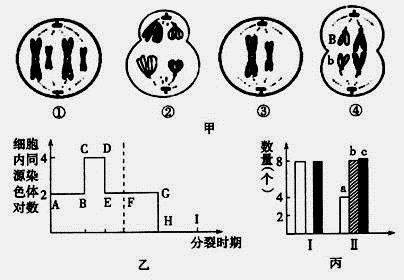

下列甲、乙、丙图分别是基因型为AaBb的某个生物的细胞的染色体组成和分裂过程中物质或结构变化的相关模式图。请据图回答问题:

(1)图甲中细胞④的名称是__________,该图中同时出现B、b的原因是____________。

(2)图甲中细胞①处于图乙_______段,图甲中,处于图乙HI阶段的是_______(填数字)。

(3)图丙a、b、c中表示DNA分子的是__________,图甲中对应图丙Ⅱ时期的细胞是 ,图丙中Ⅱ→I,完成了图乙中的___________段的变化。

(4)基因的自由组合发生在图乙__________(填字母)段分裂时期中,细胞分裂时星射线的形成与____________密切相关(填结构名称)。

(5)现使用秋水仙素能使细胞的分裂将停留在图乙中CD段,秋水仙素的作用原理是________。

鼠尾藻是一种着生在礁石上的大型海洋褐藻,可作为海参的优质饲料。鼠尾藻枝条中上部的叶片较窄,称之狭叶;而枝条下部的叶片较宽,称之阔叶。新生出的阔叶颜色呈浅黄色,而进入繁殖期时阔叶呈深褐色。研究人员在温度18℃(鼠尾藻光合作用最适温度)等适宜条件下测定叶片的各项数据如下表。

| 叶片 |

光补偿点 (μmol·m-2·s-1) |

光饱和点 (μmol·m-2·s-1) |

叶绿素a (mg·g-1) |

最大净光合作用 (nmolO2·g-1·min-1) |

| 新生阔叶 |

16.6 |

164.1 |

0.37 |

1017.3 |

| 繁殖期阔叶 |

15.1 |

266.0 |

0.73 |

1913.5 |

| 狭叶 |

25.6 |

344.0 |

0.54 |

1058.2 |

(注:光补偿点为总光合速率等于呼吸速率时的光照强度;光饱和点为总光合速率刚达到最大时的光照强度。)

(1)同一鼠尾藻上的叶片有狭叶、阔叶之分,说明____________________。

(2)据表信息,鼠尾藻新生叶的最大净光合速率最低,其内在原因之一是。

(3)能够耐受较大的光照强度变化的是_________叶,这与其潮涨被淹、潮落被晒相适应。

(4)在一定光照强度等条件下,测定不同温度对新生阔叶的净光合速率和呼吸速率的影响,结果如右图。

①该实验测定净光合速率时所设定的光照强度(大于/等于/小于)18℃时的光饱和点。

②温度为18℃时,鼠尾藻的实际光合作用强度约为nmolO2·g-1·min-1。

下图1是细胞膜的结构及物质的跨膜运输过程的示意图,其中的c过程是水分子通过的过程;图2是某种物质跨膜运输的转运速率与胞外物质浓度之间的关系。请据图回答:

(1)通过一定的手段去除一种细胞膜上所有A(并没有破坏细胞),发生的直接后果是。

(2)如果该细胞膜来自于哺乳动物的红细胞,葡萄糖分子通过的方式是图1中(填图中字母)表示的过程,a、e过程的能量来自于红细胞的过程,该过程发生的场所是。

(3)图2所示曲线与图1中(填图中字母)表示的过程相符。曲线表明,物质浓度增加到一定程度后,物质的转运速率不再增加,主要的限制因素是。

(4)癌细胞容易转移,与细胞膜上的(填图中字母)减少有关。

下图为人类对克隆羊技术的拓展及应用的设想。请据图回答问题:

(1)图中所涉及的现代生物技术有等(至少写三个)。

(2)若利用图中过程最终获得婴儿说明具有全能性,两个婴儿性状与基本相同。

(3)使用培养基进行重组细胞培养时,通常要加入等天然成分,为防止培养过程中杂菌污染,通常要在细胞培养液中添加一定量的。培养过程中通常采用,将其置于含的混合气体的培养箱中进行培养。

(4)图中从“内细胞团到胚胎干细胞”的培养过程中,必须用处理内细胞团,使之分散成单个细胞。

现代人吃什么都讲究天然,所以目前市场上果酒、果醋和酸奶越越受到人们的青睐。请回答:

(1)苹果醋是最受欢迎的饮料之一,其生产过程中利用了_____________的发酵作用,该过程需将温度控制在______________。

(2)喝剩的葡萄酒放置一段时间后变酸的原因是______________________________。

(3)在果酒酿造过程中,水果需要冲洗,其主要目的是,葡萄酒呈现红色的原是。

(4)酸奶制作需要的菌种代谢类型是,能否使用加了抗生素的牛奶作原料(能/否),原因是。

某自花授粉的二倍体植物的株高受多对等位基因(A、a;B、b;C、c;……)控制,这些基因遵循基因的自由组合定律,当有显性基因存在时,每增加一个显性基因,该植物会在基本高度8cm基础上再增加2cm。经研究发现,这种植物的株高均处于8cm~28cm的范围内。据以上信息回答下列问题:

(1)由题意可知,决定该种植物植株高度的基因为对。

(2)若选取株高为28cm与8cm的植株杂交得到F1,F1自交得到F2,则在F2中株高为12cm的植株的基因型有种;株高为10cm的植株中纯合子所占的比例为。

(3)若株高为28cm的植株作母本与株高为12cm的纯合体父本杂交,已知母本的部分卵母细胞在减数第一次分裂中,含有与株高相关基因的一对同染色体没有分开,则F1植株的高度为。