在“有效学习儒家文化”活动中,甲、乙两校师生共150人进行了汇报演出,小林将甲、乙两校参加各项演出的人数绘制成如下不完整的统计图表,根据提供的信息解答下列问题:

甲校参加汇报演出的师生人数统计表

| |

百分比 |

人数 |

| 话剧 |

50% |

m |

| 演讲 |

12% |

6 |

| 其他 |

n |

19 |

(1)m= ,n= ;

(2)计算乙校的扇形统计图中“话剧”的圆心角度数;

(3)哪个学校参加“话剧”的师生人数多?说明理由.

某篮球运动员在同一条件下进行投篮练习,结果如下表所示:

| 投篮次数n |

8 |

10 |

15 |

20 |

30 |

40 |

50 |

| 进球次数m |

6 |

8 |

12 |

17 |

25 |

32 |

38 |

进球频率 |

(1)计算表中进球的频率;

(2)这位运动员投篮一次,进球的概率约是多少?

从一批准备出厂的电视机中,随机抽取10台进行质量检查,其中有一台是次品,能否说这批电视机的次品的概率为0.10?

判断下列每对事件是否为互斥事件?是否为对立事件?

从一副桥牌(52张)中,任取1张,

(1)“抽出红桃”与“抽出黑桃”;

(2)“抽出红色牌”与“抽出黑色牌”;

(3)“抽出的牌点数为3的倍数”与“抽出的牌点数大于10”

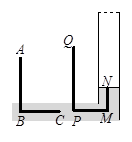

在同一时刻两根木杆在太阳光下的影子如图所示,其中木杆AB=2米,它的影子BC=1.6米,木杆PQ的影子有一部分落在墙上,PM=1.2米,MN=0.8米,求木杆PQ的长度.

请在图中画出灯泡的位置,并且画出形成影子MN的小木杆.