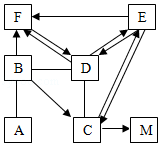

如图是初中化学中常见物质间的相互关系。其中A、B、C、D、E是五种不同类别的物质,E、F的类别相同,C、M的组成元素相同,C呈固态时俗称“干冰”。图中“﹣”表示两端的物质间能发生反应;“→”表示物质间存在转化关系;反应条件、部分反应物和生成物已略去。

(1)写出M的一种用途 。

(2)写出B的化学式 。

(3)写出F→D的化学方程式 。

(4)写出E→D的实验现象 。

(5)图示相互关系中没有涉及到的基本反应类型是 。

在两个相同的茶杯内分别注入同体积的凉开水,一只杯子里加一小匙蜂蜜(主要成分是果糖),另一只杯子里加一小匙白醋,立即尝两只杯子里的水,发现放蜂蜜的杯子里的水基本不甜,放白醋的杯子里的水很酸,这说明______分子的运动的速度比_____分子的运动速度快。已知醋酸分子的相对分子质量比蜂蜜分子的相对分子质量小,这说明相对分子质量越小的物质其分子的运动速度就_______。

如下图所示的玻璃管两端甲、乙两处分别放着蘸有浓氨水和浓盐酸的棉花,若浓氨水挥发出来的氨分子(NH3)和浓盐酸挥发出来的氯化氢分子(HCl )接触时会产生大量的白烟,则白烟较多处应在________处(A、B、C)

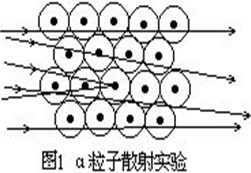

原子是由原子核和核外电子构成的。原子核在原子中所占体积极小,其半径约为原子半径的十万分之一 ,因此,相对而言,原子里有很大的空间。α粒子是带两个单位正电荷的氦原子核。1911年,科学家用一束平行高速运动的α粒子轰击金箔时,发现下列三种实验现象。试根据原子核的结构对(2)、(3)所述现象作出解释。

,因此,相对而言,原子里有很大的空间。α粒子是带两个单位正电荷的氦原子核。1911年,科学家用一束平行高速运动的α粒子轰击金箔时,发现下列三种实验现象。试根据原子核的结构对(2)、(3)所述现象作出解释。

(1)有一小部分α粒子改变了原来的运动路径。原因是α粒子途径金原子核附近时,受到斥力而稍微改变了运动方向。

(2)大多数α粒子不改变原来的方向。原因是________________________________。

(3)极少数α粒子被弹了回来。原因是_ _____________________________________。

_____________________________________。

.如何用分子、原子的观点来解释下列变化?

(1)水蒸汽凝结成水

(2)氢气在氧气中燃烧成水

金刚石与石墨混合在一起,组成的物质是单质还是混合物?

甲生:是单质。因为金刚石是碳的单质,石墨也是碳的单质,它们混合在一起,仍只含一种元素,所以仍是单质。

诊断:

乙生:是混合物。金刚石和石墨都是碳的单质,但它们是两种不同的物质,所以它们混合在一起不是单质而是混合物。诊断:

为探究影响金属与酸反应快慢的因素,某同学进行了以下实验:

| 实验序号 |

实验过程 |

实验现象 |

| 1 |

镁粉和铁粉分别与5%盐酸反应 |

镁粉产生气体快 |

| 2 |

铁粉和铁片分别与10%盐酸反应 |

铁粉产生气体快 |

| 3 |

铁片分别与5%盐酸和10%盐酸反应 |

10%盐酸产生气体快 |

由此得出影响金属与酸反应快慢的因素有哪些?它们是如何影响反应快慢的?

(1)

(2)

(3)