铝、铁、铜是生活中常见的金属。

(1)铝、铁、铜三种金属都能作导线,是因为它们都具有 。

(2)铝在空气中不易被锈蚀,是因为 (用化学方程式表示)。

(3)铜锈的主要成分为碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3],由此我们可以得到铜生锈是铜和氧气、水、 共同作用的结果。

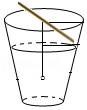

(4)某同学用如图所示装置,设计实验验证铝、铁、铜三种金属活动性强弱。(每步反应金属均有剩余)

若甲试管中无明显现象,乙试管中的金属b为 时可以验证三种金属活动性强弱,丙试管中反应的化学方程式为 若金属a、b、c依次为铁、铝、铜时,则无法比较 和 的活动性强弱。

某同学进行硫酸铜晶体(化学式为CuSO 4•5H 2O)的制备和生长实验,配制了某温度时的硫酸铜热饱和溶液,静置、冷却到室温,观察晶体的生长,如图。

(1)能判断原硫酸铜溶液已饱和的方法是 。

A.观察颜色,溶液蓝色较深

B.溶液冷却,有蓝色晶体析出

C.蒸发少量水,有蓝色晶体析出

D.加入硫酸铜晶体,晶体质量不变

(2)现称取49克无水硫酸铜溶于水,配成150克某温度时的热饱和溶液,再冷却到室温,共析出50克硫酸铜晶体,请计算该室温时硫酸铜饱和溶液的溶质质量分数。

全面开展"五星达标 3A争创"的美丽乡村建设行动是当前绍兴农村工作的重点。

尾气达标排放,避免二次污染是改善空气质量的有效措施。

焚烧温度低于800℃时,含氯垃圾不完全燃烧,极易生成有毒物质二恶英(C 12H 4O 2Cl 4)

①二恶英由 种元素组成,其中碳元素和氯元素的质量比为 。

②为降低尾气中二恶英的排放量,垃圾发电厂可以采取的措施是 。

A.减少通入焚烧炉内的空气量

B.焚烧过程中要不断搅动垃圾

C.减少垃圾在焚烧炉内的停留时间

D.升高垃圾焚烧炉内的温度

为了探究氢氧化钡溶液和硫酸钠溶液反应后所得滤液X的成分,同学们做了以下实验:取50克滤液于烧杯中,先向烧杯中滴加溶质质量分数为6%的硫酸镁溶液20克,接着向烧杯中滴加稀硫酸。加入溶液的质量与烧杯内沉淀的质量关系如图所示。

(1)滤液X的pH 7(选填"大于"、"等于"或"小于")

(2)CD段发生反应的化学方程式为 。

(3)滤液X中含有的溶质是 。

(4)滴加入30克稀硫酸时,烧杯中沉淀的质量m 2的值为多少?(写出计算过程)

下表是硝酸钾在不同温度时的溶解度,根据表中数据回答下列问题。

|

温度/℃ |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

|

溶解度/克 |

13.3 |

20.9 |

31.6 |

45.8 |

63.9 |

(1)10℃时,100克水中最多可溶解硝酸钾的质量为 克。

(2)20℃时,将10克硝酸钾加入40克水中,所得溶液溶质质量分数为 。

(3)如图是硝酸钾溶液的变化情况,请写出一种可采用的操作方法。(写出计算过程)

材料一:1673年,玻义耳曾经做过一个实验:在密闭的曲颈瓶中加热金属时,得到了金属灰,冷却后打开容器,称量金属灰的质量,发现与原来金属相比质量增加了。

材料二:1703年,施塔尔提出"燃素学说",其主要观点有:①燃素是组成物体的一种成分,一般条件下被禁锢在可燃物中;②燃素在可燃物燃烧时会分离出来,且燃素可穿透一切物质。

材料三:1756年,罗蒙诺索夫重做了玻义耳的实验。他将金属铅装入容器后密封、称量。然后把容器放到大火上加热,银白色的金属变成了灰黄色,待容器冷却后再次称量,发现容器的总质量没有发生变化。罗蒙诺索夫对此的解释是:"容器里原来有一定量的空气,且容器中的空气质量减少多少,金属灰的质量就比金属增加多少,在化学变化中物质的质量是守恒的。"后来,拉瓦锡等科学家经过大量的定量实验,推翻了"燃素学说",质量守恒定律得到公认。

(1)由"燃素学说"可知,物质燃烧后质量应该减少。请根据所学知识写出一个可以推翻"燃素学说"的事实: 。

(2)罗蒙诺索夫重做了玻义耳的实验是基于金属加热后,增加的质量并非来自燃素而是来自 的假设。

(3)对比材料一和材料三,玻义耳错过了发现质量守恒定律的一个重要原因是 。

(4)质量守恒定律的发现过程,给我们的启示是 。

A.分析问题应该全面、严谨

B.实验的成功与否,取决于药品的选择

C.定量方法是科学研究的重要方法

D.科学研究既要尊重事实,也要勇于创新