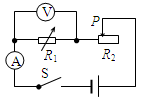

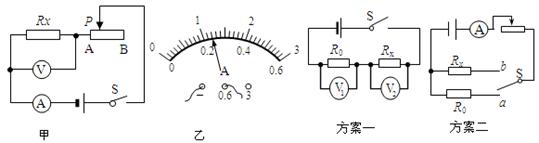

在“测量小灯泡电功率”的实验中,小柳同学连接的电路如图甲所示,所用小灯泡额定电压为2.5V,电源电压保持不变。

(1)连接电路时,开关应 (选填“闭合”或“断开”),应将滑片P放在变阻器的 (选填“A”或“B”)端,电压表应选用的量程是 (选填“0~3V”或“0~15V”)。

(2)连接电路后,闭合开关,小柳发现电流表有示数,但小灯泡不亮,电压表示数为零,故障的原因可能是 。(写出一种)

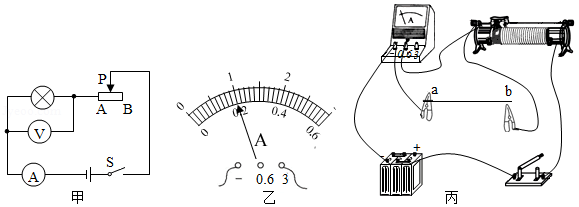

(3)故障排除后,闭合开关,调节滑动变阻器滑片P,当电流表示数如图乙所示时,小灯泡正常发光,此时电流表示数为 A,该灯泡的额定功率是 W。

(4)小龙同学在测同样规格的小灯泡电功率时,发现电流表3A的量程已损坏,只有0.6A的量程可用。小龙查资料,知道电流表内部有电阻,电阻阻值很小,0.6A量程所对应的内部电阻阻值约为0.1Ω.为顺利完成实验,他设计了如图丙所示电路,想把电流表的量程临时改为1.2A.图中ab是一根长20cm的锰铜电阻丝,总阻值约为0.2Ω,a端用一个夹子固定,另一个夹子可在ab间移动。

实验室提供下列器材:

A.锰铜电阻丝ab长20cm,总阻值约为0.2Ω

B.滑动变阻器(0~10Ω)

C.滑动变阻器(0~50Ω)

D.蓄电池电压24V

E.开关一个,夹子两个,导线若干

①小龙实验时应选择的滑动变阻器是 (填字母代号)。

②小龙实验操作步骤如下:

Ⅰ按照图丙连接电路,滑动变阻器的滑片放在电阻最大的位置,开关处于断开状态,同时断开锰铜电阻丝b端的夹子;

Ⅱ闭合开关, ,使电流表的示数为0.6A;

Ⅲ 。

这样电流表的量程就临时改为了1.2A。

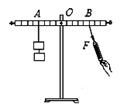

某同学做探究杠杆平衡条件的实验,实验前发现杠杆左端低,右端高,应将左侧的平衡螺母向(选填“左”或“右”)调节,使杠杆在水平位置平衡,这样做的目的是;实验时,在A点悬挂2个重均为0.5N的钩码(如图),在B点用弹簧测力计拉杠杆,使其水平平衡。要使弹簧测力计示数最小,弹簧测力计的拉力应沿方向,大小为N。

如图所示,小华同学利用(a)图装置测量材料的保温性能,在(b)图中作出了两种材料①、②

温度随时间变化图线

| A.由于材料始末温度相同,所以保温性能相同 |

| B.材料①比材料②的保温性能好 |

| C.材料②比材料①的保温性能好 |

| D.由现有的条件不能比较它们的保温性能 |

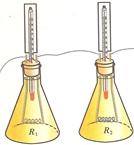

在实验探究中,经常可以用同样的实验装置完成不同的探究课题。如图所示,两电阻丝串联在电路中,将其放入同样大小的锥形瓶中,可以对瓶中液体加热。现有如下课题:

A.探究通电导体产生的热量与电阻大小的关系

B.探究不同物质的吸热能力

C.探究导体电阻的影响因素

(1)如果两瓶中电阻丝电阻大小相等,锥形瓶中装着相同质量的水和煤油,则可以探究课题。(填课题对应的字母)。该实验中,用间接反映不同物质吸收的热量多少。

(2)如果锥形瓶中都装有等质量的水,但电阻丝的阻值不同,则可以探究课题。(填课题对应的字母)。实验发现,甲瓶温度计示数升高快,表明该实验条件下,导体的电阻越大,电流产生的热量越。

(3)在探究课题C时,选择材料、长度相同的电阻丝接入装有等质量煤油的锥形瓶中,可以用来探究导体电阻大小与导体的是否有关。

如图(甲)所示是测量定值电阻Rx阻值的实验电路。

(1)连好电路后闭合开关,发现电流表无示数、电压表有示数,那么电路的故障可能是。

(2)排除故障后,移动滑动变阻器的滑片,当电压表的示数为2.4V时,电流表的示数如图(乙)所示,则通过电阻Rx的电流为A,Rx的阻值为Ω。

(3)另有同学们设计了下列二种测量方案,方案中定值电阻的阻值为R0。

①方案一的电路中,闭合开关S,如果电压表V1和V2的读数分别为U1和U2,则电阻Rx的阻值表达式为Rx=;

②方案二的电路中,将S接到a时,读出电流表的示数I1;再将S接到b,读出电流

表的示数I2;由I2Rx=I1R0可得Rx= 。试对方案二做出评价。(必须简要说明理由)

。试对方案二做出评价。(必须简要说明理由)

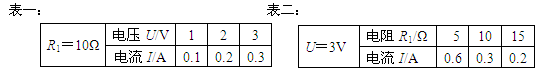

小刚和小军在探究“电流与电压、电阻的关系”实验中,老师提供的实验器材有:电源(电压恒为4.5Ⅴ),电流表、电压表各一个,开关一个,四个定值电阻(5Ω、10Ω、15Ω、20Ω),滑动变阻器(规格为“20Ω 2A”),导线若干。

(1)小刚探究“电流与电压的关系”,该实验中滑动变阻器的作用除了保护电路外,其作用主要是;

(2)实验中,所测的数据如表一所示.由表一数据可得:;

(3)小军探究“电流与电阻的关系”,所测的数据如表二所示。

①请依据表格中的数据和电路图分析,将电阻由5Ω换成10Ω,闭合开关进行实验时,应向(选填“左”或“右”)移动滑片P,使电压表的示数保持V不变,记录电流值。

②当将20Ω的电阻接入电路,记录第四组数据时, R1与R2的电功率之比是。