足球比赛中让意外昏迷的球员快速恢复意识会用到“嗅盐”。同学们对“嗅盐”产生了好奇,并对其成分进行如下探究。

[查阅资料]①嗅盐是由一种盐类物质和香料(不参与下列探究中的任何反应)组成,能释放出氨味气体,对人体神经会产生强烈的刺激作用,但过量吸入会危害健康。

②氯化钙稀溶液与碳酸氢铵稀溶液不发生反应。

③氨气能与硫酸化合生成硫酸铵。

[提出问题]嗅盐中盐类物质是什么?

[实验探究]填写表中空格。

实验 |

小军的实验 |

小英的实验 |

|

方案 |

嗅盐与 (填一种物质)混合研磨 |

|

|

现象 |

闻到较浓烈刺激性气味且试纸变蓝 |

|

|

结论 |

嗅盐中含有NH4+ |

嗅盐中含CO32﹣ |

确认了小军的实验结论 |

证明嗅盐中盐类物质是碳酸铵 |

|||

[质疑]小英认为小军的实验结论不严谨。小英通过补做一个实验(方案见上表),进而确认了小军的结论。小英的实验目的是排除嗅盐中含有 离子的可能性。

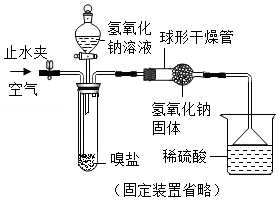

[继续探究]同学们利用如图装置进一步测定嗅盐中碳酸铵的质量分数。

反应原理:(NH4)2CO3+2NaOH X+2NH3↑+2H2O,其中X的化学式为 。

[数据记录]实验称取样品质量为m1,反应前后装有氢氧化钠固体的球形干燥管的总质量分别为m2和m3,反应前后烧杯及烧杯内溶液的总质量分别为m4和m5。

[数据处理]通过测得数据计算出嗅盐中碳酸铵的质量分数。

[反思与评价]关于该实验的说法正确的是 (填序号,双选)。

A.嗅盐中碳酸铵的质量分数表达式为: 100%

B.倒置漏斗可以增大吸收面积同时防止倒吸

C.可以用浓硫酸替代稀硫酸

D.停止加热后要通入一段时间空气,否则测定结果会偏小

在学习复分解反应发生的条件后,同学们利用已学知识,对稀硫酸与下表中的四种化合物的溶液之间能否发生反应作出判断,并进行实验验证:

|

物质 |

NaOH溶液 |

NaCl溶液 |

K2CO3溶液 |

Ba(NO3)2溶液 |

|

能否反应 |

能 |

不能 |

能 |

能 |

|

实验现象 |

无明显现象 |

无明显现象 |

产生气泡 |

产生白色沉淀 |

(1)判断NaOH溶液与稀硫酸能发生反应的依据是生成物中有 生成。

[提出问题]对于没有明显现象的反应,如何设计实验进行证明?

[设计实验]在老师的指导下,同学们向少量稀硫酸中逐滴加入过量NaOH溶液,并进行了如下分组实验:

|

组号 |

操作 |

实验现象 |

结论 |

|

1 |

用pH试纸测定实验前后溶液的pH |

pH由1变至9 |

能反应 |

|

2 |

向反应后的溶液中加入适量Ba(NO3)2溶液 |

溶液产生白色沉淀 |

不能反应 |

|

3 |

向反应后的溶液中加入适量K2CO3溶液 |

能反应 |

(2)若开始时将pH试纸用蒸馏水润湿。则测得的稀硫酸的pH将 (填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

(3)请你判断第2小组同学得出的结论是否正确,并说明理由 。

(4)第3小组的实验现象为 。

[实验结论]对于无明显现象的反应,我们可以分析比较反应物和生成物的性质,从多个角度设计实验进行证明。

[实验反思]向NaOH溶液中通入少量CO2.再向其中加入 ,有气泡产生,即可证明NaOH与CO2发生了反应。

[拓展提升]稀硫酸与NaCl溶液不能发生反应,请你设计实验进行证明 (写出实验操作与现象)。

实验室里现有氯酸钾,二氧化锰、过氧化氢溶液,以及下列仪器:

(1)请写出标号⑦的仪器名称 。

(2)利用上述仪器和药品可以制取O2,你选择的药品是 ,不需要选择的仪器是 (填序号)。

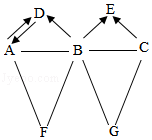

已知A~G为初中化学常见的七种物质。其中D的固体叫做“干冰”;B中只含两种元素,C与E不含相同元素。各种物质间的反应和转化关系如图所示(“﹣”表示相连的两种物质之间可以发生反应,“→”表示一种物质可以转化为另一种物质,反应条件、部分反应物和生成物已略去)。

请分析后回答:

(1)D的化学式 。

(2)B与G反应的化学方程式 。

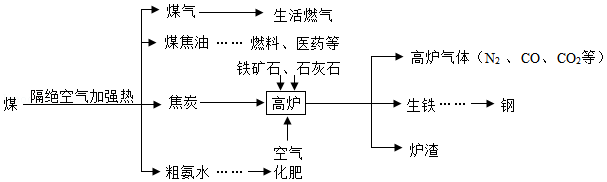

化学在保证人类生存并不断提高生活质量方面起着重要的作用,利用化学综合应用自然资源,以使人类生活得更加美好。目前,人们使用的燃料大多来自化石燃料,如煤、石油、天然气等。煤的综合利用如图所示:

已知高炉内发生的主要化学反应如下:

C+O2 CO2

C+CO2 2CO

3CO+Fe2O3 2Fe+3CO2

(1)将煤隔绝空气加强热的过程是 变化。

(2)粗氨水经提纯后可用作化肥,是因为含有植物所需的 (填元素符号)。

(3)焦炭常作为炼铁工业的原料,请你分析焦炭在炼铁过程中的作用 。

我国著名的化学家侯德榜发明了联合制碱法,大大提高了原料的利用率,其反应原理之一为NaCl+CO2+NH3+H2O═NaHCO3↓+NH4Cl,某化工厂消耗117t氯化钠,理论上可生产碳酸氢钠的质量是多少?

(注:在20℃时,将二氧化碳通入含NH3的饱和NaCl溶液中能生成 NaHCO3晶体和NH4Cl溶液)