“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”,熟悉的歌声会让人不由自主地哼唱。听歌和唱歌都涉及到人体生命活动的调节。回答下列问题。

(1)听歌跟唱时,声波传入内耳使听觉感受细胞产生______,经听神经传入神经中枢,再通过中枢对信息的分析和综合后,由______支配发声器官唱出歌声,该过程属于神经调节的______(填“条件”或“非条件”)反射活动。

(2)唱歌时,呼吸是影响发声的重要因素,需要有意识地控制“呼”与“吸”。换气的随意控制由______和低级中枢对呼吸肌的分级调节实现。体液中 浓度变化会刺激中枢化学感受器和外周化学感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节。切断动物外周化学感受器的传入神经前后,让动物短时吸入 ( 和 ),检测肺通气量的变化,结果如图1。据图分析,得出的结论是______。

(3)失歌症者先天唱歌跑调却不自知,为检测其对音乐的感知和学习能力,对正常组和失歌症组进行“前测一训练一后测”的实验研究,结果如图2。从不同角度分析可知,与正常组相比,失歌症组______(答出2点);仅分析失歌症组后测和前测音乐感知准确率的结果,可得出的结论是______,因此,应该鼓励失歌症者积极学习音乐和训练歌唱。

白粉菌和条锈菌能分别导致小麦感白粉病和条锈病,引起减产,采用适宜播种方式可控制感病程度。下表是株高和株型相近的小麦

两品种在不同播种方式下的实验结果

| 实验 编号 |

接种方式 |

植株密度(x106株/公顷) |

白粉病 感染程度 |

条锈病 感染程度 |

单位面积 产量 |

|

| A品种 |

B品种 |

|||||

| I |

单播 |

4 |

0 |

- |

+ + + |

+ |

| II |

单播 |

2 |

0 |

- |

+ + |

+ |

| III |

混播 |

2 |

2 |

+ |

+ |

+ + + |

| IV |

单播 |

0 |

4 |

+ + + |

- |

+ |

| V |

单播 |

0 |

2 |

+ + |

- |

+ + |

注:"+"的数目表示感染程度或产量高低;"-"表示未感染。

据表回答:

(1) 抗白粉病的小麦品种是,判断依据是(2) 设计Ⅳ、Ⅴ两组实验,可探究(3) Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ三组相比,第Ⅲ组产量最高,原因是(4) 小麦抗条锈病性状由基因

控制,抗白粉病性状由基因

控制,两对等位基因位于非同源染色体上,以

品种的植株为亲本,取其

中的甲、乙、丙单植自交,收获籽粒并分别播种于不同处理的实验小区中,统计各区

中的无病植株比例,结果如下表。

据表推测,甲的基因型是,乙的基因型是,双菌感染后丙的子代中无病植株的比例为.

纤维素分子不能进入酵母细胞,为了使酵母菌能够利用环境中的纤维素为原料生产酒精,构建了含3种不同基因片段的重组质粒,下面是酵母菌转化及纤维素酶在工程菌内合成与运输的示意图。

据图回答:

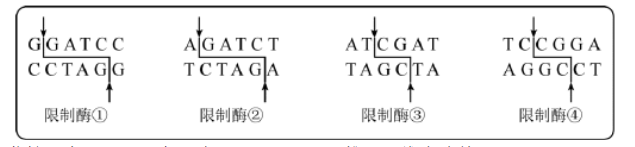

(1)本研究构建重组质粒时看选用四种限制酶,其识别序列如下图,为防止酶切片段的自身环接,可选用的限制酶组合是或

| A. |

①② |

B. |

①③ |

| C. |

②④ |

D. |

③④ |

(2)设置菌株Ⅰ为对照,是为了验证不携带纤维素酶基因。

(3)纤维素酶基因的表达包括和过程,与菌株Ⅱ相比,在菌株Ⅲ、Ⅳ中参与纤维素酶合成和分泌的细胞器还有。

(4)在以纤维素为唯一

源的培养基上分别培养菌株Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,菌株不能存活,原因是。

(5)酵母菌生产酒精的细胞部位是,产生酒精时细胞的呼吸方式是,在利用纤维素生产酒精时,菌株Ⅳ更具有优势,因为导入的中重组质粒含有。使分泌的纤维素酶固定于细胞壁,减少因培养液更新二造成的酶的流失,提高酶的利用率。

对脑神经发育至关重要。以

两种单细胞真核藻为亲本,利用细胞融合技术选育高产

融合藻。两种藻特性如下表。

| 亲本藻 |

优势代谢类型 |

生长速率(g/L.天) |

固体培养基上菌落直径 |

DHA含量(‰) |

| A藻 |

自养 |

0.06 |

小 |

0.7 |

| B藻 |

异养 |

0.14 |

大 |

无 |

据表回答:

(1)选育的融合藻应具有

藻与

藻的优点。

(2)诱导融合前需用纤维素酶处理两种藻,其目的是获得。

(3)通过以下三步筛选融合藻,步骤可淘汰

藻,步骤可淘汰生长速成率较慢的藻落,再通过步骤获取生产所需的融合藻。

步骤

:观察藻落的大小

步骤

:用不含有机碳源(碳源--生物生长的碳素来源)的培养基进行光照培养

步骤

:测定

含量

(4)以获得的融合藻为材料进行甲、乙、丙三组试验,结果如下图。

①甲组条件下,融合藻产生[

]的细胞器是;丙组条件下产生

的细胞器是。

②与甲、丙两组相比,乙组融合藻生长速率较快,原因是在该培养条件下。甲、乙两组

产量均较高,但实际生产中往往采用甲组的培养条件,其原因是。

果蝇的黑身、灰身由一对等位基因(

)控制。

(1)实验一:黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交,

全为灰身,

随机交配,

雌雄果蝇表型比均为灰身:黑身=3:1。

①果蝇体色性状中,为显性。

的后代重新出现黑身的现象叫做;

的灰身果蝇中,杂合子占。

②若一大群果蝇随机交配,后代有9900只灰身果蝇和100只黑身果蝇,则后代中

的基因型频率为。若该群体置于天然黑色环境中,灰身果蝇的比例会,这是的结果。

(2)另一对同源染色体上的等位基因(

)会影响黑身果蝇的体色深度。

实验二:黑身雌蝇丙(基因型同甲)与灰身雄蝇丁杂交,

全为灰身,

随机交配,

表型比为:雌蝇中灰身:黑身=3:1;雄蝇中灰身:黑身:深黑身=6:1:1。

①

基因位于染色体上,雄蝇丁的基因型为,

中灰身雄蝇共有种基因型。

②现有一只黑身雌蝇(基因型同丙),其细胞(

=8)中Ⅰ、Ⅱ号染色体发生如图所示变异。

变异细胞在减数分裂时,所有染色体同源区段须联会且均相互分离,才能形成可育配子。

用该果蝇重复实验二,则

雌蝇的减数第二次分裂后期细胞中有条染色体,

的雄蝇中深黑身个体占。

植物侧芽的生长受生长素(

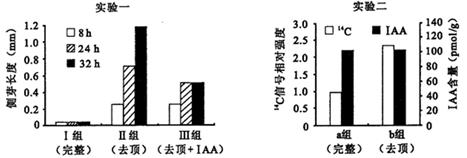

)及其他物质的共同影响。有人以豌豆完整植株为对照进行了以下实验:

实验一:分组进行去除顶芽、去顶并在切口涂抹

处理后,定时测定侧芽长度,见下左图;

实验二:用

饲喂叶片,测定去顶

时侧芽附近

放射性强度和

含量,见下右图。

(1)

是植物细胞之间传递的分子,顶芽合成的

通过方式向下运输。

(2)实验一中,去顶32

时Ⅲ组侧芽长度明显小于Ⅱ组,其原因是。

(3)实验二中,

进入叶绿体后,首先能检测到含

的有机物是,该物质被还原成糖类需要光反应提供。

两组侧芽附近

信号强度差异明显,说明去顶后往侧芽分配的光合产物。

(4)综合两个实验的数据推测,去顶

时Ⅰ组和Ⅲ组侧芽附近的

浓度关系为:Ⅰ组(大于/小于/等于)Ⅲ组;去顶

时Ⅱ组侧芽长度明显大于Ⅰ组,请对些结果提出合理的假设:。