下面是关于果蝇对DDT抗药性的进化实验:

实验一:将一个果蝇群体(第一代)饲养到一定规模后,用涂有a浓度的DDT的玻璃片处理,将成活下来的果蝇后代(第二代)继续饲养到一定规模后,用2a浓度的DDT的玻璃片处理,将成活下来的果蝇后代(第三代)继续饲养到一定规模后,用3a浓度的DDT……处理,用同样的方法逐代将DDT浓度增加1a处理果蝇。到第15代时,DDT浓度增加至15a,仍有能抗15aDDT浓度的果蝇存活,因此,实验者认为,果蝇的变异是“定向”的,即在环境条件(DDT)“诱导”下产生的,并且认为,该实验证实了拉马克“用进废退”学说的正确性。

另有学者发现了“实验一”设计的缺陷,怀疑实验一得出的结论的科学性,因而设计了实验二。

实验二:将若干雌雄果蝇分别饲养成若干个家系,此为第一代,然后将每个家系分成两半,用a浓度的DDT分别处理每个家系中的一半。然后在有果蝇存活的家系中的另一半中,再培养若干个家系(第二代),将每个家系分为两半,用2a浓度的DDT处理每个家系中的一半。在有果蝇存活的家系的另一半中,再培养若干个家系(第三代),用3a浓度的DDT处理每个家系中的另一半……用同样的方法逐代将DDT浓度增加1a处理果蝇。到第15代时,DDT浓度增加至15a,也产生了能抗15a浓度DDT的果蝇群体。然而这些具有抗性的果蝇的父母及其祖先并没有接触过DDT。

通过实验二的分析,你认为:

(1)DDT对果蝇变异所起的作用不是“诱导”而是_____________________,果蝇群体的进化是定向的,而果蝇个体的变异是_____________________的,果蝇抗药性的产生在环境变化(DDT)之________。(前、中、后)

(2)通过对实验一和实验二的比较分析,你认为实验一得出不正确结论的原因是什么?

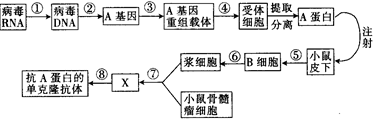

(15分)人们预防与诊疗传染性疾病经常使用疫苗和抗体,已知禽流感传染性疾病的病原体为RNA病毒,该病毒表面的A蛋白为主要抗原,相应疫苗生产和抗体制备的流程之一如下图:

(1)过程②代表基因工程操作步骤中的;基因工程的核心步骤是(填序号),该过程所需的工具酶有。

(2)过程⑦利用的生物学原理是,获得的X称为

(3)对健康人进行该传染病免疫预防时,可选用图中基因工程生产的制备疫苗。对该传染病疑似患者确诊时,可以从疑似患者体内分离出病毒,与已知病毒进行比较,或用图中的______进行特异性结合检测。

(15分)十九世纪中期,法国科学家巴斯德证明食品发酵是由于微生物的作用。如今,形形色色的发酵食品在食品业中占有重要的地位。回答下列与微生物发酵、培养相关的问题:

(1)苹果酒清香、明快,风味清爽,它是由果汁发酵产生的。果汁发酵后是否有酒精产生,可用来检验。

(2)严格控制发酵条件是保证发酵正常进行的关键,这直接关系到是否能得到质量高、产量多的理想产物,通常所指的发酵条件不包括。

a.温度控制 b.溶氧控制 C.pH控制 d.酶的控制

(3)苹果酒在的作用下,经过深层发酵可形成苹果醋;在此过程中要适时向发酵液中充气,原因是

(4)腐乳是用豆腐发酵制成,有多种微生物参与发酵,其中起主要作用的是。在腐乳的制作过程中,从微生物培养的角度来看,豆腐应该属于。

(5)在充足的碳源、氮源、无机盐和水的条件下,乳酸菌仍然不能正常生长,还需要在培养基中添加。应用平板划线法分离乳酸菌时,从第二次划线操作起,每次总是要从上一次划线的末端开始划线,并划线数次,其原因是。

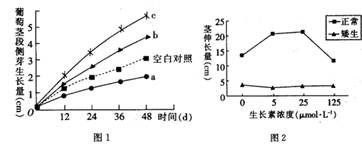

(10分)图1为科研小组探究a、b、c三种不同浓度的生长素溶液对葡萄茎段侧芽生长影响的实验结果。图 2为该小组探究某种南瓜矮生突变体属于激素合成缺陷型突变体还是激素不敏感型突变体的实验结果,请 回答下列问题:

(1)为得到某浓度生长素处理后的实验数据,需要测量每个葡萄茎段长度, 并计算出生长量;而且需要取每组多个葡萄茎段生长量的作为该组的实验结果。

(2)若选用带顶芽的葡萄茎段作实验材料,要对其进行处理,目的是

(3)图1中的a、b、c三种浓度中,浓度最高的是_________,判断依据是

(4)由图2可知,生长素对正常南瓜茎生长有作用;喷施生长素_____(填“能”或“不能”)使 矮生南瓜的茎恢复至正常,由此可推测:该矮生南瓜属于突变体。

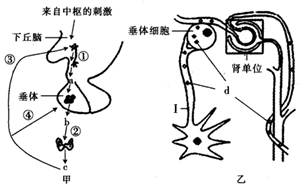

(8分)如图是与人体稳态相关的结构示意图。图中①~④表示生理过程,字母表示相应激素。据图回答以下问题:

(1)图中b指的是:,①~④过程中属于反馈抑制过程的是_____。

(2)①完成由产生电信号到转变为化学信号的过程是:下丘脑神经分泌细胞在某些因素的刺激下产生,通过轴突传导到,进而引起小泡中递质的释放。

(3)如果用激素c饲喂小白鼠,再放人密闭容器中,其对缺氧的敏感性将_____。

(4)如果电刺激图乙中I部位,则膜外的电位变化是_____;若饮水不足,则会引发图乙的调节过程,其中物质d是,其作用为。

(11分)某生物爱好者在一次重复孟德尔的杂交试验时,偶然发现了一个罕见现象:选取的高茎(DD)豌豆植株与矮茎(dd)豌豆植株杂交,得到的F,全为高茎;其中有一棵F。植株自交得到的F2出现了高茎:矮茎= 35:1的性状分离比。他利用所掌握的遗传学知识对此遗传现象作出以下解释,并设计实验进行验证。请将有关内容补充完整。

(1)对此分离现象的可能解释如下:

①由于受到某种因素的干扰,导致基因型是Dd的F1植株幼苗发育成为基因型是的四倍体植株。

②该F1四倍体植株产生的配子的基因型及比例为

③F1四倍体植株自交,由于受精时雌雄配子的结合是随机的,所以产生的F2出现了种基因型,基因型及其比例为。

(2)验证实验:为证明以上的解释是否正确,需要通过实验来测定F。的基因型,即选择待测F1豌豆和表现型为_____的四倍体豌豆进行异花授粉,请用遗传图解表示预期的实验结果。