17、18世纪,世界历史经历着一场巨大的历史转折。在世界历史发生转折性变化的时候,能否跟上历史的步伐,是决定这个国家前途的关键问题。

问题:请联系中国,概括指出这一转折时期欧洲范围内在政治、经济、思想领域方面变革的主要表现及结果。

棉花是重要的经济作物,一定程度上反映了社会经济的发展状况。阅读下列材料并回答。

材料一:古代庶人“以麻为衣,则不能御寒,以麻著袍,则不能生暖”。传入棉业之后,“棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱,无不赖之”,棉作在中国广泛展开,大约是始自宋代:“木棉,宋、元之间,始传其种入中国。关、陕、闽、广,首得其利。”特别是广东和福建,首先成为最著名的棉产区。明清时期棉作几遍及全国各省区。徐光启《农政全书》提到华中湖北棉区,华北山东、河北等棉区,华东江苏、浙江棉区是当时的三大优势棉区。明清时期北方特别是山东的棉花大量输往江南,如东昌府高唐、恩县棉花“江淮贾客贸易,居人以此致富”,……形成“吉贝(木棉)则泛舟而鬻诸南,布则泛舟而鬻诸北”的局面。而江南松江一带有“卖袜店百余家,合郡男妇皆以做袜为生,从店中给酬取直”现象出现。由于棉作的扩展和粮田面积的减少,至少从明代后期,江浙地区便开始从其他省份输入粮食;同时,其他省份也需要从江南购入不可缺少的棉纺织品和其他产品。

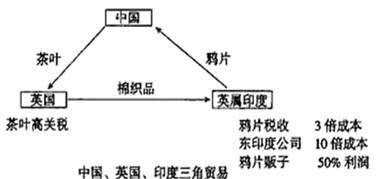

材料二:鸦片战争前英国—印度—中国三角贸易的路线图

(1)根据材料一,概括从宋代至明清时期中国棉花种植发生了怎样的变化?根据材料并结合所学知识,说明棉业的发展带来了怎样的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国—印度—中国之间的三角贸易给三国分别带来了怎样的影响?

阅读下列材料,回答问题。

材料一中国近代外交中的重要事件、条约的影响

| 时间 |

事件或条约 |

影响 |

| 1842年 |

《南京条约》 |

“以前是中国处于命令的地位去决定国际关系”的局面发生了根本性转变。 |

| 1895年 |

《马关条约》 |

中国面临着被“瓜分”的民族危机,传统的宗藩体制已经崩溃,华夷秩序几乎荡然无存。 |

| 1901年 |

《辛丑条约》 |

中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。 |

| 1919年 |

巴黎和会 |

“中国与外国的条约关系,见证了一个时代的开始和另一个时代的结束”。 |

| 1928年 |

“改订新约”的运动 |

减少了一些帝国主义在我国长期享有的特权,否认了领事裁判权的合法性,增加了国家关税的收入,但又很不彻底。 |

| 1943年 |

中英、中美签订新约 |

取消英美两个国家在华治外法权处理有关问题之条约与换文;同时取消1901年9月7日在北京与中国政府签订的议定书(即《辛丑条约》)。 |

| 1943年 |

中英美签署《开罗宣言》 |

关于中国的领土主权问题,中美双方同意:日本用武力从中国夺去的东北各省、台湾和澎湖列岛,战后必须归还中国。 |

材料二当时,在中国享有带有不平等性质的权益的国家主要是美、英、苏三家。在具体实践中,中国政府采取了不同的对策。美国是当时与新中国最为敌对的国家。中国政府对中美商约等一系列条约采取了不予承认的立场,美国此前在中国所享有的特权至此在大陆全部丧失。这种处理干脆利落。苏联是中国最重要的盟友。对于中苏友好条约,中国政府并没有断然宣布废除,而是积极地与苏联政府展开重新谈判。1950年2月,中苏订立了新的友好同盟互助条约及有关协定。协定规定在不迟于1952年末之前,苏联将中国长春铁路的一切权利及一切财产无偿移交中国,苏军从旅顺口撤出,大连行政完全由中国政府管辖,苏方临时代管或租用的财产,应由中国政府接收。至此,可以说中国已经完全挣脱了百年之久的不平等条约的束缚。

——裴坚章《中国外交史——中华人民共和国时期(1949—1979年)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代百年间签订的条约的变化趋势,并概述近代百年间签订的条约对中国产生的主要影响。

(2)根据材料二,概括新中国对待不平等条约的主要特点,并结合所学知识分析原因。

教育的兴衰体现了国家的兴衰。阅读材料,回答问题。

1903年—1906年,清政府曾试图对教育体制进行改革。在京师大学堂设立进士馆,通过入西学对即将入仕的新进士进行再教育,并提供机会赴日游学。

进士馆学科程度及每星期教授时刻表(第二学年)

| 学科 |

程度 (内容) |

每星期钟点 |

| 史学 |

泰西近时政治史日本明治变法史 |

2 |

| 地理 |

外国地理 |

2 |

| 格致 |

化学大要 |

2 |

| 法学 |

商法各国刑法各国诉讼法警察学监狱学 |

5 |

| 交涉 |

国事交涉民事交涉 |

3 |

| 理财 |

银行论货币论公债论统计学 |

3 |

| 商政 |

商业理财学商事规则附海陆运输及邮政电信规则 |

3 |

| 兵政 |

军制学附海军陆军学校制度战术学 |

4 |

注:以上各科目外,尚有东文、西文、算学及体操,均作为随意科目。

(1)据材料概括进士馆课程设置的特点,结合所学知识分析如此设置课程的背景

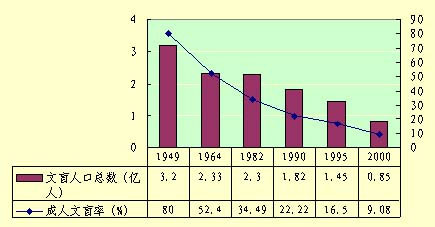

(2)上表反映了中华人民共和国教育状况。分析图表中所体现的信息并分析其原因。

中国发生了历史性巨变。阅读材料,回答以下问题。

材料一中国社科院的学者孟彦弘认为:从人类社会发展来看,由农业文明向工业文明的过渡是必然的。但对具体的民族或地区而言,它们又不是都自发地进入工业文明。

(1)当传统农耕文明遭遇英国工业文明时,中国“不是自发地进入工业文明”,结合相关史实,谈谈你对这句话的理解。

材料二新中国从1949年成立到现在,已经走过了60多年。在评价改革开放前后两个30年历史及其相互关系的问题上,曾经有过这样一种观点:在肯定改革开放30多年以来历史性进步的时候,有意无意地贬低甚至否定改革开放以前30年的成就和经验。

(2)用建国后前30年的史实,从政治、经济、文化方面各举两例驳斥材料二所提到的观点。

材料三“三十年沧桑巨变,三十年光辉历程”铸就了一个民族百年梦想,谱写了许多可歌可泣的历史画卷。在新一轮经济全球化发展过程中,中国踩着历史的节奏每一步都没有落空。上个世纪70年代中后期经济全球化刚刚起步、上个世纪90年代初经济全球化潮流真正形成好本世纪初全球化加速扩张是三个重要的节奏。

(3)根据材料三,结合所学知识,简要说明中国是怎样踩着这三个历史节奏全面融入全球化潮流的?

一定时期的思想文化是一定时期政治、经济的反映。而新思想、新文化又推动了政治、经济新一轮的变动。阅读材料,回答问题:

材料一如果说古代中国由科举制度孕育的士大夫群体有着较多的一致性的话,那么到了近代因内忧外患,则使得这一群体差异性日渐突出。士大夫中最早显示出这种差异性的就是龚自珍、林则徐、魏源等人,他们是中国开眼看世界的先觉者、先行者。

──摘自闾小波《中国近代政治发展史》

材料二换句话说,这场革命在政治上付出的沉重代价,最终以文化的巨大进步而获得了某种补偿。1912~1919年初的中国知识界的价值重建运动,可以视为象征。

──摘自许纪霖《中国现代化史》

材料三中国共产党人从“左”的理论和路线的束缚中再次解放出来,挽救了党和国家,挽救了社会主义,成功地开创了中国特色社会主义的新局面。……在改革开放的关犍时期,邓小平突出强调“三个有利于”的判断标准,并作了深刻阐述。他指出:“改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。”

──摘自《人民日报》

(1)结合史实说明在“龚、林、魏”之后晚清士大夫群体“差异性日渐突出”的具体表现。

(2)材料二说“这场革命在政治上付出的沉重代价,最终以文化的巨大进步而获得补偿”,谈谈你的理解。

(3)材料三中所提的两次思想解放分别是什么?

(4)综合上述材料,谈谈进步思想文化出现的条件。