关于乡村聚落形成的正确叙述是( )

| A.人类为了生存,必定希望互助合作和共同生活,由此构成聚居 |

| B.人类社会的第二次大分工,出现了乡村聚落 |

| C.聚落是一种地表上的人文景观,不受该地理环境影响 |

| D.自然条件是乡村聚落区位选择的最重要因素 |

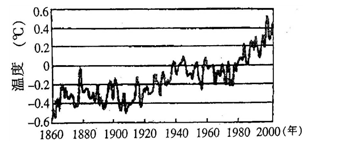

从图中可看出下列各时段中,气温变化幅度最大的是()

| A.1880-1900年 | B.1920-1940年 |

| C.1958-1978年 | D.1978-1998年 |

在著名的雾淞观赏胜地,由于形成雾淞的原因特殊,因此,当地人们有这样的心得:“夜看雾,晨看挂,待到近午看落花”。其中“晨看挂”的原因是()

| A.日出前后,气温最低,雾气和水汽凝结成冰晶而挂历在枝叶上 |

| B.日出前后,天气晴朗,气温较高适宜人们在户外欣赏 |

| C.日出前后,在美丽的阳光衬托之下树挂最美丽 |

| D.日出前后,由于大气逆辐射较强使得空气中水汽难以散去,增加了雾气中水汽的浓度 |

对地面起保温作用的主要大气成分是()

| A.氧 | B.氮 | C.氧 | D.二氧化碳 |

读下面某地区图,回答23~25题。

图中M山地南、北两侧山麓地带的气候类型分别是( )

| A.均为热带草原气候 | B.北为热带雨林气候,南为热带草原气候 |

| C.均为热带沙漠气候 | D.北为热带草原气候,南为热带荒漠气候 |

M山地北坡山麓地带气候类型的成因是( )

| A.受赤道低气压带和信风带交替控制 |

| B.处于东北信风的山地迎风坡,且沿岸有暖流经过 |

| C.处于东南信风的山地迎风坡,且沿岸有暖流经过 |

| D.地势低,且受赤道低气压带控制 |

依据板块构造学说,图中M山地位于( )

| A.印度洋板块与亚欧板块消亡边界 | B.南极洲板块与美洲板块消亡边界 |

| C.太平洋板块与美洲板块消亡边界 | D.太平洋板块与亚欧板块消亡边界 |

读图4,完成21~22题。

制约图示区域城镇分布及城镇人口规模的主导因素是()

| A.交通线分布及线路等级 | B.地表形态及土地面积 |

| C.热量条件及农作物产量 | D.水资源分布及数量 |

图示区域内,与古代相比,当代()

| A.河流水量更大 | B.城镇向河流上游迁移 |

| C.交通线离山地更远 | D.山地森林覆盖率更低 |