阅读下文,回答问题。

世间最美的坟墓

--记1928年的一次俄国旅行

[奥地利]斯.茨威格

我在俄国所见到的景物再没有比托尔斯泰墓更宏伟、更感人的了。(a)这快将被后代永远怀着敬畏之情朝拜的尊严圣地,远离尘嚣,孤零零地躺在林荫里。(b)顺着一条羊肠小路信步走去,穿过林间空地和灌木丛,便到了墓冢前;这只是一个长方形的土堆而已。无人守护,无人管理,只有几株大树荫庇。(c)他的外孙女跟我讲,这些高大挺拔、在初秋的风中微微摇动的树木是托尔斯泰亲手栽种的。(d)小的时候,他的哥哥尼古莱和他听保姆或村妇讲过一个古老传说,提到亲手种树的地方会变成幸福的所在。(e)于是他们俩就在自己庄园的某块地上栽了几株树苗,这个儿童游戏不久也就忘了。(f)托尔斯泰晚年才想起这桩儿时往事和关于幸福的奇妙许诺,饱经忧患的老人突然中获到了一个新的、更美好的启示。(g)他当即表示愿意将来埋骨于那些亲手栽种的树木之下。(h)(1)

后来就这样办了,完全按照托尔斯泰的愿望;他的墓成了世间最美的、给人印象最深刻的、最感人的坟墓。它只是树林中的一个小小长方形土丘,上面开满鲜花,没有十字架没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰这个名字也没有。这个比谁都感到受自己的声名所累的伟人,就像偶尔被发现的流浪汉、不为人知的士兵那样不留名姓地被人埋葬了。(2)谁都可以踏进他最后的安息地,围在四周的稀疏的木栅栏是不关闭的--保护列夫.托尔斯泰得以安息的没有任何别的东西,唯有人们的敬意;而通常,人们却总是怀着好奇,去破坏伟人墓地的宁静。这里,逼人的朴素禁锢住任何一种观赏的闲情,并且不容许你大声说话。风儿在俯临这座无名者之墓的树木之间飒飒响着,和暖的阳光在坟头嬉戏;冬天,白雪温柔地覆盖这片幽暗的土地。(3)无论你在夏天还是冬天经过这儿,你都想象不到,这个小小的、隆起的长方形包容着当代最伟大的人物当中的一个。然而,恰恰是不留姓名,比所有挖空心思置办的大理石和奢华装饰更扣人心弦:今天,在这个特殊的日子里,(8)成百上千到他的安息地来的人中间没有一个有勇气,哪怕仅仅从这幽暗的土丘上摘下一朵花留作纪念。人们重新感到,这个世界上再也没有比这最后留下的、纪念碑式的朴素更打动人心的了。残废者大教堂大理石穹隆底下拿破仑的墓穴,魏玛公候之墓中歌德的灵寝,西敏司寺里莎士比亚的石棺,(4)看上去都不像树林中的这个只有风儿低吟,甚至全无人语声,庄严肃穆,感人至深的无名墓冢那样能剧烈震撼每一个人内心深藏着的感情。

[注]:列夫.托尔斯泰(1828-1910)是19世纪末20世纪初俄国最伟大的文学家,也是世界文学史上最杰出的作家之一。

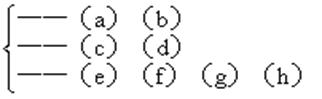

1.第一自然段共有八句,每句都已给了标号。下面是对该段思路的分析和图解,正确的一项是

A.全段先叙述参观过程(顺叙),再交代墓地的经过(转入插叙),共分两层:

(a)(b)(c)(d)→(e)(f)(g)(h)

B.全段先总述,再介绍坟墓,然后从树的来历入手,引出托尔斯泰的愿望,共分三层:

(a)→(b)(c)→(d)(e)(f)(g)(h)

C.全段先说明坟墓将永远对后代产生巨大影响(将来),再介绍坟墓的现状(现在),又追述选择墓地的经过(过去),共分三层:

D.全段以说明托尔斯泰埋骨树下的愿望为最终目标,由大到小,层层递进,共分五层:

(a)→(b)→(c)→(d)(e)(f)(g)→(h) 【 】

2.“就像偶尔被发现的流浪汉、不为人知的士兵那样不留名姓地被人埋葬了”的意思是

A.(他的一生)曾像流浪汉一样遭遇坎坷,曾像士兵一样战斗。

B.(他)终于与流浪汉、士兵那样的社会底层民众融为一体。

C.(他)就像倒毙的流浪汉、无名的阵亡士兵一样在世上消失。

D.(他的声名)像流浪汉、士兵等劳苦大众那样被社会吞噬。 【 】

3.“风儿……和暖的阳光……冬天,白雪……”这段景物描写在全文中起什么样的作用?下面分析不当的一项是

A.在不容大声说话的地方,描写自然景物的动态,反衬出墓地的宁静。

B.象征伟人将与大自然一样永世长存,更显示了他人格的崇高。

C.由于没有奢华装饰,描写自然景物更显示坟墓的朴素。

D.在庄严肃穆的氛围中,活泼的景物可增添一点生气和温暖的情调。【 】

4.作者用拿破仑、歌德、莎士比亚的坟墓来进行比较,这样写起到什么作用?下面分析不当的一项是

A.可以显示出三人与托尔斯泰思想品格的差异,从而表明托尔斯泰才真正伟大。

B.从坟墓的迥然不同的风格,可以反衬出托尔斯泰墓的逼人的朴素。

C.三个人都闻名世界,只有伟人与伟人相比较,才能使人体会到这幽暗小土丘的“宏伟”。

D. 前文虽提到托尔斯泰墓与其他伟人墓不同,但较笼统,以这三人的墓为例,读者才能得到具体而深刻的印象。 【 】

5.作者说托尔斯泰墓“剧烈震撼每一个人内心深藏着的感情”,从文中找出两个具体描写参观者这种崇敬之情的句子,把它们分别写在下面的横线上。

①

②

6.如果要简述托尔斯泰墓的环境和形状,下面的语句中哪四项是必不可少的?

A.完全按照托尔斯泰的愿望

B.这个小小的、隆起的长方形

C.就在自己庄园的某块地上

D.没有十字架、没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰这个名字也没有

E.远离尘嚣、孤零零地躺在林荫里

F.埋骨于那些亲手栽种的树木之下

G.世间最美的、给人印象最深刻的、最感人的坟墓

H.风儿低吟,甚至全无人声

I. 围在四周的稀疏的木栅栏是不关闭的

【 】【 】【 】【 】

7.作者用哪两个字来形容托尔斯泰墓的基本特征?

8.作者为什么说“特殊的日子”?

阅读下面的文字,完成后面题目。

二十四节气

二十四节气起源于黄河流域,也反映了典型北方气候特点。远在春秋时期,中国就已经能用土圭(在平面上竖一根杆子)来测量正午太阳影子的长短,以确定冬至、夏至、春分、秋分四个节气。一年中,土圭在正午时分影子最短的一天为夏至,最长的一天为冬至,影子长度适中的为春分或秋分。春秋时期的著作《尚书》中就已经对节气有所记述,西汉刘安著的《淮南子》一书里就有完整的二十四节气记载了。

我国古代用农历(月亮历)记时,用阳历(太阳历)划分春夏秋冬二十四节气。我们祖先把5天叫一候,3候为一气,称节气,全年分为72候24节气,以后不断地改进和完善。公元前104年,由邓平等制订的《太初历》正式把二十四节气定于历法,明确了二十四节气的天文位置。二十四节气是我国劳动人民独创的文化遗产,与中国古代哲学体系有密切关系,它能反映季节的变化,指导农事活动,影响着千家万户的衣食住行。

太阳从黄经零度起,沿黄经每运行15度所经历的时日称为“一个节气”。每年运行360度,共经历24个节气,每月2个。其中,每月第一个节气为“节气”,它们是:立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪和小寒12个节气;每月的第二个节气为“中气”。它们是:雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至、大寒。“节气”和“中气”交替出现,各历时15天,现在人们已经把“节气”和“中气”统称为“节气”。

从二十四节气的命名可以看出,节气的划分充分考虑了季节、气候、物候等自然现象的变化。

其中,立春、立夏、立秋、立冬是用来反映季节的,将一年划分为春、夏、秋、冬四个季节,反映了四季的开始。春分、秋分、夏至、冬至是从天文角度来划分的,反映了太阳高度变化的转折点。小暑、大暑、处暑、小寒、大寒等五个节气反映气温的变化,用来表示一年中不同时期寒热程度;雨水、谷雨、小雪、大雪四个节气反映了降水现象,表明降雨、降雪的时间和强度;白露、寒露、霜降三个节气表面上反映的是水汽凝结、凝华现象,但实质上反映出了气温逐渐下降的过程和程度:气温下降到一定程度,水汽出现凝露现象;气温继续下降,不仅凝露增多,而且越来越凉;当温度降至摄氏零度以下,水汽凝华为霜。小满、芒种则反映有关作物的成熟和收成情况;惊蛰、清明反映的是自然物候现象,尤其是惊蛰,它用天上初雷和地下蛰虫的复苏,来预示春天的回归。

二十四节气为中国大众所普遍接受,日常生活中随处可见二十四节气的影响,一些节气和民间文化相结合,已经成为人们的固定节日。最著名的清明、立春、立夏、冬至都融入了节日的氛围,夏至、暑伏也与日常生活紧密相连,以致民间有“冬至饺子夏至面”“头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋”“冬练三九,夏练三伏”的说法。在这些节令中,往往伴有丰富多彩的民俗活动。

“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒”是大家耳熟能详的谚语。二十四节气内涵十分丰富,其中既包括相关的谚语、歌谣、传说等,又有传统生产工具、生活器具、工艺品、书画等艺术作品,还包括与节令关系密切的节日文化、生产仪式和民间风俗。二十四节气是中国古代农业文明的具体表现,具有很高的农业历史文化的研究价值,因而成为中国一项重要的非物质文化遗产。下列对“二十四节气”的阐述,不正确的一项是( )

| A.二十四节气起源于黄河流域。春秋时期,人们已经能用土圭来测量正午太阳影子的长短,并确定了冬至、夏至、春分、秋分四个节气。 |

| B.我国古代把5天叫一候,3候为一气,称节气,全年分72候24节气,这种用农历划分的二十四节气,早在《淮南子》中就有完整记载。 |

| C.二十四节气由我国劳动人民独创,不仅反映了季节的变化,还具有指导农事活动的功能,对人民生活有广泛的影响,是重要的文化遗产。 |

| D.从二十四节气的命名可知,节气的划分充分考虑了季节、气候、物候等自然现象的变化。如立春、立夏、立秋、立冬反映了四季的开始。 |

下列关于文章内容的表述,不正确的一项是( )

| A.太阳沿黄经每运行15度所经历的时日称为“一个节气”,一年共经历24个节气,“节气”“中气”交替出现,现在人们把它们统称为“节气”。 |

| B.二十四节气的制订经历了不断改进和完善的过程。公元前104年,邓平等人在《太初历》中正式将二十四节气定于历法,并明确了其天文位置。 |

| C.春分、秋分、夏至、冬至等节气反映了太阳高度变化的转折点,而小暑、大暑、处暑、小寒、大寒、小雪、大雪等节气反映气温在一年中的升降变化。 |

| D.“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒”的谚语讲述的是一年的二十四个节气的顺序,民众对此耳熟能详。 |

根据原文内容,下列理解和分析正确的一项是( )

| A.二十四节气为中国大众所普遍接受,日常生活中随处可见它的影响,这些节气和民间文化结合紧密,已经成为人们的固定节日。 |

| B.民间“冬至饺子夏至面”“冬练三九,夏练三伏”等说法说明夏至、暑伏与日常生活紧密相连,许多民俗活动也在这些节令里开展。 |

| C.“惊蛰”用天上初现惊雷和地下蛰伏的虫子的复苏来预示春天的回归,而在我国南方虫子根本不蛰伏,所以无法有“惊蛰”一说。 |

| D.二十四节气是中国一项重要的非物质文化遗产,所以是中国古代农业文明的具体表现,内涵丰富,具有很高的农业历史文化的研究价值。 |

阅读下面的文字 ,完成后面题目。

毛泽东传•序曲

(美)罗斯•特里尔

黑发分头下温和的面容,柔软的双手,透人肺腑的目光,使首脑持重的如轮大耳,在没有皱纹、宽阔而苍白的脸上,尤显突出的下颚上的黑痣。“一位典型的中国大人物”,一位认识他和其他中国领导人的缅甸人评论道:“他没有周恩来的清秀,但是显得慈祥宽厚。”

年逾82岁,毛泽东的外貌没有很大的改变。青年时看上去略有焦虑,在官邸里,这位领袖显得雅致、悠然自得。他渐渐地发福,同时也失去了热情的知识分子的神态,对一切事情应付自如。“他看上去像一头海象”,一位在他有生之年见过他的泰国领导人说:“一切都显得气宇轩昂。”

他总是处在人们注意的中心。富于自制力。给人的印象是能同时眼观六路。毛从没有失去他的两重性:脑弦紧绷如满弓,机敏似猫。

他善穷经据典,使访者大惑不解,或以沉默静思使对方不知所措。他把手伸进口袋般的裤子扪虱子的粗举又会把另一访者吓得目瞪口呆。脸部的上半部分显示他是一个知识分子:宽阔的前额,探索的眼睛,长长的头发。下半部则表明他是一个感觉论者:厚厚的嘴唇,高隆的鼻子,稚童般的圆圆的下巴。

毛泽东的步态并不优雅,他步履蹒跚。美国妇女活动家史沫特莱带着政治的和个人的热情在三十年代曾试图让毛唱歌跳舞——与她轻易地跟其他中共领导人所做的一样——但最后不得不怏怏地放弃这种努力。“高傲和自重妨碍了他的跳舞。”在这同一时期认识毛的一位流放中的日本共产党人野扳参三说,他的舞姿看上去像在做操。毛泽东跳舞不合节奏。

毛泽东出击时从不错过目标。而他的这种平衡——如果存在平衡的话——是自对手的撞击。他说自己既有虎气,又有猴气。他的性格中冷酷无情的一面和幻想狂热的一面不断交替出现。

他的笔迹表明,他是一位随心所欲而不会为戒律所困的人。那些字体则大则小,龙飞凤舞,用绅士派学者的标准衡量,这并不是“好”书法。

因为毛是一个复杂的人物。所以人们绝不知道他深深的城府里会随时流出些什么。尽管毛是一位温和的人,能控制自己的情绪,但也有脾气。自密苏里州的记者艾德加•斯诺,早在三十年代就见到毛,他说,毛对任何事情从不持中立或消极态度。

毫不奇怪,毛并不能经常博得众人的爱戴,至少不像周恩来那样——这位高级官员甘愿立于毛的身影之下;或者不像朱德那样——这位中国共产党军队的总司令坚韧、不拘小节、笑口常开(史沫特莱成功地使他们二人与自己跳舞)。

“我简直不知怎样与毛交谈,”一位与毛和周恩都打过交道的印尼人说,“与周恩来而不是与毛在一起——可以有热烈的讨论,你会完全知道你的位置。”

毛生于1893年,逝于1976年。这一时期,中国几乎天翻地覆。封建王朝被推翻。战争像有轨电车一样去而复,成千上万的人死亡。密友翻脸。斗争的火炬传给新的一代,而他们并未感到像毛在燃烧时的那种热度。

他活着就是以铲除所有的不平等、让社会进入一个新时代为毕生使命,这位幸存下的农家子看上去更像一位先祖而不是政治家。在几十年的战争生涯中——这一战争摧毁了占人类五分之一人口的古老帝国,同时也使他家中四分之三的人以身许国——他却从未负过一次伤,没有缺胳膊少腿或失去眼睛。

在他个人的身躯里含藏着中国革命的故事。

怎样说才贴合毛泽东的形象?农民造反者?他劝导并率领从湖南稻田里和江西绿林中的群氓游民组成的弱小军队,夺取了地主手中的统治权。

军事统帅家?他说过,他的胃口从未像战争时期那样好过。

诗人?如果他不置一切不顾,去吟上几句诗以表达令人振奋的斗争激情,描绘中国山河的壮丽,就难以结束一场战斗。

近代以来,许多中国的爱国者出国寻求到了使苦难中国获得新生的手段吗?毛从欧洲借的不是机器、宗教或自有制度的蓝本,而是共产主义,他借助于技术和灵活性,对症下药,使一位病入膏肓的病人——中国起死回生。

帝王?他教会中国三代人去公然藐视束缚中国人民两千年之久的禁条和权威,然而最终,或许他自己也感到绝望,他树立了一面天子出言皆金科玉律的镜像,这可怕地表明,旧世界老是附在新世界身上而再生。

(摘编自《毛泽东传》)下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是()4分

| A.“在他个人的身躯里含藏着中国革命的故事”表明了毛泽东的一生和中国革命的历史紧密相连的事实。 |

| B.本传记在评说毛泽东性格中的两重性的时候,主要运用了对比手法从多个角度、多个方面展开。 |

| C.跟自甘居于毛泽东之下的周恩和笑口常开的朱德相比,毛泽东并不能博得众人爱戴。 |

| D.传记写了跟毛泽东有过接触的多位外国人各自对毛泽东的评价,这些外国人的“一面之词”,汇聚起,比较全面地描绘了毛泽东的多个侧面,让读者更好地了解毛泽东的“复杂”。 |

E.毛泽东形象复杂,经历丰富,因此,本传记作者认为毛泽东是一个农民造反者、一个军事统帅、一位诗人,甚至是一个帝王。毛泽东性格中的“两重性”都表现在哪些方面?请简要概括。6分

1—2自然段是如何描写毛泽东的?有何效果? 6分

本传记的作者给毛泽东贴了几个“标签”——“农民造反者”“军事统帅家”“诗人”“帝王”等,对此你有什么认识?请任选其中一个“标签”,结合全文,谈谈你的看法。8分

阅读下面的文字,完成后面题目。

99块金币刘志刚

皮克很快乐,皮克是地球上最快乐的叫花子。

“我为什么不快乐呢?我每天都能讨到填饱肚子的食物,甚至有时还能讨到一截香肠;我每天还有这座破庙可以挡风遮雨;我不为其他的人做工,我是自己的上帝。我为什么不快乐呢?”皮克这样回答那些羡慕他的人。这样回答问题的皮克总是快乐得像个天使。

可是有一天,皮克脸上的快乐突然丢失了。

那是因为,在一天下午,皮克在回破庙的路上捡到一袋金币,准确地说是99块金币。其实,拾到金币的那个晚上,皮克是最最快乐的了。“我可以不做叫花子了,我有了99块金币! 这够我吃一辈子啊!99块,哈!我得再数数。”皮克怕这是一个梦,皮克不敢睡觉。直到第二天太阳出来时,他才相信这是真的。

第二天,皮克很晚也没有走出破庙,他要把这99块金币藏好,这真的需要一番功夫。“这钱不能花,我得攒着。我要是拥有100块金币就好了。我要拥有100块金币!”从来没有什么理想的皮克现在开始有了理想。他还需要一块金币,这对一个叫花子来说,绝对是一个非常远大的理想。

半晌午,皮克才出去讨饭,不!他开始讨钱,一分一分的。中午他很饿,他只讨到一点儿剩饭。下午,他很早就“收工”了,他得用更多的时间守着他的金币。

“还差91分。”晚上他反复地数着他的金币,他开始忘记了饥饿。

一连几天,皮克都是这样度过的。这样过日子的皮克就再也没有吃饱过,同时也再也没有快乐过。

讨钱越来越难了。难的原因是别人愿给剩饭而不愿给钱,还因为皮克用来讨钱的时间越来越少了,当然也因为他不快乐了,别人也不愿再施舍给他。

“皮克,你为什么不快乐了?”

“咱是叫花子,快乐个啥!”

“你原先可不这样。”

“……”

皮克越来越忧郁,越来越苦闷,也越来越瘦了。终于有一天皮克病倒了。这一病,皮克就几天也没有起来。这几天里皮克就想着一件事:还差16分就100块金币。

“皮克,你难道没有收到我给你的金币?你为什么不看医生?”突然,一个富商到破庙里对生命垂危的皮克这样说。

“什么?”皮克惊问。

“皮克,你的快乐,是你的快乐救过我。三年前,我在一次买卖中赔尽了家产,正准备自杀,我见到了快乐的你,我明白了身无分文的人也能快乐地生活。后来,我就东山再起了,赚了很多钱。那一次,我带着99 块金币出来游玩,见到你,就把钱丢到了你走的路上。可是你现在为什么还做叫花子呢?为什么不快乐呢?生了病为什么不拿钱去看医生呢?”

“我想拥有100块金币。还差16分,就差16分。”

富商从腰里取出一块金币给他。皮克接过钱,把钱装进袋子里,然后又全部倒出来,很细心地数,他终于有了100块金币。

皮克笑了,然后就昏倒了。

这时一个游僧路过这里,见到昏倒的皮克,向富商问明了情况,便开始为他诊治。

“什么?你又给了他一块金币?”

“是的!”

“这下完了!”

“怎么了?”

“因为他有了99块金币的时候,就会希望有100块金币。这就是每个人都不可避免的贪欲,贪欲赶走他的快乐。你要救他,你得向他索回那99块金币,这样他或许有救。现在,你反倒满足他的欲望,重病的他就失去了支撑下去的动力了。你开始时给他99块金币,你使世界上少了一个天使;你又给他一块金币,这就使世界上少了一个生命。”

富商试了试皮克的鼻子,皮克果然什么时候都不会快乐了。

贪婪一旦被诱发出来,那么在它支配下的人就会永远的失去快乐了。下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )( )(5 分)

| A.小说首段文字两句均以“皮克”作为主语,意在通过重复强调他的快乐,句意递进;“地球上最快乐的”点明他的快乐无与伦比,“叫花子”则又点名他的特殊身份,引起读者阅读兴趣。 |

| B.皮克“怕这是一个梦”而“不敢睡觉”,是因为金钱来得太突然,他太过于兴奋,也怕睡觉时金币会不翼而飞,他需要“更多的时间守着他的金币”。 |

| C.小说文字轻快,口语较多,注重语言描写和心理描写。“还差91分”“还差16分,就差16分”间接写出了一个叫花子乞讨生活的不易。皮克的自言自语其实也是一种心理描写。 |

| D.小说擅长通过对话塑造人物,在对话中展开故事情节。小说还通过人物前后境况、个人与他人的对比与衬托,凸显人物丰富复杂的内心世界。 |

E.小说中富商的出现丰富了小说内容,他的两次“好心”是造成皮克悲剧的直接原因,小说正是通过这一点揭露“金钱是万恶之源”这一主题的。小说多次多处出现“为什么不快乐”,分别说明这样写的作用。(6 分)

小说中的皮克除了贪婪,还有哪些性格特点?请简要说明。(6 分)

有人说小说中的游僧角色纯粹是多余的,小说也应该在“皮克笑了,然后就昏倒了”之后结束,你是否赞成?请结合全文,谈谈你的看法。

阅读下面的文字,完成后面题目。

中国珠算是以算盘为工具进行数字计算的一种方法,它由运用竹签作筹码来进行运算的“筹算”演变而来。《老子》中提到“善计者不用筹策”,《孙子》《管子》等著作中也有“算”“筹”二字出现,可见春秋战国时期筹算已比较普遍。唐代末年,已见筹算乘除法的改进,到宋代产生了筹算的除法歌诀。但由于史料匮乏,珠算究竟起源于何时,至今尚无定论,算盘是何人发明也无从考察。

从现有资料看,“珠算”一词最早见于东汉徐岳《数术记遗》:“珠算,控带四时,经纬三才。”可见东汉已出现了珠算方法及理论。北周甄鸾为此作注说:把木板刻为三部分,上下两部分用于停放游珠,中间部分用于确定算位;每个算位各有五颗珠,上面一颗,作数五,下面四颗,每颗作数一。但这种计算工具与现代算盘形制不同,现在通行的“穿档算盘”,算珠穿在“档”上,可以沿档上下滑动。档中横以梁,通常梁上方每档穿两珠,每珠作数五,梁下方每档穿五珠,每珠作数一。定位后拨动算珠,就可做加减乘除及开乘方等运算。

“算盘”名称最早见于宋代算书《谢察微算经》,因此可以确定至迟在宋代算盘就已出现。1921年在河北巨鹿宋人故宅出土的一颗木制算珠,鼓形,中间有孔,与现代算珠相似。宋代名画《清明上河图》中“赵太丞”药铺的柜台上有一形似算盘之物,经中日两国珠算专家确认,那就是与现代算盘形制类似的穿档算盘。宋末元初学者刘因的《静修先生文集》里有以“算盘”为题的五绝一首,元代陶宗仪《南村辍耕录》中引用时谚说:“凡纳婢仆,初来时日擂盘珠,言不拨自动;稍久,日算盘珠,言拨之则动。”元代谚语把资历渐老的奴婢比作算盘珠,也表明此物当时已很常用。此外,宋代算盘从形制看已较成熟,没有新生事物常有的那种笨拙或粗糙。因此,许多算学家认为,算盘的诞生还可上推到唐代。因为宋以前的五代十国战乱不断,科技文化发展滞缓,算盘诞生的可能性较小;而唐代经济文化发达,需要有新的计算工具,算盘在这时被发明极有可能。

珠算因计算工具简便、数理内涵独特而被誉“世界上最古老的计算机”。元世祖忽必烈时,科学家测定地球公转周期为365.2425天,距近代观测值仅差26秒,这样精确的计算就是利用珠算完成的。我国研发第一颗原子弹时只有一台计算机,为应付庞大的计算工作,就出现了众多算盘高手齐聚一堂演算原子弹数据的场面,最后的计算结果准确无误。

但随着计算器、计算机的普及,古老的珠算在当今社会似乎已无用武之地。尽管在韩国、日本及东南亚的一些国家,珠算方兴未艾,连美国都要引进珠算作为新文化;但我国学珠算的人却越来越少,算盘也越来越罕见。2013年12月4日,中国珠算项目被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。美国《大西洋月刊》近日评选出“50个最伟大发明”,巾国算盘也入选其中,并被评价为“第一批能够提高人类智力的工具之一”。中国珠算心算协会副会长苏金秀认为,看待珠算,不要仅限于其计算功能,而应看到其深厚的文化内涵。科学研究证明,珠算心算对幼儿和青少年有开发智力的作用,对特殊儿童有智障补缺与康复的作用,对老年人健脑和延缓衰老也能发挥作用。很多珠算“粉丝”也相信,就像有了飞机、汽车,照样还需要自行车甚至步行一样,珠算与电子计算器并不矛盾,它们各有各的功能,相得益彰。

(摘编自《指尖的文化:算盘的历史》)下面各项中不能支持“至迟在宋代算盘就已出现”这一观点的论据是

| A.1921年在河北巨鹿宋人故宅出土的木制算珠与现代算珠相似,宋代名画《清明上河图》中出现的算盘也类似现代算盘,可见宋代算盘的形制已较成熟。 |

| B.宋末元初学者刘因有一首《算盘》诗,元代陶宗仪《南村辍耕录》中引用的元代谚语以算盘珠来比喻资历渐老的奴婢,这些都说明算盘在宋元时已很普及。 |

| C.宋以前的五代十国战乱不断,科技文化发展较为滞缓,算盘不大可能诞生于此时;而唐末已见筹算乘除法的改进,到宋代产生了筹算的除法歌诀。 |

| D.在元世祖忽必烈时,科学家测定地球公转周期为365.2425天,距近代观测值仅差26秒,能利用珠算完成这样精确的计算,说明宋元之交珠算已很发达。 |

下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

| A.筹算是用竹签作筹码来进行运算的一种方法,从《老子》《孙子》《管子》等著作中可以看出,早在春秋战国时期,筹算就已被广泛使用。 |

| B.文中的“珠算”和“算盘”并非一个概念。珠算是一种计算方法,算盘则是珠算的工具。从现有资料看,“珠算“一词比“算盘”一词更早见于文献。 |

| C.从北周甄鸾对“珠算,控带四时,经纬三才”这句话的注解来看,当时的算珠计数法已经与现代珠算相同,都是上面部分的一珠作数五,下面部分的一珠作数一。 |

| D.中国珠算申遗成功以后,迅速传到韩国、日本、东南亚甚至美国;但在中国,随着计算器、计算机的普及,古老的珠算却日渐衰微。 |

根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

| A.算盘发明之初可能没有“档”,算珠也没有穿在档上,而后来的“穿档算盘”都是算珠穿在档上,可以沿档上下滑动。这种改进使算盘在携带和使用时更加方便。 |

| B.筹算演变为珠算是社会经济文化发展的必然结果,而珠算产生之后,又对社会发展起了积极的推动作用,我国第一颗原子弹成功研发也有它的功劳。 |

| C.中国珠算被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,并人选《大西洋月刊》“50个最伟大发明”,这表明它独特的文化价值已得到了国际认可。 |

| D.在电子时代,算盘计算迅速、携带方便的优势已很难体现,因此我们不应再关注其计算功能,而应开发其在教育启智等方面的价值。 |

阅读下面的文字,完成后面题目。

善 人老 舍

汪太太最不喜欢人叫她汪太太;她自称穆凤贞女士,也愿意别人这样叫她。她丈夫很有钱,她老实不客气地花着;花完他的钱,而被人称穆女士,她就觉得自己是个独立的女子,并不专指着丈夫吃饭。

穆女士一天到晚甭提多忙。不说别的,就先拿上下汽车说,穆女士——也就是穆女士!——一天得上下多少次。哪个集会没有她?哪件公益事情没有她?换个人,那么两条胖腿就够累个半死的。穆女士不怕,她的生命是献给社会的;那两条腿再胖上一圈,也得设法带到汽车里去。她永远心疼着自己,可是更爱别人,她是为救世而的。

穆女士还没起床,丫环自由进回话。她嘱咐过自由们不止一次了:她没起,不准进回话。丫环就是丫环,叫她“自由”也没用,天生的不知好歹。她真想抄起床旁的小桌灯向自由扔去,可是觉得自由还不如桌灯值钱,所以没扔。

“自由,我嘱咐你多少回了!“穆女士看看钟,快九点了,她消了点气,是喜欢自己能一气睡到九点,身体定然不错;她得为社会而心疼自己,她需要长时间的睡眠。“不是,太太,女士!”自由想解释一下。“说,有什么事!别磨磨蹭蹭的!”“方先生要见女士。”“哪个方先生?方先生可多了,你还会说话呀!”“老师方先生。”“他又怎样了?”“他太太死了!”自由似乎很替方先生难过。“不用说,又是要钱!”穆女士从枕头底下摸出小皮夹:“去,给他二十,叫他快走!”自由拿着钱要走,又被主人叫住:“叫博爱放好洗澡水。”自由走出去后,穆女士又想起:方先生家里落了丧事,二少爷怎么办呢?无缘无故的死哪门子人,又叫少爷得荒废好几天的学!穆女士是极注意子女教育的。

“博爱,开饭!”她赌气似的大喊。

穆女士的早饭很简单;一大盘火腿蛋,两块黄油面包,草果果酱,一杯加乳咖啡。吃着火腿蛋,她想起方先生。方先生教二少爷读书,一月二十块钱,不算少。不过,方先生到底可怜,她得设法安慰方先生:“自由,叫厨子把鸡蛋给方先生送十个去;嘱咐方先生不要煮老了,嫩着吃!”穆女士咂摸着咖啡的回味,想象着方先生吃过嫩鸡蛋必能健康起,足以抵抗得住丧妻的悲苦。继而一想,以后索性就由她供给他两顿饭,那可就得少给他几块钱。他少得几块钱,可是吃得舒服呢。她总是给别人想得这样周到;不由她,惯了。她永远体谅人怜爱人,可是谁体谅她怜爱她呢?想到这儿,她觉得生命是个空虚的东西。工作,只有工作使她充实,使她睡得香甜,使她觉到快活与自己的价值,她到书房去看这一天的工作。

她的秘书冯女士已在书房等一点多钟了。冯女士才二十三岁,长得不算难看,一月挣十二块钱。穆女士的交际多么广,做她的秘书当然能有机会遇上阔人;假如嫁个阔人,一辈子有吃有喝,岂不比现在挣五六十块钱强?穆女士为别人打算老是这么周到,而且眼光很远。见了冯女士,穆女士吸了口气:“哎!今儿又有什么事?说吧!”她倒在个大椅子上。

冯女士把记事簿早已预备好了:“穆女士,盲哑学校展览会,十时二十分开会;十一点十分,妇女协会,您主席;十二点,张家婚礼;下午……”

“先等等,”穆女士又叹了口气,“张家的贺礼送过去没有?”

“已经送过去了,一对鲜花篮,二十八块钱,很体面。”

“啊,二十八块的礼物不太薄,下午一共有几件事?”

“五个会呢!“

“甭告诉我,我记不住。等我由张家回再说吧。”

穆女士不想去盲哑学校,可是又怕展览会相片上没有自己,怪不合适。她决定晚一会儿,正赶上照相才好。这么决定了,她很想和冯女士再说几句,倒不是因为冯女士有什么可爱的地方,而是她自己觉得空虚,愿意说点什么……解解闷儿。她想起方先生:“冯,方先生的妻子过去了,我给他送了二十块钱去,和十个鸡蛋,怪可怜的方先生!”穆女士的眼圈真的有点发湿了。

冯女士早知道方先生是自己见汪太太,她不见,而给了二十块钱,可是她晓得主人的脾气“穷先生真可怜!可也是遇见女士这样的人,赶着给他送了钱去!”

穆女士脸上有点笑意:“我永远这样待人;连这么着还讨不出好儿,人世是无情的!”

“谁不知道女士的慈善与热心呢!”

“哎!也许!”穆女士脸上的笑意扩展得更宽了些。

“二少爷的书又得荒废几天!”冯女士很关心似的。

“可不是,老不叫我心静一会儿!”

“要不我先好歹地教着他?我可是不很行呀!”

“你怎么不行!我还真忘了这个办法呢!你先教着他得了,我亏不了你!”

“您别又给我报酬,反正就是几天的事,方先生事完了还叫方先生教。”

穆女士想了会儿,“冯,你就教下去,我每月一共给你二十五块钱,岂不是很好?”

“就是有点对不起穷先生!”

“那没什么,遇机会我再给他弄个十块八块的事;那没什么!我可该走了,哎!一天一天的,真累死人!”(有删改)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)

| A.小说中关于穆女士上下汽车的细节描写,寥寥数语却极富画面感,一位丰腴的太太拖着两条胖腿赶场式地奔忙于各种集会,为救世而不辞辛苦的形象跃然纸上。 |

| B.穆女士因能一气睡到九点而稍稍消解了对“自由”贸然进回话的怨气,她这种为社会而心疼自己的做法,意在告诉人们为了奉献社会,需要且一定要保证长时间的睡眠。 |

| C.小说主要由穆女士处理方先生丧妻之事,享用早餐并赠予方先生鸡蛋,听取冯女士汇报日程这三个场景构成,情节紧凑,并有助于集中刻画人物形象。 |

| D.穆女士虽然很关心二少爷的学业因方先生妻子去世而要荒废几天,却由衷同情方先生的不幸遭遇,资助他钱,给他送鸡蛋,并在向冯女士谈起他的不幸时湿了眼圈。 |

E.这篇小说主要以生动鲜活的人物对话和细致深入的心理描写塑造人物形象,用穆女士自己的言行心理给“善人”这一称号做了最好的注解。“冯女士”在小说中有什么样的作用?请简要分析。

穆女士这一形象有哪些特点?请结合文本简要分析。

小说极具讽刺意味,请结合文本,探究作者是采用什么手法达到这种讽刺效果的?