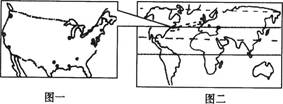

从16世纪开始,世界经济和贸易中心从地中海沿岸转移到北大西洋东岸(图一);从19世纪下半期开始,世界经济和贸易的中心从北大西洋东岸转移到了北大西洋西岸(图二)。

读图并回答下列问题:

(1)概括指出导致这两次世界经济格局发生变化的主要历史原因。(8分)

(2)运用经济常识,联系世界经济格局变化的原因和经济全球化趋势,说明怎样做才能加快我国经济的发展。(3分)

(历史上重大改革回眸)

阅读下列材料,回答问题。

材料一 (春秋)之义,内诸夏而外夷狄。…夫关中土沃物丰……帝王之都每以为居,未闻戎狄宜在此土也。非我族类。其心必异。戎狄志态 .不与华同……戎晋不杂,并得其所,上合往古既叙之义.下为盛世永久之规。纵有猾夏之心,风尘之警,则绝远中国,隔阂山河,虽为寇暴,所害不广。

.不与华同……戎晋不杂,并得其所,上合往古既叙之义.下为盛世永久之规。纵有猾夏之心,风尘之警,则绝远中国,隔阂山河,虽为寇暴,所害不广。

——摘自[西晋]江统《徙戎论》

材料二自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳.始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛.人物殷阜。

——摘自[北魏]杨街之《洛阳伽蓝记》

材料三 北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡化”和“汉化” ……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究 》

》

(1)据材料一。指出作者关于民族问题的主张,概括其理由。(6分)

(2)据上述材料并结合所学知识,分析魏孝文帝改革的进步作用。谈谈你对当对民族关系的认识。(9分)

在历史进程中,法制与社会有着密不可分的关系,阅读材料,回答问题。

材料一

据《唐律疏议》卷一“十恶”条一曰谋反(谓谋危社稷);二曰谋大逆(谓谋毁宗庙、山陵及宫阁);三曰谋叛(谓谋背国从伪)……“诸谋反及大逆者皆斩”。

——张晋落《中国法律的传统与近代转型》

(1)概括材料一的主要内容。并指出中国封建时代法律的本质特征。

(2)以英、美、法为例,说明立法在确立资产阶级统治中的作用。

材料二

民(国)初颁布了《商人通例》、《公司条例》、《证券交易所法》等法规,涉及生产、 交换、分配、消费和政府管理等领域。在全国工商会议上,工商界代表对公司注册章程,商标法、商会法等提出了许多建议和要求,工(农)商部在制订相关法规时均有所采纳,并在参考西方有关法规的基础上,较多地注意了本国状况。

交换、分配、消费和政府管理等领域。在全国工商会议上,工商界代表对公司注册章程,商标法、商会法等提出了许多建议和要求,工(农)商部在制订相关法规时均有所采纳,并在参考西方有关法规的基础上,较多地注意了本国状况。

——摘编自《民国初期的经济法制建设》

(3)归纳材料二所反映的民国初期经济立法的特点。

材料三

为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。……所以,应该集中力量制定型法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》(1978年12月13日)

(4)材料三主要阐述了什么思想观点?概述在这一思想指导下我国法律制度建设的主要表现。

(5)综上,谈谈法制与社会发展的关系。

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一在启蒙时代,中国形象变为了启蒙思想家手中的一件武器。启蒙思想家普遍认为,用道德治理国家是中国的一大特征。道德与宗教、法律、礼仪、风俗融为一体,成为上至皇帝,下至小民自觉遵守的行为准则,国家因而长治久安。

————据韦克吕耶斯《论十七、十八世纪法国文学中对中国现实的取舍》和许明龙《18世纪法国思想家论中国的德治》

材料二几乎每一位西方作者写到中国社会状况时,毫无例外地都要描述一番中国人吸食鸦片的方式及其对道德与身体的危害。于是,在一般印象中,中国就是抽鸦片的国家。 ——Wastern Concepts of China and the Chinese,

——Wastern Concepts of China and the Chinese,

1840一1876,转引自周宁《鸦片帝国》

材料三 1958年美国人伊罗生出版的《浮光掠影——美国关于中国与印度的形象》一书,将美国对中国的总体看法分为下列六个阶段:①尊敬时期(18世纪),②轻视时期(1840—1905),③乐善好施时期(1905—1937),④赞赏时期(1937—1944),⑤清醒时期(1944—1949),⑥敌对时期(1949一)。

——袁明:《略论中国在美国的形象》

问题:

(1)材料一中的“中国形象”是什么?(2分)

(2)材料二中的“中国形象”是什么?形成这种形象的原因是什么?(3分)

(3)简要分析材料三中的第④和第⑥两个阶段“中国形象”形成的政治背景。(4分)

阅读下列材料:

材料一:唐制,每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书。中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书镇“奉行”而已。

——朱熹《朱子语类》

材料二:本朝鉴五代藩镇之弊,逐尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡逐日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃败。

——朱熹《朱子语类》

材料三:元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。元 制,凡有重大军中,则谴中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。《元史·地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

制,凡有重大军中,则谴中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。《元史·地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

材料四:雍正年间,用兵西北……始设军需房于降宗门内,选内阁中书谨密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣诏。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼《詹曝杂记》

请回答:

(1)根据材料一叙述,如果唐朝准备在长安城内兴建某一大型工程,试简要说明这一工程在中央从决策到具体实施的基本程序。

(2)材料二中北宋“尽夺藩镇之权”中“兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了”的具体措施指哪些?

(3)材料三中元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同?行省制的实行有什么影响?

(4)材料四中军机处的主要职能是什么?军机处的设置反映了中国封建社会的什么政治特点?

中国能够取得抗日战争胜利的主要原因是什么?简述抗日战争胜利的历史意义