【历史上重大改革回眸】

材料一 明中叶以来,吏治败坏,考察官吏的制度流于形式。张居正在维护明朝统治的基础上推行了“考成法”,内容:其一是六部和都察院要把所属官员应办之事,规定出完成期限,然后分别登记在三个帐薄上,一本由部、院留做底薄,一本送六科,一本送内阁。其二是六部和都察院分别按照底簿登记,逐月检查。六科根据帐薄登记,稽查六部的执行情况,内阁亦根据帐簿登记,稽查六科,并对欺隐事例进行惩处。这样,月有考,岁有稽,内阁总其成。“致理之要,无逾于此”。

——摘编白张海瀛《论张居正的考成法》

材料二 “江陵立考成法,以为制治之本。向者因循玩憩,至是中外淬砺,莫敢有偷心焉。江陵志在富强,当积弛之后,钱谷阴耗不可问,力振其弊,务责实效,中外凛凛,毋敢以虚文支塞。行之十年,太仓之积,足备数载”。

——摘编自炎迁《国榷》

(1)根据材料一、二,概括指出张居正推行“考成法”的目的和特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析“考成法”实施的历史作用。

金融是货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称,它在历史长河中扮演了重要的角色。现代金融成为世界经济发展的先导力量,主导着经济发展的变迁和格局。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:1887、1920和1936年中国金融机构的资产总额统计表(单位:亿元)

表1 1887年、1920年和1936年中国金融机构的资产总额(单位:亿元) ——据燕红忠《近代中国金融发展水平研究》

——据燕红忠《近代中国金融发展水平研究》

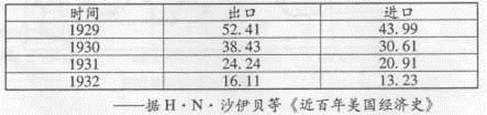

材料二:1929—1932年美国进出口总额统计表(单位:亿美元)

——据H•N•沙伊贝等《近百年美国经济史》

(1)隋唐时期,我国金融领域出现了哪些新现象?

(2)材料一反映了近代中国金融发展的哪些特点?简述1936年中国金融发展的有利条件。

(3)根据材料二,指出1929—1932年美国进出口贸易发展的趋势。针对这一趋势罗斯福在金融方面采取了哪些措施?

(4)为建立国际金融新秩序,20世纪40年代中后期国际社会采取了哪些措施?这一新秩序的建立有何影响?

阅读以下材料,回答问题。

材料一英国的战略家富勒说:1588年西班牙舰队的失败就好像一个耳语一样,把帝国的秘密送进了英国人的耳朵,那就是在一个商业的时代,赢得海洋要比赢得陆地更为有利。

------摘自戴旭《海权决定大国兴衰》

材料二中国兵船甚少,岂能往堵敌国海口?上策固办不到,欲其自守,亦非易言。自奉天至广东,沿海延袤万里,口岸林立,若必处处宿以重兵,所费浩繁,力既不给,势必大溃。惟有分别缓急,择尤为紧要之处,如直隶之大沽、北塘、山海关一带,系京畿门户,是为至要;江苏吴淞至江阴一带,系长江门户,是为次要。盖京畿为天下根本,长江为财赋奥区,但能守此最要、次要地方,其余各省海口边疆略有布置,即有挫失,于大局尚无甚碍。

-------摘自李鸿章《李文忠公全书·奏稿》卷二十四

(1)结合材料和所学知识,分别概括中英两国海权思想产生的历史背景和目的。

(2)中英两国海权思想的实践在19世纪产生了怎样截然不同的结果?试分析其原因。

阅读下列材料,回答问题。

材料一在大城市发展的同时,成千上万个镇市也因商业的发达而兴盛起来。《元丰九域志》等书都记录了大量镇名,其地位仅次于县治。官府在各地设置场务,收取商税。市的地位又仅次于镇,有些市也设置行政机构。有的镇市发展到相当大的规模。如黄池镇(今安徽马鞍山)和沙市(今属湖北)是从属于州县的镇市,却发展为商旅萃聚的贸易中心,黄池镇商业的繁荣已超过太平州(今安徽当涂)。有些市、墟或集因商业的发达而发展为镇,有的镇也升格为县。由于商品流通和交换的频繁,官府在不少商船客货辐辏地设置税场,商税收入也非常可观。

-----摘编自邓广铭等《宋史》

材料二

圆明园旧址 20世纪初的北京

材料三上海的地位很快超过广州,因为它腹地很大。太平天国闹到江南以后,当地的士大夫都往上海跑,因为上海有租界。如果说是开工厂,有大烟囱有锅炉,大家其实还是挺害怕的。比如江南制造总局刚开工的时候,那烟囱呼噜呼噜的往外冒烟,老百姓都很害怕,觉得是在烧人,所以没人去做工。太平天国在江南制造了大量孤儿。这些孤儿没什么其他活计做,就去做工人了,做了以后发现挺好。后面的人就跟上了。有一点肯定的是,尽管是租界,是国中之国,却是用西方的方式来建,用西方的方式来管的。这一套现代城市发展与工商业的结合在租界里面体现的最好,并提供了一个中国现代化的样板,或者说是中国城市化的样板。

-----摘编自张鸣《重说中国近代史》

材料四各规模等级城市人口增长速度比较表

规模数 |

1964~1980 |

1980~1989 |

增长率指数 |

||

| 城市数 |

增长幅度① |

城市数 |

增长幅度② |

②/① |

|

| 大于200万 |

5 |

3.59 |

7 |

24.16 |

673 |

| 100-200万 |

8 |

10.95 |

8 |

25.41 |

232 |

| 50-100万 |

18 |

14.89 |

30 |

28.47 |

191 |

| 20万-50万 |

43 |

23.55 |

70 |

34.22 |

145 |

| 10万-20万 |

51 |

26.78 |

62 |

44.91 |

168 |

| 小于10万 |

42 |

38.10 |

46 |

70.39 |

185 |

| 平均 |

167 |

15.87 |

223 |

31.63 |

199 |

-----摘自周一星《八十年代中国城市化的若干新动向》

依据材料一,指出宋代城镇发展的最突出成就是什么?结合所学知识分析城镇发展的主要条件和由此

产生的社会影响。

指出与材料二相关的历史事件。依据材料二、三归纳影响中国近代城市化进程的有利和不利因素。据

此谈谈评价历史事件的正确方法。

(3)材料四反映了我国城市化进程呈现出怎样的变化?结合所学知识分别说明造成不同发展状况的原因。

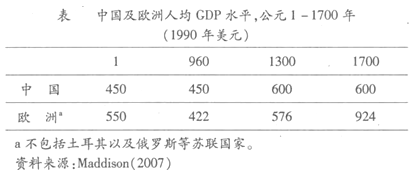

(20分)阅读材料,回答问题。

材料一

(1)上表比较了中国和欧洲从公元l世纪到1700年期间的经济表现。其中:公元l世纪初和 公元1000年,欧洲人均GDP(国内生产总值)与中国相比较各是什么情况?公元 1300年中国人均收入处于什么状况这一状况说明了什么?公元1700年 欧洲人的收入与欧洲前一时期和同时期的中国人收人比较都高于1/3以上,这一状况出现的主要原因应该是什么?

材料二美国从抗战胜利后到2007年在亚太地区的外交

(2)根据材料二指出美国在亚太地区的外交方式主要是哪两种?(4分)奥巴马政府提出了美国 “重返亚太”的战略。请你根据材料二,就美国“重返亚太”战略进行简要的评述。

(32分)人类历史不断向前,人类进步是渐进的。阅读材料,回答问题。

材料一 但决不可认为中国对欧洲文艺复兴后期出现的近代科学的重大突破毫无贡献。 欧几里得几何学和托勒密行星天文学无可置疑是起源于希腊,然而还有第三个至关重要的因素,磁现象的知识和基础都是中国提供的,当西方人对磁极性还一无所知时,中国人已在关心磁偏角和磁感应的性质了。

——《李约瑟文集》(中)选自《世界科学的演变》潘吉星主编

(1)根据所学知识列举中国古代对世界有重大影响的科技成就。(4分)材料一是李约瑟博士 (1900—1995,英国著名科学家)在一次中西科技比较讨论会上的发言摘取的部分。根据材料一,请你归纳李约瑟的观点,并给以客观的评价。

材料二有人说17世纪的牛顿把“造物主”从无生命现象的研究领域驱逐出去了,19世 纪的达尔文又把“造物主”从有生命领域的研究领域驱逐出去了。

―――国盛《科学的历程》

(2)材料二的认识是否正确?结合所学知识,请徐说明理由。

材料三 20世纪初/中国大地上的掠影

(3)图1所皮映的实质是什么?(2)在十九世纪末,欧洲的城市已经有了自来水,图2反映了当时我国城市人们怎样的生活状况。(2分)根据材料三,用近代化的观点对20世纪初的中国历史进程作一判断。(2 分)

材料四庆龄先生:

中国革命胜利的形势已使反动派瀕临死亡的末日,沪上环境如何,至所系念。新的政治协商会议将在华北召开,中国人民革命历尽艰辛,中山先生遣志迄今始告实现,至祈先生命驾北 来,参加此一人民历史伟大的事业,并对于如何建设新中国以指导。至于如何由沪北上,已告梦醒与汉年、仲华切商。总期以安全为第一,谨电致意,仁盼回音。 毛泽东、周恩来

――《毛泽东、周恩来邀请宋庆龄参加新的政治协商会议的电报》 (1949年1月19曰)

(4)根据材料四,并结合所学知识指出毛泽东、周恩来发电报邀请宋庆龄“北上”的原因。(4 分)根据所学知识列举近代中国政治民主化的进程。