大国崛起是世界历史舞台上令人瞩目的现象。在近代历史上,英国、德国、俄国(1917年前)都经历了崛起的过程。请回答下列问题:

①英国崛起的诸多因素中,关键因素在于它率先完成了政治制度的创新与经济领域的变革,请指出其表现形式及实现途径。(5分)

②普法战争后,德国走上崛起之路。指出德国崛起的重要前提及其实现方式,并概括推动德国崛起的主要内外因素。(4分)

③19世纪60年代起,俄国也开始崛起。请问崛起过程中俄国在内外政策方面采取了哪些举措?(2分)

④分析英国、德国、俄国崛起道路的共同之处,并就中国的繁荣富强之路谈谈你的看法。(5分)

近代中国和现代中国分别有一次影响深远的思想解放运动,它们分别推动了中国革命和建设事业的发展。阅读下列材料,按要求回答问题:

这场讨论打破了长期以来个人崇拜、教条主义的枷锁对全党的束缚,是五四运动以来又一次具有深远意义的思想解放运动,它对于正确地坚持毛泽东思想,对于端正党的思想路线,推动社会主义的现代化建设,发挥了直接的促进作用和影响,为中共十一届三中全会的召开奠定了思想基础。

——新华网《关于真理标准问题的讨论》

(1)五四运动时期的思想解放运动指的是什么?内容有哪些?

(2)关于真理标准问题的讨论是一次具有深远意义的思想解放运动。这场讨论如何解放了人们的思想?

我国封建时代的选官和用人制度,一方面,要与当时社会经济政治力量的发展现状相适应;另一方面,又要为君主专制和中央集权的巩固和发展服务。用人制度是否得当,关系到封建王朝的兴衰。依据所学知识,回答以下有关历代选官用人制度的问题:

(1)汉、唐分别推行什么选官制度?这两朝在选官程度上有何不同?反映了什么实质问题?

(2)汉、唐在选官标准上先后发生了哪些变化?

(3)请根据材料并结合所学知识分析造成选官标准变化的原因。

南宋郑樵曾在《通志》中说:“置图于右,置书于左,索象于图,索理于书。”教科书中图示、图片、图表,往往是学习历史、加深对文字内容理解的最好工具。

阅读下列材料,回答相关问题:

材料一据《江淮论坛》1982年第2期资料记载:

| 时期 |

全国人口(丁) |

官员 |

官民之比 |

| 西汉 |

5959万 |

7500人 |

1:7945 |

| 唐高宗时 |

5238万 |

13465人 |

1:3927 |

| 元成帝时 |

5816万 |

22500人 |

1:2613 |

| 清康熙时 |

2459万 |

27000人 |

1:911 |

(1)根据以上材料,概括其所反映的社会历史现象。指出产生上述历史现象的根本原因及其历史教训。

材料二

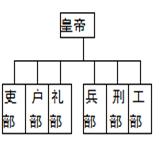

图一唐朝中央机构图二明朝中央机构图三清朝军机处内景

(2)图1体现的中国古朝王朝政治制度的基本特征是什么?与图1相比,图2反映的政治制度发生变化的主要原因是什么?图3中军机处的设置反映了中国封建社会的什么政治特点?综合上述图示,说明中国古朝政治制度演变的趋势。

阅读下列材料:

1776年7月4日通过的《独立宣言》宣告了美国的独立。宣言中说:我们认为这一真理是不言自明的:人人生而平等,并由造物主赋予了某些不可转让的权利,其中包括生命、自由和追求幸福的权利,才在人们当中设立政府,而政府的合法权力来自于被统治者的同意。无论什么形式的政府,如若无视这个目的,则人民就有权改变和废止它,并建立新的政府。新的政府当建立在最能保障人民的安全与幸福的原则之上,并应按照符合这种原则的形式组织它的权力机关。马克思将《独立宣言》称为人类历史上的“第一个人权宣言”。

请完成:

(1)结合材料分析,英国在北美的统治是否“合法”?具体说明理由。

(2)文中“政府的合法权力”指什么?独立后,美国“政府的合法权力”是如何体现的?

(3)在独立后的一个世纪中,美国政府是否保障了“人人生而平等”?为什么?

(4)《独立宣言》中所提出的基本原则,对于美国成为现代国家具有怎样的意义?

英国资产阶级革命前夕,议会同国王的矛盾斗争主要表现在哪些方面?请概述英国议会在资产阶级革命中的作用。