1992年邓小平在南方谈话中,在回答社会主义能不能搞市场经济时,明确提出了社会主义本质的著名论断:“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”这是邓小平对社会主义本质这一重大问题所做的总结性的理论概栝。

请回答:

(1)结合二战之前的典型史实,说明“计划和市场都是经济手段”的论断。(4分)

(2)新中国在过渡时期是如何“消灭剥削,消除两极分化”的?(4分)

(3)我国在十一届三中全会后,是如何“解放生产力,发展生产力”的?(6分)

(12分)从1978年到2008年,中国改革开放已经走过30年。中国改革开放30年所取得的辉煌成就奏响了中华民族伟大复兴的序曲。阅读下列相关资料,并回答问题。

材料一社会主义基本制度确立以后,还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起充满生机和活力的社会主义经济体制,促进生产力的发展,这是改革,所以改革也是解放生产力。

——1992年春天邓小平南巡讲话

(1)在改革解放生产力过程中,邓小平是怎样引导中国的经济体制改革逐步深入的?(2分)

材料二近代以来世界历史上先后出现了西方资本主义工业化模式和苏联社会主义工业化模式。“经济全球化的大潮已经席卷世界……中国也融入其中,在世界各国的产品进入中国市场的同时,物美价廉的中国产品也通过和平、合法的方式走向全世界,在改善中国人民生活的同时,也造福了世界人民。”

——查雯《中国要走自己的发展之路》

(2)西方和苏联两种工业化模式各是如何解决工业化过程中所需的资金、原料等问题的?(2分)

(3)当时中国走上了一条新型工业化道路。与前两种工业化相比,当时中国工业化的国际环境怎样?(2分)在这样的国际环境中,为加快建设工业化国家,中国采取了哪些应对措施?(4分)

(4)有专家指出,过去30年改革开放的过程,也是解放思想的过程。30年改革的每一步都是以解放思想为先导,没有解放思想就没有今天。过去30年间,中国特色社会主义建设取得了哪些伟大理论成果?(2分)

阅读材料,回答下列问题:

材料一 19世纪50年代即便是经世派的林则徐、龚自珍等士大夫在书写西方国家的名称时,一般是加兽字偏旁或加口字偏旁以示鄙夷,但60、70年代后,这种写法已很少出现,而且“夷”字使用的频率也逐步减少,与英国订立的《天津条约》甚至规定,官方文件中禁止使用“夷”字。第一次鸦片战争后,魏源就认为西方人与中国人本质上是一样的,西方人有知识、讲礼貌,正直,不应该称之为蛮夷。……与西方有关的事务在60年代之前一般称“夷务”,但此后则由“洋务”、“西学”之类的褒义型概念替换了,这虽然有列强武力逼凌的因素,其中也透露出晚清对外观念和意识的转变。

——摘自齐廉允《 “大国意识”与“世界意识”的错位—中国传统外交观考察 》

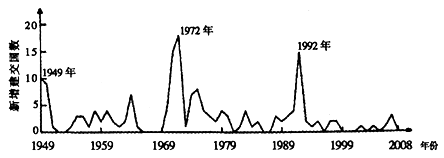

材料二 1949—2008年中国与外国建交状况曲线图

材料三包容可以说是人类文明进步的标志。早在中国古代就有思想家明确地提出“和而不同”、“和为贵”的理念。……中国是一个负责任的大国,主张国家间应相互尊重、平等相待、和平共处,坚持联合国宪章和国际关系基本准则,倡导通过和平方式和外交渠道解决分歧与争端,反对诉诸武力和干涉别国内政。

——李克强在英国智库的演讲《共建包容发展的美好世界 》

(1)根据材料一指出晚清对外观念和意识发生了怎样的转变?结合所学知识,分析转变的主要原因

(2)根据材料二、三,并结合所学知识说明1949年以来中国是如何以包容姿态融入世界的。

(3)综合上述材料,谈谈你对“大国意识”与“世界意识”关系的认识。

阅读材料,回答下列问题:

材料一(陆上)丝绸之路在唐朝进入了全盛时期。唐朝的西部疆域超过了汉朝,设置安西四镇,驻兵防守,由安西都护府管辖;以后又分置北庭都护府,统辖西域各地,为丝绸之路的畅通提供了有力的保障。高宗至玄宗时期,从事国际商贸的粟特人,长期操纵着丝绸之路的转运贸易。他们不仅在经济交流而且在文化交流中都起着重要作用,袄教、摩尼教以及中亚音乐舞蹈与历史传入中原,中原丝绸、造纸术也传入西方。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料二西班牙与中国的贸易以菲律宾为中转而进行。万历四年(1576年),西班牙完全控制菲律宾,中菲间的贸易迅速升温。福建、广东海商“将中土丝、绵、缎布、磁、铁贵货到彼番国,不卖货物,止卖金银”。面对汹涌而来的中国商品,西班牙人只能从殖民地墨西哥调运白银来交换,然后西班牙将中国商品运往南美。为维持这样一种中国货物-墨西哥白银-菲律宾的物流关系,他们不得不加快墨西哥白银的开采与多条菲律宾海上航道的开辟。其中最重要的是墨西哥西海岸Acapulco港,横越太平洋至菲律宾的航线。

——摘编自杨天明《明末清初外国银元内流问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐朝陆上丝绸之路进入全盛时期的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述“中国货物-墨西哥白银-菲律宾的物流关系”形成的历史背景。

阅读材料,回答下列问题:

材料一

材料二政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三英国是一个稳重的民族,它注重实际而不耽于空想,长于宽容而不爱走极端,在世界历史的长剧中,属于英国的惊心动魄的场面着实不多见。但正是这个不爱走极端的稳重的民族为现代世界(至少是西方世界)奠定了好几块基石。

——钱乘旦、陈晓律《在传统与变革之间———英国文化模式溯源》

请回答:

(1)比较材料一中的图1和图2,提取两幅图所反映出的历史变迁的信息。

(2)结合古代中国政治制度演变的史实,对材料二中的“变动”与“不变”的内涵加以解读。

(3)根据材料三和所学知识,指出英国为现代世界奠定“基石”的主要表现。

阅读材料,结合所学知识,回答问题:

材料一对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。……英国兵轮鼓浪而来,由沿海入长江,撞倒了堡垒一壁。……结果是“华夷抗礼静海寺,俨然白犬丹鸡盟”,随后,“夷人中流鼓掌去,三月长江断行旅”。鸦片战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方对古老东方的胜利。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

请回答:

(1)依据材料一概括指出导致中国在鸦片战争中失败的根本原因是什么?结合所学知识说明为什么“对于中国人来说,这场战争是一块界碑。”?

材料二(中国)不是一个独立的民主的国家,而是一个半殖民地半封建社会的国家,在内部没有民主制度,而受封建制度压迫,在外部没有民族独立,而受帝国主义压迫……在这里,共产党的任务,基本的不是经过长期的合法斗争以进入起义和战争,也不是先占领城市后取乡村,而是走相反的道路。

——毛泽东

请回答:

(2)结合所学知识,指出材料二中“相反的道路”是一条怎样的道路?中国走这样一条道路最终取得了怎样的成果?

材料三从l840年到l949年,中国的现代化是屡遭挫折的、扭曲的、失败的、屡次失去发展机遇的。……中国面临的首要任务是如何避免或减轻外国帝国主义的侵略或者反抗外敌入侵,是改革国家政治,使国家民主化……

——张海鹏《现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程》

请回答:

(3)根据材料三,结合所学知识指出,近代中国的现代化“屡遭挫折”,难以获得发展机遇的主要原因是什么?近代先进的中国人为了“使国家民主化”做出了哪些努力?