阅读下列材料

穆罕默德。阿里为了彻底消灭马木路克势力,于1811年3月1日以任命他儿子出征为名,邀请马木路克头目参加在撒拉丁堡举行的任命仪式。当这些头目进入城堡后,穆罕默德·阿里便下令关闭城门,将他们一网打尽,统统都杀了。这就是埃及历史上著名的撒拉丁堡大屠杀事件。

回答:

(1)结合所学知识分析阿里上台后是如何逐步削弱和打击马木路克的?

(2)这一做法的结果如何?

(10分) [地理——自然灾害与防治]

下图示意我国部分地区冷冻灾害发生频次分布,读图回答问题。

(1)指出冷冻灾害对农业生产的影响,并分析图中P区域冷冻灾害高发的原因。

(2)简述该区域农业生产预防冷冻灾害可采取的主要措施。

【地理----旅游地理】

位于亚热带季风区的某海岛是著名国际旅游目的地。岛上常住人口密集,大部分消费品需依靠岛外补给,国际交通依靠航空,游客多需提前预定行程。下图为该岛旅游景观分布示意图。读图回答问题。

(1)某国际旅游团到该岛进行一日游,在线路一和线路二中选择了线路一。运用旅游地理知识.分折线路一的优势。(6分)

(2)指出制约该岛旅游资源进一步开发的不利条件。(4分)

【地理-环境保护】

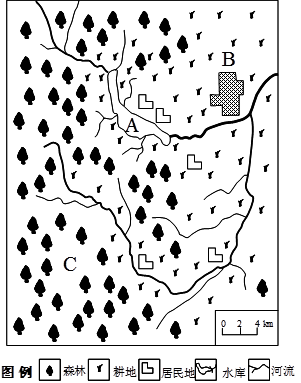

下图为我国区域示意图。A为水库,是B城市的唯一水源,C处为山地。读图回答问题

(1)应采取什么措施来保护B城市的水源?

(2)某企业拟在C处山坡上开辟采石场,指出其可能对该处造成的生态破坏。

图a为北非简略,图b为甲、乙两地气温和降水统计图。读图回答问题。

图a

图b

分析甲、乙两地气温和降水的差异,并从气压带、风带的移动规律分析产生上述差异的原因。

阅读图文资料,完成下列各题。

下图所示国家西部是集约式绿洲农业区,是该国重要的农业区,中部是山岳地带,属传统农业区,东部为林地农业区。

(1)简述该国的地理位置及地形特征。

(2)简述西部灌溉区农业发展的限制性因素及解决措施。

(3)分析西部灌溉区成为该国重要农业区的条件。