阅读下列材料

1862年,高杉晋作乘千岁丸号船到达上海,亲眼看到中国沦为半殖民地的惨状,认为“中国人没有控制上海的统治权,欧美人是事实上的统治者。”他指出中国衰弱的原因:“乃在于其不识防御外夷于外海之道”。证据为,彼不造能闯过万里波涛之军舰,也不造能防敌于数十里之外的大炮,彼国志士所译之《海国图志》等亦均绝版,徒然提倡固陋之说。因循苟且,空度岁月,……故由此而至于衰微也”。他认为日本只有坚决反对侵略才能避免陷于“清国之覆辙”。这就加强了他要为日本民族独立斗争的决心。他于1862年8月归国,立即成长为长州攘夷派的急先锋。

——《明治维新》

请回答:

(1)材料中所提到的《海国图志》作者是谁?书中主要阐发了什么思想?

(2)他“亲眼看到中国沦为半殖民地的惨状”,是否属实?运用所学知识论证。

(3)他去中国的时候,中国国内正在开始一场什么自救运动?具体有哪些措施?

(4)试比较1862年中日两国有哪些共同的“内忧外患”。

(5)依据所学知识,你认为高杉晋作的说法有没有道理?

【选修——近代社会的民主思想与实践】阅读下列材料,回答问题。

材料一直接民权思想是孙中山民权主义思想的核心内容……孙中山10至12岁期间,在村塾读书,接受了系统的儒学教育,儒家思想中的“民为贵,社傻次之,君为轻”的政治观念,“天视自我民视,天听自我民听”,“民为邦本”的思想言论,使孙中山认为“两千多年前的孔子、孟子,便主张民权’ ……他认为清朝专制主义 “茶毒苍生”,“暴过虎狼”,无论国事民事,“百姓均无发言权或与闻权” ……孙中山认为“卢梭提倡民权的始意,更是政治上千古的大功劳。”……经过仔细的考察,孙中山指出:“代议制度下,有权者仍为少数人,”而普通人民手里”却没有可能掌握政权……因此,“法美等国之采用代议政体,不得谓真民权”,“外国的民权办法,不能做我们的标准,不足为我们的的导师。”

材料二从理论上讲,人民亲自行使权力应当胜于把权力委托给别人。但是,孙中山的直接民权存在着诸多问题。……孙中山一方面主张直接民权,让人民直接参与管理政府,另一方面又把人民看作庸愚无知的“阿斗”,本身就自相矛盾。人民是不知不觉者,认识水平极为低劣,怎么会具备行使直接民权的政治素质? ……

——《关于孙中山直接民权思想之探析》

回答:

(1)根据材料一,分析孙中山提出直接民权思想的基础。

(2)根据材料二,结合所学知识,分析孙中山的直接民权思想难以实现的原因。综合上述材料,谈谈对孙中山直接民权思想的认识。

【选修——历史上重大改革回眸】孝文帝整体上顺应了北魏社会发展的客观要求,取得了巨大的成就。但也有学者认为随着时间的推移,其消极后果逐渐凸显。阅读下列材料,回答问题:

材料一保守的贵族及官员不主张迁都,更不主张“汉化”。 “孝文知北人之不乐徙边,乃借南伐之名以胁众。” ……王夫之曾批评“自迁雒以来……糜天下于无实之文,自诧升平之象,强宗大族,以侈相尚,而上莫之惩,于是而精悍之气销矣,朴固之风斩矣。内无可用之禁兵,外无可依之州镇,部落心离,浮华气长”……

材料二因北魏首都南迁洛阳後,长期戍守北边的沃野等六镇的将卒(多为拓跋部贵族及其成员或中原强宗子弟)因待遇骤降而不满,遂于正光四年(523)爆发六镇起义,关陇、河北各族纷纷起兵响应,北魏统治濒临崩溃。……阎步克老师提供了陈寅恪先生对六镇起义性质的独到见解:“北魏晚年六镇之乱,乃塞上鲜卑族对于魏孝文帝所代表拓跋氏历代汉化政策之一大反动,……高欢、宇文泰俱承此反对汉化保存鲜卑文化之大潮流而兴起之枭杰也。”

回答:

(1)根据材料一、材料二,结合北魏孝文帝改革的改革措施,概括北魏孝文帝改革存在的问题。

(2)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对民族融合的认识。

2014年11月,亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议在北京举行。各成员领导人围绕“共建面向未来的亚太伙伴关系”主题,达成广泛共识。。阅读下列材料,回答问题:

材料一 1989年11月,亚太经济合作会议首届部长级会议在澳大利亚首都堪培拉举行。1993年改名为亚太经济合作组织,简称亚太经合组织或APEC。

……APEC的21个成员体,就地理位置来说,遍及北美、南美、东亚和大洋洲;就经济发展水平来说,既有发达的工业国家,又有发展中国家;就社会政治制度而言,既有资本主义国家,又有社会主义国家;就宗教信仰而言,既有基督教国家,又有佛教国家;就文化而言,既有西方文化,又有东方文化……APEC是一个区域性的官方经济论坛,在此合作模式下,不存在超越成员体主权的组织机构,成员体自然也无需向有关机构进行主权让渡……采取开放的政策,不仅可以最大限度地发挥区域内贸易长处,同时也可以避免对区域外的歧视政策而缩小区域外的经济利益……APEC成立之初就决定了其决策程序的软约束力,是一种非制度化的安排。不具有硬性条件,只能在自愿经济合作的前提下,以公开对话为基础……

——百度百科《亚太经合组织》

材料二 1991年,中国和中国台北、香港成为APEC成员。

……中国对外贸易的大约70%、吸引外国直接投资的70%以上来自APEC成员……10年来,我国在电信、交通、能源、人力资源开发、环保和科技、海洋资源保护等领域,充分利用了APEC的信息和技术。……通过参加APEC的活动,中国可以进一步积极发展同亚太各国的友好合作关系,建立起联系和信任机制,对于促进中国与亚太国家的关系大有好处。中国也希望通过APEC的活动提出和倡导自己的主张,发挥自己的影响……美、日等大国都在APEC之中,APEC是中国开展多边外交的重要场所,也是向全球展示中国改革开放形象的国际舞台。

材料三中国是世界上最大的发展中国家。它人口众多、市场广阔,和亚太地区有着较为广泛的经济联系,自身经济又保持着持续、高速的增长……80年代末90年代初期,正是亚太地区产业结构重组进一步展开之际……国际社会特别是亚太地区主要经济体密切注视中国经济的转型,希望加入这一转型过程,从中获得经济利益。……1997年亚洲金融危机期间,中国政府向世界承诺,保持人民币不贬值,并采取一系列积极措施和政策,为制止危机蔓延和亚洲经济的重新发展作出了重大贡献。

——《亚太经合组织与中国的关系》

回答:

(1)结合所学知识,分析亚太经合组织成立的背景。根据材料一,概括亚太经合组织的特点。

(2)根据材料二、材料三并结合所学知识,分析中国加入亚太经合组织的意义。

(3)综合上述材料,概括中国与亚太经合组织的关系。

分新中国成立以后,中国共产党致力于政治制度的建设,为民族复兴提供了坚实的保障。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一辛亥革命开创的民主政治迄今为止仍是中国人民努力追求的目标…… “目前中国正在进行当代最伟大的社会实践……中国定将实现一种特殊的民主,这种民主将考虑到这个大国的社会、文化和经济特点。这种亚洲‘社会主义民主’所涉及的是史无前例地继续思考‘孔子的公共伦理’,不是抽象的复制西方资产阶级民主。”

(1)材料中说的“特殊民主”在新中国成立初期是如何体现的?

材料二 2004年2月24日《香港商报》发表社评:“……香港回归祖国6年多以来的实践证明,‘一国两制’正是确保本港经济持续发展,社会繁荣稳定的根本性制度保障。”

——新华网

材料三 江泽民同志在十四届五中全会中明确指出:“我们国家大、人口多,情况复杂,各地经济发展不平衡。赋予地方必要权力,让地方有更多的因地制宜的灵活性,发挥地方发展经济的积极性和创造性,有利于增强整个经济的生机和活力。”

——唯实《中国共产党关于处理中央与地方关系的理论和实践》

(2)依据材料二、材料三,归纳新中国成立后为维护国家统一和安定采取的主要措施。结合所学知识,概述改革开放以来我国基层民主政治建设取得了哪些重大成就?(6分)

(3)纵观中外政治文明的历史,你对人类政治文明的发展有何看法?

解读和运用材料解决问题,是历史学习的重要方法之一。根据所学知识,回答问题。

材料一 他(美国驻莫斯科大使馆参赞乔治·凯南)在1946年初就写道: “想和俄国人共同统治德国,只能是痴心妄想。同样痴心妄想的,是认为俄国人会和我们一起在一个美好的日子里礼貌地撤出,然后在这个真空中产生一个健康又和平,稳定又友善的德国出来。我们没有其他选择,只能在我们的德国部分建立一种独立的形式,让它具备足够的满足,足够的安全和足够的优势,不受制于来自东方的威胁……宁肯要一个分裂的德国,至少让其西部成为对付极权主义势力的缓冲器,也不要一个势力范围直达北海的统一的德国。”

材料二 苏联对美国的评价是,美国企图把德国和欧洲拉进资本主义阵营,成为它的卫星国。在反对希特勒德国的战争中形成的“不自然的联盟”业已烟消云散,东西方的冲突从此开始。……作为对立物,斯大林创立了“两大阵营理论”:一方面是自由的社会主义国家,另一方面是资本主义帝国主义国家。社会主义朝着一个公平社会的和平发展和它的壮大,旨在制止美帝国主义的侵略政策。

——以上均摘自《一口气读完世界历史》

(1)阅读上述引自《一口气读完世界历史》的材料,结合史实说明材料一对美国外交政策产生的具体影响。根据材料二说明苏联采取与美国对峙政策的主要原因。两国形成如此外交对立的根本原因是什么?(7分)

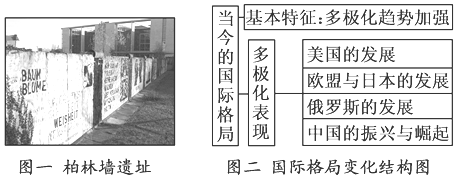

(2)阅读下列图片材料,分别简述图一和图二反映的主要历史现象。

(3)综合上述材料,简述二战后国际格局演变的主要线索。(4分)