我国著名史学家翦伯赞曾评论道:“内容思想之博大精深,录事之求实考信,通古今之变,兼收并蓄,拾遗补缺,而成为学史、研史者不可不读之书;叉以其考评前世之兴衰得失,通鉴于后人,有资于治国,而成为领导国家者不可不读之书,普通大众不可不读之书。”这“书”指的是

| A.《史记》 | B.《资治通鉴》 | C.《儒林外史》 | D.《四库全书》 |

1922年创刊的《今日》曾刊发了大量关于马克思主义的译著文章,对早期马克思主义在中国的传播产生了较大的影响。但该刊的主办者却曾反对中共二大制定的民主革命纲领,坚持认为中共放弃社会主义革命而从事民主主义革命,是对马克思主义的“变节”。这说明

| A.将马克思与中国实际相结合任重道远 | B.实现马克思主义中国化的必要性 |

| C.中共民主革命纲领违背了马克思主义 | D.当时存在着大量伪马克思主义者 |

1919年,上海各界人民积极参加爱国运动,上海“大世界”跑马场中的生意也随之萧条,有人在其大门上帖了副对联:“正应筹策补亡羊,哪有心思看跑马。”其中“亡羊”喻指

| A.帝国主义强迫中国签订《辛丑条约》 | B.辛亥革命的果实被袁世凯窃取 |

| C.中国在巴黎和会上外交失败 | D.日本强迫袁世凯政府接受“二十一条” |

俄国十月革命爆发后,中国的报纸对革命进程一直非常关注。但最初多持“乱事”、“乱党”等否定立场,但1918年5月后却又逐渐转变为称俄国为“民主友邦”等肯定和赞美的态度。导致中国报纸立场变化因素包括

①孙中山“三大政策”的确立②国人对十月革命认识的深入

③早期共产主义者的贡献④国人对中国革命道路的反思

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

“民国成立后,国家自国家,社会自社会。”说的是辛亥革命未能根本改造传统社会,但辛亥革命对社会的发展起了积极的促进作用,以下体现“促进”作用的是

| A.清新了当时的一些社会风气 | B.民主共和思想被普遍接受 |

| C.使国体、政体发生了变更 | D.使民族资产阶级从此掌握了近代化的领导权 |

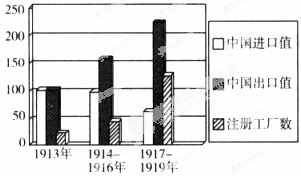

下图反映了20世纪初中国经济的发展状况,下列解读正确的是

①列强开始转为以资本输出为主②民族企业发展迅速

③民国政府倡导使用国货④清政府放宽了对民间设厂的限制

| A.②③ | B.①② | C.③④ | D.①③ |