阅读下列材料:

材料一:一些学者把科学进入工业作为现代工业的显著特征。这一说明自有道理,但仍有许多人不敢苟同。在18世纪现代工业初期,科学知识本身很贫乏,不能直接用于工业过程。事实上,到了19世纪后半期,随着化学和电子科学的繁荣,科学理论才为新的方法和新工业提供了基础。不管怎样,早在19世纪末期,科学的方法——尤其是观察和实验——已被付诸实践(都不是成功的),这一点毋庸置疑。这些进步并非皆归功于专业技术人员。事实上,在18世纪和19世纪早期,科技进步的最明显特征之一就是,发明者中大部分是天才的修补工、自觉的机修工和工程师以及其他自学成才者。许多事例表明,“实验方法”一词太正式和确定,不能准确描绘这一时期的科学和技术研究,“反复实验法”也许更恰当。

——R.卡梅伦《世界经济史》

材料二:1870年至1900年间,科学与技术的关系,比以前任何时期都密切得多。19世纪最后30年间,几乎没有什么工业部门未曾受到科学新发现的影响,虽然这不是说传统的,来自经验的方法大部分或甚至全盘都被抛弃了。经验主义在许多工业中仍然占统治地位,有些工业时至今日依然如此。但是,自1870年以后,我们可以清楚地看到20世纪科学工业的开端。新兴工业,诸如电气工业等这些完全是科学发现中首创的工业,其面貌的改变当然要比那些早已建立的工业显著得多;在这些早已建立的工业中,科学的应用只是在很大程度上改进旧的生产方法,而不是建立崭新的生产方法。

——F.H.欣斯利主编《新编剑桥世界近代史》第11卷

请完成:

(1)说明科学技术对第一次工业革命的影响,并分析其原因。

(2)说明科学技术和科学发现对第二次工业革命的影响。

(3)通过这一组历史评论和问题,你对科学技术在社会发展中的作用有什么认识?

【中外历史人物评说】

材料一 一种道德的,乃至具备宗教唯纬度的社会运动。他所追求的不是以恶对抗恶,亦非以善对抗恶——在甘地看来,过激的“对抗”本身就不是善的——而是以善消融、驯化恶。

——羽戈《“非暴力”何以“不合作”》

材料二 (当1939年纳粹的狼烟已经在世界燃起的时候,甘地曾在9月间致函希特勒,信中说:)事关重大,我必须向您呼吁。我完全清楚,您是世界上惟一有能力阻止一场毁灭人性的战争的人。为了一个看起来似乎非常有价值的目标,难道必须真的付出这种代价吗?难道您不愿倾听一个经过深思熟虑曾经成功地避免了战争的人的和平呼声吗?

——瓦尔特•莱佛《印度与德国人》

请回答:

(1)根据材料一,概括甘地在印度解放斗争中的思想精髓是什么?在这一思想精髓的指引下,甘地领导了哪一政治运动?结果如何?

(2)根据材料二,指出甘地向希特勒发出了怎样的呼吁?结果如何?对甘地的这一行为,你是如何评价的。

【20世纪的战争与和平】阅读下列材料,回答问题。

材料一威尔逊1916年5月16日致信豪斯:“假如我们提出和平建议,它将遵循下列条件:……2)一个普遍的联盟,宗旨是维护海上自由和防止任何因为A)违背条约的或B)没有警告及全面要求而开始的战争,——这是一个对领土完整和政治独立的实质性的保证。”

——查尔斯·西摩编:《豪斯上校秘录》第二卷《从中立到参战,1915—1917》伦敦

材料二 1941年8月,罗斯福指出:“将来有重建国联那种组织的可能性,但为时尚早;即使这种组织重新建立起来,处理安全问题时也无法充分利用,因为像国际联盟大会这样的机构太庞杂了,在处理安全问题时众说纷纭,莫衷一是,起不了什么作用。这么大的机构可以讨论问题,适合小国家提出他们的建议,诉说冤屈,但只有大国才能承担责任,采取管理的措施。”

——转引自赵志辉《罗斯福外交思想研究》

(1)结合材料一、二,比较威尔逊与罗斯福外交思想的异同点。

(2)战后罗斯福的思想如何得到落实?

【近代民主思想与实践】

材料一霍布斯(1588——1679)倡导“社会契约论”,提出人为了生存和安全,通过契约把自己的权利转让给一个人或一群人,由这个人或这群人代理行使权利,以保障契约参加者的生命和利益。众多同意转让权利的人是被统治者,接受契约的代理权利者是统治者。主张 “一个最坏的政府也胜过没有政府”,用“利维坦”(圣经中说的一种硕大无比、骇人听闻的海兽)比喻君主专制政体的无上权威。

材料二 洛克(1632——1704)认为,国家根据契约产生,政府的职能是保卫人民的自然权利,如果政府与人民发生争执,人民是最高的审判官。他强调反抗暴政,如果统治者不能保护人民的财产,即被视为暴政,发对暴政的权利属于全体人民,也属于公民个体。反对暴政只会导致政府的解体,而不会造成国家的解散。提出在君主立宪制国家中,权利要分为立法权、行政权和对外权,分别由议会和君主行使,君主服从法律,但对议会有一定制约作用。

请回答:

⑴.根据材料,比较二人思想主张的异同点

⑵.据材料并结合相关知识,谈谈你对思想演进与社会发展之间的相互关系。

【历史上重大改革回眸】

材料一1972年的一天,中国政府接到这一邀请之后,周恩来总理亲自打电话给外贸部的领导,说现在关贸总协定已经邀请我们加入了,考虑一下,是不是要加入。……当时一种说法:关贸总协定是一个“富人俱乐部”。此外,它所宣称的原则是市场经济的原则,而且更为棘手的是,当时关贸总协定的缔约方当中,还有南非、韩国、以色列,这些都是我们的“死敌”。……就是因为这些原因,我国决定暂不加入关贸总协定,以后视情况发展再定。这一定,就是三十年。

——2010年11月18日新华网

材料二1986年7月,出于对内改革,对外开放的需要,中国正式提出关于恢复关贸总协定缔约方地位的申请。当时,中国的对外贸易迅速增加,由1978年的206亿美元增加到1986年的738.5亿美元。其中中国与关贸总协定缔约方的贸易总额占中国外贸总额的85%左右,中国迫切需要无条件的最惠国待遇和公正、公平的外贸环境。然而,恢复“关协”地位,第一阶段必须完成对中国贸易体制的审查,即看中国的经济体制是否有能力来执行关贸总协定的一套游戏规则。第一阶段谈了6年,多年从事谈判生涯的外经贸部首席谈判代表龙永图说了一句意味深长的话:为“市场经济”这4个字整整谈了6年的时间。

——2001年11月8日《中国经济时报》

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,完成中国抵制参加关贸总协定问题的表格填充。

| 影响因素 |

理由阐释 |

结 论 |

| 国际关系方面 |

||

| 经济体制方面 |

||

| 其他 |

(2)结合材料二及所学知识,归纳我国经济体制改革中,社会主义市场经济体制确立的过程,并谈谈自己的认识。

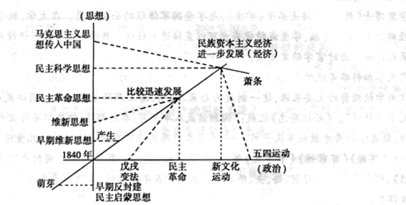

阅读材料,回答下列问题。

历史图表、图片、数据等包含着政治、经济、社会文化等多种信息。

阅读上图材料,提取两项有关中国资本主义发展及影响的信息,并结合所学知识予说明。