阅读下列材料:

材料一 中共八大为加强党的建设规定了党的民主集中制的组织原则:实行集体领导和个人负责相结合,反对个人崇拜、个人专断。毛泽东当选为党中央委员会主席,刘少奇、周恩来等为副主席,邓小平为总书记。

——摘自《中华人民共和国史》

材料二 1959年庐山会议上,彭德怀给毛泽东写了一封信,陈述了他对1958年以来“左”的错误及其教训的意见,在毛泽东左右下,政治局扩大会议把彭德怀及其赞同者张闻天等人定为反革命集团加以批判。“文革”期间,彭、张等被迫害致死。

——摘自《中华人民共和国史》

材料三中共九大党章删掉了党员的权利,取消了中央书记处和中央监察委员会机构,并规定林彪是“毛泽东同志的亲密战友和接班人”。

材料四 中共十二大党章规定:(1)设立顾问委员会、纪律检查委员会。(2)改主席制为总书记制。总书记负责召集中央政治局、政治局常委会议和主持中央书记处的工作。党章还规定竞的各级领导干部职务都不是终身制,都可以变动或解除。

请回答:

(1)八大至十二大中共中央的组织原则有何变化?彭德怀事件说明了什么问题?

(2)中共十二大的组织原则和八大本质上有何相同?有何进步?

(3)从其变化中,我们应吸取什么教训?

义和团运动期间,一位团民私自替政府拟了一份对外“和约”。“和约”虽不具法律效力,作为历史材料却真实地反映了作者的思想。内容如下:

一、各国前所索赔款,一概作废。二、各国应偿中国兵费四百兆两。三、各国兵船已在中国口者,不准驶出。四、各国租价照今加倍。五、将总署交还中国。六、康有为回国治罪。七、所有各国教堂一律充公。八、日本将台湾交还中国。九、德国将胶州交还中国。十、俄罗斯将大连交还中国。十一、所有教士各归其国,不准再来。十二、中国仍有管理高丽安南之权。十三、中国海关仍归华人办理。十四、外国使臣来中国者,照乾隆时所定之例,不许进京。十五、另赔义和拳兵费四百兆。十六、日本亦须照乾隆时例入贡。十七、华人交通西人,及不遵官场约束者,归朝廷治罪。十八、所有东西洋人与中国官场相见,须行叩头之礼。十九、外人不准在中国游历。二十、俄罗斯西伯利亚及各处铁路,均须拆毁。二十一、英国须将新安九龙交还中国。二十二、各国运来中国货物合应加倍收税。二十三、洋商船到口者,须先禀明该处守口中国官兵,方准入口。二十四、大米不准出口。二十五、凡货物运往外国者,亦须加倍收税。

请回答问题:

(1)“和约”中第十九项是针对哪个不平等条约而提出来的?

(2)作者在“和约”中提出了哪几类要求?

(3)你是如何看待这份“和约”的?

阅读下列材料:

材料一西方国家实行的代议制度,是一种间接民主的形式,其核心是经选举产生的代表组成的议会,它形式上代表民意行使国家权力。由于各国的政体不同,议会在国家政权组织体系中的地位和作用也有所不同。

材料二议会一般分为一院制和两院制。有些国家实行两院制。上院,即参议院,有的是贵族院、联邦院,产生的方式不同。英国上院议员在1999年改革前根本不经过选举,均由贵族担任。美国参议院由各州选举两名代表组成,法国的参议员由省、市议会的议员组成的选举团选举产生。下院,又称众议院、平民院、国民议会等,通常由选举的代表组成。当代西方,联邦制国家一般都实行两院制。

材料三 西方议会拥有立法权、通过国家预算权和监督权等权力。议会决议事项如法案或其他议案,均由议员共同讨论并经多数通过。由于议员的职责是具体行使议会的职权,这就要求议员必须具备相应的立法知识和能力,具有参政议政的素质和经验。过去有些西方国家在议会至上的思想支配下,赋予议会很大权力,英国曾有“议会万能”之说,认为议会“除了不能把女人变成男人和把男人变女人外,在法律上什么都能做到”。

请回答:

(1)指出19世纪英、法、美政体的不同。

(2)据材料一、二、三,简释概念“议会”。

(3)与美国相比,如何认识材料三中英国的“议会万能之说”?

(4)依据上述材料,结合所学知识简要概括资产阶级代议制度有哪些基本特点?试说明资产阶级代议制在历史发展中的进步性。

(5)导致上述复杂政体局面的因素有哪些?

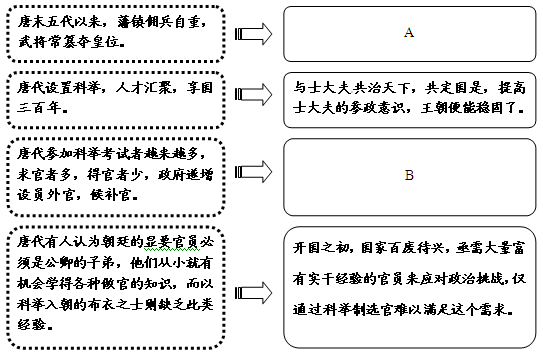

假设你是宋初的决策者,需要做出一项重要的决定——是否大力推行科举制。决策之前,你需要考虑的因素如下:

(1)请你写出应填在文本框内的A、B两处的文字。(请写在答题纸上)

(2)综合以上因素,你会做出怎样的决策?理由是什么?

【中外历史人物评说】

魏徵吸取隋朝国力强盛却仅历二代而亡的教训,结合当时民生凋敝的现实状况,抓住唐初民族关系的主要方面,提出了以偃武修文、勿劳弊中国、以道御之等为主要内容的民族思想。……魏徵在民族思想上坚持夷夏有别的观点,但总体而言,魏徵对于异族的态度,还是主张以圣人之道御之……在民族交往活动中魏徵更加重视至诚信义,维护国家形象。魏徵所认为夷夏之间的差异和界线主要还是地域种族的自然差异和文化上的差异,因而也赞成在文化上互通有无。

——摘编自郭文庭、周伟洲《论魏徵的民族思想及历史作用》

(1)据材料概括魏徵民族思想的主要内容。

(2)据材料和所学知识,分析魏徵民族思想的时代意义。

【20世纪的战争与和平】

材料《关于废弃战争作为国家政策工具的一般条约》(又称《白里安一凯洛格条约》或《巴黎条约》。1927年由法国外长A.白里安和美国国务卿弗兰克·B.凯洛格倡议,1928年8月27日由比利时、捷克斯洛伐克、法国、德国、日本、意大利、波兰、英国、澳大利亚、加拿大、印度等15个国家和地区的代表在巴黎签订,1929年7月25日生效。至1933年,共有63个国家批准或加入。条约规定:“缔约各国谴责用战争解决国际争端,并废弃以战争作为在其相互关系中实施国家政策的工具;缔约国之间一切争端或冲突,不论性质和起因如何,只能用和平方法加以解决;任何签字国如用战争手段谋求利益,即不得享受公约给予的益处。”

(1)结合所学知识分析《巴黎非战公约》签订的原因。(8分)

(2)根据材料对改条约进行评价。