明清时期,中国资本主义生产关系的发展始终存在资金短缺的困扰,官僚、商人更乐意将赚得的钱投资于土地,其主要原因除了土地收益高、可靠外还有

| A.资本主义工商业无利可图 | B.资本主义工商业风险大 |

| C.国家不鼓励投资工商业 | D.帝国主义控制了中国的工商业 |

1887年,广州市场上每包印度棉纱价格约为57两白银,而每包中国本土手工纺纱价格则高达87两白银。由此可以得出的结论是()

| A.洋货涌入不利于中国自然经济发展 | B.洋纱洋布主要在通商口岸使用 |

| C.长江流域传统织布业逐渐消失 | D.进口洋布在中国销售市场萎缩 |

1973年1月5日,国家计划委员会提交了《关于增加设备进口,扩大经济交流的请示报告》,建议在今后3—5年内从发达国家引进43亿美元的成套设备,这就是所谓的“四三方案”。这—方案推动了新中国成立以来第二次对外引进高潮的出现,不少项目都在70年代末期和80年代初期建成投产。该方案出台表明()

| A.西方爆发经济危机寻找新的市场 | B.中国开始全面进行社会主义现代化建设 |

| C.中国与西方关系有了实质性缓和 | D.中国抛弃“以阶级斗争为纲”的方针 |

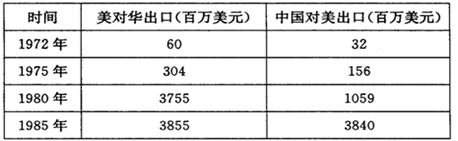

下表为《1972年至1985年中美贸易状况表》,对下表内容解读不当的是()

| A.1980年之前中美贸易总体呈现低水平增长趋势 |

| B.1980年中美贸易总额大幅增长与中美建交有关 |

| C.80年代中国实施对外开放致对美出口增长迅猛 |

| D.80年代美国经济“滞胀”致对华出口几乎无增长 |

(《中国近代民族经济发展史》一书记载:“1912年日本输华商品总值只有9 000多万两白银,1919年增至2.4亿两;美国从1913年的3 500多万两,增至1919年的1.1亿两。日本由原来在列强对中国的经济中占第六位上升到与首位的英国势均力敌;美国在华的地位也举足轻重。”以下对这段材料反映的情况理解不正确的是()

| A.美、日有效地遏制了英、法的对华侵略 |

| B.日本、美国乘一战之机扩大了对华侵略 |

| C.欧洲列强对华输出资本和商品有所减少 |

| D.列强在华的侵略实力对比发生了重大变化 |

18世纪,荷兰的曼德维尔博士在《蜜蜂的寓言》一书中讲过一个有趣的故事:一群蜜蜂为了追求豪华的生活,大肆挥霍,结果这个蜂群很快兴旺发达起来。而后来,由于这群蜜蜂改变了习惯,放弃了奢侈的生活,崇尚节俭结果却导致了整个蜜蜂生活的衰败。与之观点相似的经济理论是()

| A.重商主义 | B.重农抑商 |

| C.凯恩斯主义 | D.自由主义 |