阅读下文,完成文后各题。

李成字咸熙。其先唐之宗室,五季艰难之际,流寓于四方,避地北海,遂为营丘人。父祖以儒学吏事闻于时。家世中衰,至成犹能以儒道自业。善属文,气调不凡,而磊落有大志。因才命不偶,遂放意于诗酒之间,又寓兴于画,精妙,初非求售,唯以自娱于其间耳。

故所画山林、薮泽、平远、险易、萦带、曲折、飞流、危栈、断桥、绝涧、水石、风雨、晦明、烟云、雪雾之状,一皆吐其胸中而写之笔下。如孟郊之鸣于诗,张颠之狂于草,无适而非此也。笔力因是大进。于是凡称山水者,必以成为古今第一,至不名而曰李营丘焉。然虽画家号为善褒贬者,无不敛衽①以推之。尝有显人孙氏知成善画得名,故贻书招之。成得书且愤且叹曰:“自古四民不相杂处,吾本儒生,虽游心艺事,然适意而已,奈何使人羁致入戚里宾馆,研吮丹粉而与画史冗人同列乎?此戴逵之所以碎琴也。”却其使不应。孙忿之,阴以贿厚赂营丘之仕相知者,冀其宛转以术取之也。不逾时而果得数图以归。未几成随郡计赴春官较艺,而孙氏卑辞厚礼复招之,既不获已,至孙馆,成乃见前之画,张于谒舍中。成作色振衣而去。其后王公贵戚,皆驰书致币恳请者不绝于道,而成漫不省也。

晚年好游江湖间,终于淮阳逆旅。子觉以经术知名,践历馆阁。孙宥尝为天章阁待制,出金帛以购成之所画甚多,悉归而藏之。自成殁后名益著,其画益难得,故学成者皆摹仿成所画峰峦泉石,至于刻画图记名字等,庶几乱真,可以欺世,然不到处,终为识者辨之。第名之不可掩而使人慕之如是,信公议所同焉。或云又兼善画龙水,亦奇绝也。但所长在于山水之间,故不称云。 (选自《宣和画谱》,有删改)

注释:①衽:衣服前下摆。

对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是 ( )

| A.善属文,气调不凡属:连缀 |

| B.皆驰书致币恳请者不绝于道驰:奔走 |

| C.奈何使人羁致入戚里宾馆羁:束缚 |

| D.第名之不可掩而使人慕之如是第:只是 |

下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一项是 ( )

| A.父祖以儒学吏事闻于时敛赀财以送其行 |

| B.一皆吐其胸中而写之笔下去今之墓而葬焉,其为时十有一月耳 |

| C.终于淮阳逆旅故燕王欲结于君 |

| D.然不到处,终为识者辨之父母之爱子,则为之计深远 |

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 ( )

| A.李成本是唐朝皇族后代,家道中落,还能以儒家道德自守,文章写得不同凡响,磊落有大志,不屑于结交权贵,才纵情于诗酒和画画之中。 |

| B.李成画山水如同唐诗人孟郊鸣唱于诗歌,像书法家张旭颠倒狂放纵飘逸于狂草。在当时凡谈论山水画的人,都必定以李成为古今第一人。 |

| C.李成以善画得名,当时的王公贵戚很多都想用高价购买他的画,但他却认为自己画画是为了个人身心自娱,不是用来赚钱谋利,所以不理会他们求购的恳请。 |

| D.李成死后,他的画更加难得,有些人摹仿他的画几乎达到了乱真的程度,甚至可以蒙蔽世人,这从侧面也说明了人们对他画的爱慕和认同。 |

阅读下面的文言文,完成后面题目。

于仲文,字次武,髫龀就学,耽阅不倦。及长,倜傥有大志,气调英拔。起家为赵王属,寻迁安固太守。

高祖为丞相,尉迥作乱,遣将檀让收河南之地。复使人诱致仲文,仲文拒之。迥怒其不同己,遣仪同宇文威攻之。仲文迎击,大破威众,斩首五百余级。以功授开府。迥又遣其将宇文胄渡石济,宇文威、邹绍自白马,二道俱进,复攻仲文。仲文自度不能支,弃妻子,将六十余骑,开城西门,溃围而遁。为贼所追,且战且行,所从骑战死者十七八。仲文仅而获免,达于京师。迥于是屠其三子一女。高祖见之,引入卧内,为之下泣。进位大将军,领河南道行军总管。给以鼓吹,驰传诣洛阳发兵,以讨檀让。仲文军次蓼堤,去梁郡七里,让拥众数万,仲文以羸师挑战。让悉众来拒,仲文伪北,让军颇骄。于是遣精兵左右翼击之,大败让军。檀让以余众屯城武,别将高士儒以万人屯永昌。仲文诈移书州县曰:“大将军至,可多积粟。”让谓仲文未能卒至,方槌牛享士。仲文知其怠,选精骑袭之,一日便至,遂拔城武。迥将席毗罗,众十万,屯于沛县,将攻徐州。其妻子在金乡。仲文遣人诈为毗罗使者,谓金乡城主徐善净曰:“檀让明日午时到金乡,将宣蜀公令,赏赐将士。”金乡人谓为信然,皆喜。仲文简精兵,伪建迥旗帜,倍道而进。善净望见仲文军且至,以为檀让,乃出迎谒。仲文执之,遂取金乡。毗罗恃众来薄官军,仲文背城结阵,去军数里,设伏于麻田中。两阵才合,伏兵发,俱曳柴鼓噪,尘埃张天。毗罗军大溃,仲文乘之,贼皆投洙水而死,为之不流。获檀让,槛送京师,河南悉平。毗罗匿荥阳人家,执斩之,传首阙下。勒石纪功,树于泗上。

史臣曰:仲文博涉书记,以英略自诩,尉迥之乱,遂立功名。(《隋书·于仲文传》)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

| A.倜傥有大志,气调英拔拔:超凡 |

| B.仲文军次蓼堤,去梁郡七里次:驻扎 |

| C.让谓仲文未能卒至卒:突然 |

| D.毗罗恃众来薄官军薄:轻视 |

下列句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是()

| A.①迥怒其不同己,遣仪同宇文威攻之。②其恕乎,己所不欲,勿施于人。 |

| B.①仲文仅而获免,达于京师。②惑而不从师,其为惑也,终不解矣 |

| C.①檀让以余众屯城武。②夫夷以近,则游者众。 |

| D.①善净望见仲文军且至,以为檀让,乃出迎谒。②夜闻汉军四面楚歌,项王乃大惊。 |

以下各组句子中,全部表明于仲文“英略”的一组是( )

①复使人诱致仲文,仲文拒之。②仲文仅而获免,达于京师。

③让拥众数万,仲文以羸师挑战。④仲文诈移书州县曰:“大将军至,可多积粟。”

⑤仲文简精兵,伪建迥旗帜,倍道而进。⑥仲文乘之,贼皆投洙水而死,为之不流。

| A.①⑤⑥ | B.②④⑥ | C.①②③ | D.③④⑤ |

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(12分)

(1)为贼所追,且战且行,所从骑战死者十七八。

(2)让悉众来拒,仲文伪北,让军颇骄。

(3)毗罗军大溃,仲文乘之,贼皆投洙水而死,为之不流。

阅读下文,完成后面题目。

游凌云图记

刘大櫆

①知者乐水,仁者乐山,非山水之能娱人,而知者仁者之心常有以寓乎此也。

②南方固山水之奥区,而巴蜀峨眉尤为怪伟奇绝,昔苏子瞻浮云轩冕①,而愿得出守汉嘉,以为凌云之游②。古之杰魁之士,其纵恣徜徉而不可羁縻以事者,类如此欤!

③吾友卢君抱孙以进士令蜀之洪雅,地小而僻,政简而明,民安其俗,从容就理。于是携童幼,挈壶觞,逶迤而来,攀援以登,坐于崇岗积石之间,超然远瞩,邈然澄思,飘飘乎遗世之怀,浩浩乎如在三古之上。于时极乐。既归里闲居,延请工画事者,画《卢公载酒游凌云》也。古今人不相及矣;昔之人所尝有事者,今人未必能追步之也。乃子瞻之有志焉而未毕者,至卢君而遂能见之行事,则夫卢君之施泽于民,其亦有类于古人之为之邪?于是为之记。

[注释]①轩冕:古时大夫以上官员的车乘和冕服,借指官位爵禄。②汉嘉,蜀地名。凌云山,蜀中名山之一。作者刘大櫆和方苞、姚鼐等都是清朝“_____________”(文学流派)的代表人物。(1分)

文中与“卢君之施泽于民”相照应的语句是“____________________________”。(2分)

下列说法符合文意的一项是 ( ) (3分)

| A.知者仁者的快乐,都得之于山水并寄寓在对山水的观览中。 |

| B.作者认为理想中的士大夫应该既施泽于民,又寄情于山水。 |

| C.苏轼作为“古之杰魁之士”,只能做到钟情山水而轻于轩冕。 |

| D.卢抱孙政务之余曾畅游凌云,其友刘大櫆写此文专记其事。 |

从语言运用角度,赏析画线的句子。(3分)

________________________________________________________________作者说子瞻“有志焉而未毕”,其中“志”指什么?请根据你对苏轼的了解,对这句话作简要评析。(4分)

________________________________________________________________

阅读下文,完成后面题目。(l8分)

前赤壁赋(节选)

苏轼

①于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉。余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

②苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友糜鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

③苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能一瞬;自其不变者而观之,则物于我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。” 写出下列加点词在文中的意思

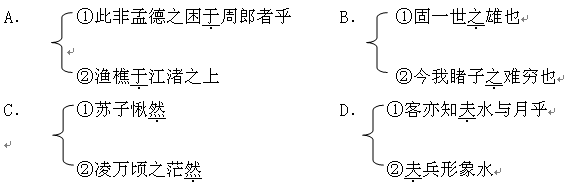

①方其破荆州②侣鱼虾而友糜鹿③而卒莫消长也下列加点词含义相同的一组是()

用现代汉语翻译下列语句

①苟非吾之所有,虽一毫而莫取。

________________________________________________________________

②是造物者之无尽藏也。

________________________________________________________________选文第②段作者借“客”之口抒发了_______________的无限感慨。第③段作者对“客”之问作出回答,以水和月为喻,由自然到人谈了_____________的大道理。

《前赤壁赋》与《念奴娇·赤壁怀古》同是作者谪居黄州时所作,同是以赤壁为题,都写赤壁景色,都缅怀和赤壁有关的历史人物,试比较其异同。

________________________________________________________________

阅读下面的文言文,完成小题。

子瞻和陶渊明诗集引

苏 辙

东坡先生谪居儋耳,置家罗浮之下,独与幼子过负担渡海。葺茅竹而居之,日淡荼芋,而华屋玉食之念不存在于胸中。平生无所嗜好,以图史为园囿,文章为鼓吹,至此亦皆罢去。独喜为诗,精深华妙,不见老人衰惫之气。

是时,辙亦迁海康,书来告曰:“古之诗人有拟古之作矣,未有追和古人者也。追和古人,则始于东坡。吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人皆莫及也。吾前后和其诗凡百数十篇,至其得意,自谓不甚愧渊明。今将集而并录之,以遗后之君子,子为我志之。然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。渊明临终,疏告俨等:‘吾少而穷苦,每以家贫,东西游走。性刚才拙,与物多忤,自量为己必贻俗患,黾勉①辞世,使汝等幼而饥寒。’渊明此语,盖实录也。吾今真有此病而不早自知,半生出仕,以犯世患,此所以深服渊明,欲以晚节师范其万一也。”

嗟夫!渊明不肯为五斗米一束带见乡里小人,而子瞻出仕三十余年,为狱吏所折困,终不能悛,以陷于大难,乃欲以桑榆之末景,自托于渊明,其谁肯信之?虽然,子瞻之仕,其出入进退,犹可考也。后之君子,其必有以处之矣。

辙少而无师,子瞻既冠而学成,先君命辙师焉。子瞻尝称辙诗有古人之风,自以为不若也。然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。其诗比杜子美、李太白为有余,遂与渊明比。辙虽驰骤从之,常出其后,其和渊明,辙继之者,亦一二焉。

绍圣四年十二月一十九日海康城南东斋引。

(《宋史艺文志》)

【注】 ①黾勉(mǐn miǎn):努力。下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

| A.是时,辙亦迁海康迁:搬家 |

| B.渊明临终,疏告俨等疏:(写)书信 |

| C.性刚才拙,与物多忤 忤:抵触,违逆 |

| D.其必有以处之矣处:立身 |

下列句子中,全都属于子瞻“独好渊明之诗”理由的一组是( )

①追和古人,则始于东坡②吾前后和其诗凡百数十篇③渊明作诗不多,然其诗质而实绮④其诗癯而实腴

⑤今将集而并录之,以遗后之君子⑥自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人皆莫及也

| A.①②③ | B.③④⑥ | C.②③④ | D.④⑤⑥ |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

| A.本文引用苏轼的话介绍他追和陶诗的情况,着重谈了他晚年谪居儋耳、深服渊明、并立志学陶的原因。 |

| B.苏辙对苏轼的上述情况略加评论,其中说到了苏轼半生为官,频遭屈辱而不知悔,议论中流露出对其兄遭遇的不平之慨。 |

| C.苏轼认为陶诗的艺术特点是“质而实绮,癯而实腴”,认为陶渊明“性刚才拙”,自己能够从中汲取经验教训。 |

| D.这篇序言引用苏轼的原话来介绍其创作动机等相关情况,这种写法有利于拉近读者与苏轼的距离,让人感到亲切可信。 |

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)辙少而无师,子瞻既冠而学成,先君命辙师焉。

译文:________________________________________________

(2)然自其斥居东坡,其学日进,沛然如川之方至。

译文:________________________________________________

课内阅读

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

| A.脱然有怀,求之靡途 靡:无,没有 |

| B.生生所资,未见其术术:经营生计的本领 |

| C.犹望一稔,当敛裳宵逝稔:事物酝酿成熟 |

| D.寻程氏妹丧于武昌寻:不久 |

下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一项是( )

| A.秦亦不以城予赵农人告余以春及 |

| B.公田之利,足以为酒悟已往之不谏 |

| C.舟已行矣,而剑不行 门虽设而常关 |

| D.会于西河外渑池将有事于西畴 |

对原文有关内容的理解和分析,下列表述不正确的一项是( )

| A.这篇序交代了写《归去来兮辞》的原因。 |

| B.作者以极其坦诚的态度说明自己之所以就任彭泽令,是为生活所迫。 |

| C.作者之所以辞职,最根本的原因是质性自然,感到官场拘束,出仕违背平生志向。 |

| D.作者在序文中还告诉我们他任官职的时间及所取得的成就。 |

把阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。

译文:________________________________________________

(2)质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。

译文:________________________________________________