抗战时期,日本疯狂掠夺中国经济,犯下了滔天罪行。但现在日本的右翼势力却歪曲事实,为其侵略辩护。

阅读下列材料:

材料一:据报道,自1986 年以来,已有5 名日本在职内阁大臣公开否认日本的侵略史实。例如1994年5 月,羽田内阁的法务大臣永野茂门在就职不到一个月便公开说“把太平洋战争定为侵略战争是错误的”,“南京事件纯属捏造”。

材料二:1995 年8 月16 日,法国《世界报》载文说:“与关心日本民主化相比更关心使日本成为其反共政策枢纽的美国人,宽恕了日本天皇和释放战犯,从而鼓励了一种集体的不负责任的态度。”

材料三:2001 年4 月3 日,日本文部科学省公布包庇右翼势力“新历史教科书编撰会”炮制的歪曲历史的初中历史教科书审定合格,引起亚洲各国及世界人民的极大愤慨。日本右翼势力粉饰侵略战争,把“战败”改为“终战”,把“侵略”改为“进入”。把太平洋战争说成“自卫”,把侵略亚洲国家说是“解放”英法殖民地等……

材料四:日本从近代起就觊觎中国钓鱼岛,但在19 世纪末甲午中日战争爆发前,日本从未对中国拥有钓鱼岛的主权提出过异议。20 世纪60 年代末,某国际组织宣布钓鱼岛附近可能蕴藏有石油和天然气资源,这使钓鱼岛除了战略价值外,又增加了重要的经济价值。从那时起,日本开始逐步实施其侵吞钓鱼岛的计划。如1996年7 月4 日,日本人在北小岛设置灯塔,随后,又在钓鱼岛竖起画有太阳旗的木牌。近年活动频频。

请回答:

1.举例驳斥日本拒不承认侵略的谬论。

2.根据材料和所学知识,分析日本对二战的认罪态度为何与德国不一样?

3.根据材料四,分析日本侵略我国钓鱼岛的政治、经济、军事目的何在?

4.材料一、三、四所反映的日本的行动,说明了什么问题?

阅读材料,回答问题。

材料一

美利坚合众国宪法第五条国会遇两院各三分之二人数认为必要时,得提出本宪法之修正案,成立全国三分之二阁议会之请求,得召集会议以提出修正案……

表:美国宪法修正案节选

--据《美国宪法修及其正案》(朱曾汶译)

(1)据材料一,结合所学知识,指出促成美国"修宪"的因素;归纳上表中美国宪法修正案的两个基本方面,并选取相关条款分别给予说明。

材料二

高三学生小颂收到外国朋友罗伯特的邮件,他想了解"中国共产党的多党合作与政治协商制度",希望小颂予以介绍。以下是小颂对相关内容的整理(部分):

①1945年4月,抗日战争暨世界反法西斯即将胜利,中共七大通过《论联合政府》的报告,建议成立包括各党派、民主团体和无党派在内的联合性质的民主政府,将中国建设成为独立、自由、民主、统一和富强的新国家。这是中国共产党对战后中国的设想。

②1948年5月,解放战争进入战略反攻阶段,中共中央发出召开新政治协商会议的"五一号召",各民主党派和无党派民主人士热烈响应。新政协筹备会两次全体会议的召开,揭开了中国共产党与各民主党派团结合作、共同为建立新中国而奋斗的历史新篇章。

③1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开。

④1954年12月,中国人民政治协商会议第二届全国委员会第一次会议召开。

(2)参照①、②,帮助小颂同学完成对③、④的整理和陈述。

(3)综合材料一、二,指出政治文明建设历程中的共同经验,并举其他相关史实证明。

阅读材料,回答问题。

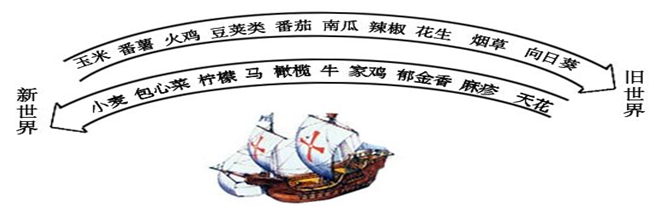

材料一

(1)结合所学知识,以"交流与联系"为主题,解读材料一。

材料二

明朝中期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯"或可得数千斤,胜五谷几倍",玉米"种一收千,其利甚大",大大缓解了"民食问题"。人们能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。粮食生产革命和人口爆炸互为因素,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区因为"老林初开,包谷不龚不获"和番薯"备荒第一物"的特性。玉米、番薯等栽种遍野,"生齿日繁"。"棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,少随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳"。

--摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

(2)据材料一、二,结合所学知识,概述美洲作物传入对明清中国的影响。

【世界文化遗产荟萃】

梁思成说,建筑活动与民族文化之动向实相牵连,互为因果。阅读下列材料:

材料一

在古代,最高等级的城市为国都,城方九里,县城通常为三里。平遥古城城方三里,正是这一"礼"制等级的完整范本。在布局上,遵循严格的"左祖右社"、"左文右武"、"上下有序"的城市礼制程式。高耸古城中央的市楼能够"揽山秀于东南,挹清流于西北"。城里的古民居是具有自足封闭色彩的典型的北方四合院,采用了与山西自然环境相契合的窑洞(砖拱顶)式建筑结构。

--摘编自曾晓华《从西安到平遥》等

材料二

徽州古村落利用天然的地理形势进行设计,通过适量采用花墙、漏窗、楼阁、天井等建筑手法,沟通内外空间。无论大小聚落,因是聚族而居,徼州古村落均以宗祠为中心来营建民宅、园林、牌坊等。民宅所建的天井,可以采光通风,无形中将天人合一的观念引入其中。民居院落相套,造就出纵深自足型家族的生存空间,形成左右对称、长幼有别、尊卑有序的住家格局。

--摘编自王星明《徼州古村落》

请回答:

(1)材料一、二的"建筑活动"都属于世界文化遗产标准中的"传统的人类居住地或使用地的杰出范例",指出各自的"范例"所在。

(2)概括上述"建筑活动"中包含的民族文化的共同特性,并援引材料予以佐证。

(3)从传承民族文化的角度,说明保护、开发此类古建筑的基本要求。

【探索历史的奥秘】

克里特文明是欧洲文明的源头,其中存在着许多未解之谜。阅读下列材料:

材料一

1900年,英国考古学家伊文斯及其同事对克里特宫殿进行考古,有了重大发现,并发掘出大量刻有字符的陶片。神话传说得到证实。可惜的是,克里特的象形文字和线形文字A还没有被破解。线形文字B于20世纪50年代被英国建筑师温特里斯和史学家柴德威克所破译。最新的科学测定年代的方法,确定了火山爆发的准确年代,这可以使人们重新考虑一些历史论断。

--摘编自纳吉《对称、非对称和迷宫》

材料二

根据我们目前对线形文字A的了解,当时人们用它在清单表格中做各种记载:记录收到的物品以及支出的物品,记录库存物品、家畜数量、土地拥有量以及人口数。王宫储藏室的支出记录包括:用于祭神仪式上的供品,分发给居民的口粮,手工艺品制作所需原材料的数量。但没有一块泥板记载了不同种类物品的兑换率,透露当时人们是否以金银作为货币进行物品交换。小集市上的交易量远远无法与王宫再分配经济制度的规模相匹敌。

--摘编自马丁《古希腊简史》

请回答:

(1)据材料一、二,指出破解克里特文明之谜所涉及到的学科。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳克里特文明的社会经济特征。

(3)据上述材料,说明进一步探索克里特文明之谜所需的条件。

【中外历史人物评说】

唐太宗论"明君"执政之"君道",为此后历代帝王所推崇。阅读下列材料:

材料

贞观元年,太宗令长孙无忌和房玄龄修定法律,并说"法者,非朕一人之法,乃天下之法","不可任情以轻重"。此后,太宗提出:"以天下之广,四海之众,千端万绪……岂得以一日万机,独断一人之虑也……岂如广任贤良,高居深视,法令严肃,谁敢为非?"

贞观二年,太宗问魏征:"何谓为明君?"魏征说:"君之所以明者,兼听也。"太宗以为然,并说"主欲知过,必藉忠臣","冀凭直言鲠议,致天下太平"。贞观期间,太宗屡屡对"一士之谔谔(直言)"表示"此言是也,当为卿改之",并赐绢帛。

贞观六年,太宗对侍臣说:"'可爱非君,可畏非民',天子者,有道则人推而为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。"

--摘编自袁行霈《中华文明史》

请回答:

(1)据材料,就"明君"执政概括唐太宗的"君道"内涵。

(2)据材料并结合所学知识,说明唐太宗"君道"产生的客观因素。

(3)以帝王政治为视角,综合评价唐太宗的"君道"。