中国现代民族工商业者的杰出代表、红色资本家—— 荣毅仁先生,因病于2005年10月在北京逝世。荣氏家族基业的变化,折射出中国近现代民族工业的发展历程。

材料一:荣毅仁的前辈荣宗敬、荣德生于1912年创办上海福新面粉厂,至1922年,荣氏家族拥有面粉厂12家,产量占全国民族面粉企业的三分之一左右。

材料二:1922年,荣氏家族企业资金周转困难,荣氏兄弟被迫将申新一厂、申新二厂抵押给日商,以极苛刻的条件借出高息款项350万日元用于周转。抗战胜利后,荣氏家族企业连遭国民政府两次敲诈,损失100多万美元。

材料三:解放前夕,荣德生坚决反对家人将申新三厂迁往台湾的主张,并协同工人一道制止搬迁行动。荣氏家族企业为新中国工业发展做出了贡献。

请回答:

(1)根据材料一,荣氏家族企业在此期间获得大发展的主要条件有哪些?

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明解放前民族资本主义发展出现这种状况的原因。

(3)新中国成立初期,国家对民族资本主义企业采取了什么政策?有何影响?

(4)根据材料三,指出到1956年,荣氏家族企业发生了什么变化?为促成变化,中国共产党的政策有何创新?

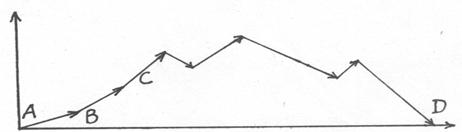

根据“民族资本主义经济发展曲线图”和所学知识,请回答以下问题。(发展概况)

1860 1895 1919 1927 19361949 1956 (年份)

(1)概括指出在A、B、D三个点上民族资本主义经济发展所处时间和阶段特征。

(2)分析图中C点处于发展最高峰的原因。请举出这一时期发展最快的两个行业。

(3)民族资本主义在B、点上对近代中国社会产生了什么重大影响?

阅读下列19世纪50年代英国历史大事简表:

年代历史事件

1850英国工业总产值占世界工业总产值的39%,贸易额占世界总量的21%。

1851 举办第一届世界博览会。

1854 参与克里米亚战争。

1856 同法国发动对华第二次鸦片战争。

1857 从英国爆发的第一次经济危机波及欧洲各国。镇压印度民族大起义。

1858撤消具有垄断性质的东印度公司,取消了几百种商品 的进口税。

的进口税。

请回答:

(1)19世纪中期,英国在世界经济中处于什么地位?为什么会处于这种地位?

(2)第一届世界博览会的举办和第一次世界经济危机的发生说明了当时世界经济发展的什么特点?

(3)英国这一时期发动第二次鸦片战争、参与克里米亚战争、镇压印度民族大起义的共同目的是什么?

阅读下列材料

材料一农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积妊,多治麻丝葛绪缪捆布,此其分事也。

--墨子

(1)据材料一概括小农经济的突出特征

材料二自耕农是封建国家直接剥削的对象。为了保证赋税、徭役的供应,封建国家历来关注这一阶层的存在。“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每一个新王朝建立时,对此尤为关注,他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农。诚然,自耕农这一阶层是很不稳定的,经常分化。

--叶显恩《明清徽州农村社会 与佃仆制》

与佃仆制》

(2)根据材料二,说明中国古代封建统治者为什么要实行扶持小农经济的政策?历代封建王朝的基本经济政策是什么?对社会经济产生什么影响 ?

?

材料三春耕夏耘,秋获冬藏,伐新樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得进暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者。

--[西汉]晁错《论贵粟疏》

(3)材料三表明在封建社会农民的实际生活情况怎样?封建社会农民要对国家承担哪些负担?

阅读材料,结合所学知识回答。

材料一克里米亚的失败对俄国的民族主义者和斯拉夫派来说,是一个严重打击。……斯拉夫派人很有信心地预言,俄国专制制度的优越性会导致一个可与1812年对拿破仑的胜利相媲美的胜利。实际上,克里米亚战争的失败暴露了旧制度的腐败和落后。……旧制度的破产导致了旧制度的变革。

——(美)斯塔夫阿诺斯《全球通史》

材料二在明治维新期间,我们发现了一个奇特的现象。……明治政府在改革过程中出现了许多看起来非常矛盾和不符合西方现代化模式的改革措施,其改革过程中融入了大量日本本身的传统和文化的因素。

——刘涛《从“万世一系”的宗教神话看日本的崛起》

请回答:

(1)依据材料一指出沙皇俄国采取的变革旧制度的措施及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明治维新在经济和政治领域采取了哪些“看起来非常矛盾和不符合西方现代化模式的改革措施”? 俄、日两国走上现代化道路的方式有何共同点?你从中能得到什么启示?

阅读材料,结合所学知识回答。

材料一熙宁改制比前两次更为彻底。首先罢诗赋,独留策论;其次新增大义,地位在策论之上。……熙宁科场改革的另一重大贡献在于王安石主持编纂、作为经义考试统一标准的《三经新义》,即《周礼》、《诗》、《书》三经义。成为科场和学官的法定教科书。

——郑师渠、吴怀淇主编《中国文化通史·两宋卷》

材料二至于介甫,以其书(《周礼》)理财者居半,受之,如青苗之类,皆稽焉。所以自释其义者,以其所创新法,尽传著新义,务塞异者之口。

——晁公武《斋读书志·新经周礼义》

请回答:

(1)根据材料一、二概括王安石变法的具体措施,并指出两则材料的侧重点有何不同。

(2)分析材料中王安石重视《周礼》的原因。