人口迁移是人类文明发展史上的一种常态,是社会变迁的最主要因素之一。认真阅读材料,完成第一部分的问答题,再根据要求写一篇历史小论文。

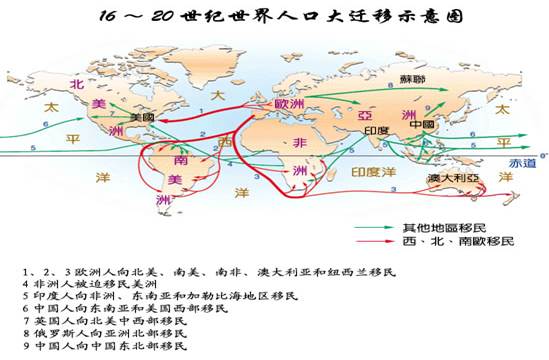

材料一:16—20世纪世界人口大迁移示意图

材料二:新航路开辟后欧洲人开始大量地迁往美洲。17世纪末殖民地人口不过25万人,到美国独立的前夕已经增加到250万人。

---------引自上海教育出版社1996年版高级中学课本《历史》(上)第57页

材料三:欧洲人到美洲后,就开始了罪恶的奴隶贸易,根据美国学者杜波依斯的估计,16世纪运入美洲的黑人为90万,17世纪为275万,18世纪为700万,19世纪为400万,共计1500万,加上在掳掠和海上运输过程中的高死亡率,奴隶贸易使非洲总共损失了大约5000-6000万人口。-----引自王觉非主编《欧洲五百年史》,高等教育出版社2000年版第15页。

材料四:明代中期以后,随着新航路的开辟,东西贸易的发展,吸引大批华人奔赴南洋。万历年间在菲律宾的华侨仅福建一省就有数万。明末清初,为逃避清兵,又有大批人漂洋过海,移居国外,康熙年间实行海禁,移民遂暂时中断。1840年的鸦片战争,中国被迫对外实行门户开放,加上国内战争、饥荒、又使沿海各省的贫苦民众以空前规模大量到海外谋生。直到1949年中华人民共和国建立的109年间,中国移居海外的人数多达1000多万,足迹遍及世界各地。-----资料来源:王恩永《人地文化》

材料五:开埠之初,包括租界在内的整个上海县的人口不足25万,居住在上海的外国人只有26名,但到1942年上海市的人口已经高达392万,外国侨民更达到15万。至1949年上海解放,全市人口又增加到554万,外国侨民也还有28000人。其中非本地籍人口有471万,占总人口的85%,即使排除临时难民的因素,迁入上海的移民及其后裔也肯定超过400万。------引自葛剑雄“创造人和—新旧上海移民的比较”,载《上海人》学林出版社2002年版第50页。

第一部分,回答下列问题(共15分)

(1)美洲的土著居民是谁?属于什么人种?

(2)历史上人口迁移的原因是复杂的,请结合材料以及所学知识说4种人口迁移的原因?并按照社会环境因素和自然环境因素对这些原因进行归类?

(3)归纳出自新航路开辟以来到第二次世界大战前世界人口迁移的主要特点?

(4)自19世纪中期以来,中国国内人口的迁移呈现什么发展趋势?其主要原因何在?

第二部分:以人口迁移与人类文明为主题,写一篇历史小论文(共24分,题目2分、观点8分、史实10分、文字表述4分,不少于800字)

注意:(1)观点明确,论述集中,不求面面俱到,不要泛泛而谈

(2)结合所给材料,联系史实,详略以说明观点为度

(3)文字通顺,条理清晰,结构合乎逻辑。

阅读材料,回答以下问题。

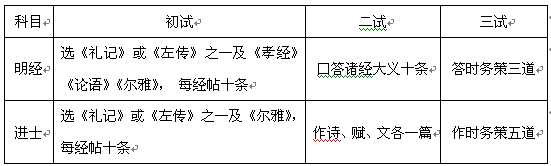

材料一唐代科举考试的主要科目及内容

——陈茂同《中国历代选官制度》

(1)据材料一 ,概括唐代科举制的特点。(8分)

材料二清代来华的西方人对科举制大为赞叹。1755年,英国《绅士杂志》在一篇关于中国的文章中提道:“写作是一个有理性的人惟一愿意接受的考试方式……所有作者一致认为,中国的行政管理水平远在其他国家之上……他们的功名头衔均非世袭……每年一度在中国的都城开科取士。”同一时期,中国著名思想家、诗人龚自珍(1792~1841年)的《己亥杂诗》“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人材”,对科举制度提出了猛烈的批评。

(2)依据材料,并结合所学知识回答,作为一项重要的人才选拔制度,科举制度为什么在西方备受推崇,而龚自珍抨击科举导致了“万马齐喑”的现实局面?

近代中国就是一部人民反抗侵略压迫、追求民族独立,反抗封建专制、追求民主进步的历史。请结合所学知识回答问题

(1)这一特点是由什么决定的?分析太平天国运动与义和团运动在上述两方面的表现

(2)新文化运动与辛亥革命在反封建专制方面侧重点有何不同?辛亥革命为追求民主进步做出了哪些贡献?

(3)五四运动与国民革命运动的共同任务是什么?分析抗日战争、解放战争取得胜利的共同原因。

阅读下列材料:

材料一 西方国家实行的代议制度,是一种间接民主的形式,其核心是经过选举产生的代表组成的议会,它形式上代表民意行使国家权力。由于各国的政体不同,议会在国家政权组织体系中的地位和作用也有所不同。

材料二 议会一般分为一院制和两院制。有些国家实行两院制。上院,即参议院,有的是贵族院、联邦院,各国上院产生的方式不同:英国上院议员在1999年改革前根本不经过选举,均由贵族担任,美国参议院由各州选举两名代表组成,法国的参议院由省、市议会的议员组成的选举团选举产生。下院,又称众议院、平民院、国民议会等,通常由选举的代表组成。当代西方,联邦制国家一般都实行两院制。

材料三 西方议会拥有立法权、通过国家预算权和监督权等权力。议会决定事项如法案或其他议案,均由议员共同讨论并经多数通过。由于议员的职责是具体行使议会的职权,这就要求议员必须具备相应的立法知识和能力,具有参政议政的素质和经验。过去,有些西方国家在议会至上的思想支配下,赋予议会很大权力,英国曾有“议会万能”之说,认为议会“除了不能把女人变成男人和把男人变成女人外,在法律上什么都能做到”。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪英、美、德三国的政体分别是什么?

(2)材料三中英国的“议会万能”之说对吗?请简要说明理由。

(3)有人认为美国的政体比英国的政体更先进。你是否赞同这种观点?请说明理由。

阅读下列材料:

史料研习、理论指导、问题研讨和社会调查是学习历史的重要方法。请运用这些方法分析近现代中国民主政治建设的发展进程。

(一)史料研习:

1912年3月,孙中山颁布了参议院制定的《中华民国临时约法》。约法按照立法、行政、司法三权分立的原则构建政治体制。……它规定国务员“辅佐临时大总统,负其责任”,即实行责任内阁制。《中华民国临时约法》是中国第一部资产阶级宪法,是近代中国民主化进程的一座丰碑。

请完成:(答案直接从文中的语句中摘录)( 3分 )

(1)文中属于原始史料的内容是什么?

(2)文中属于史料解释的内容是什么?

(3)文中属于历史评价的内容是什么?

(二)理论指导:

建立和完善民主政治是社会主义制度健康发展的重要保障。20世纪50年代中期,中共是如何开创人民民主政治新局面的?

(三)问题研讨:

“文化大革命”使国家的民主和法制被肆意践踏,全国陷入严重的政治危机和社会危机之中。请结合相关内容谈谈你对民主政治建设的看法。

外交是一个国家实力的展现,外交舞台纵横捭阖、风云变幻。近现代中国的外交历史更是跌宕起伏,几经波折,回首这段历史,令人深思。

材料一 近代中国的外交史是一部屈辱的历史。曾几何时,我们遭受着外国列强的侵犯;曾几何时,我们饱受困苦的饥荒。这是一段不堪回首的历史,这是一段令人反思的历史,弱国无外交,记住这个硬道理。

随着解放战争的胜利和中华人民共和国的成立,中国人民从此站起来了,中国的外交也揭开了新的篇章,取得了辉煌的成就。

材料二

材料三

请回答:

(1)近代史上,我国开始沦为半殖民地半封建社会和完全沦为半殖民地半封建社会与哪两场侵略战争直接相关?

(2)图一、图二反映了建国初期新中国参加的哪两次国际会议?在图二的会议上周恩来总理提出了什么方针促进会议取得圆满成功?

(3)图三反映的是中国在联合国合法席位的恢复,其意义如何?图四中的美国领导人是谁?中美及中日关系的改善有何影响?