《中华人民共和国劳动合同法》于2008年1月1日实施。在中国共产党高度重视下,《劳动合同法》的制定历时两年,共收到各方面提出的意见191849件,经全国人大常委会4次审议,充分反映了国情民意,符合宪法的基本原则。这部法律合理地规范了劳动关系。是民主立法、科学立法的又一典范,为构建与发展和谐稳定的劳动关系、保障劳动者的合法权益提供了有力的法律保障,必将对我国经济社会生活产生深远影响。

结合所学知识回答:《劳动合同法》的制定是如何体现社会主义政治文明建设的?

阅读材料,回答问题。

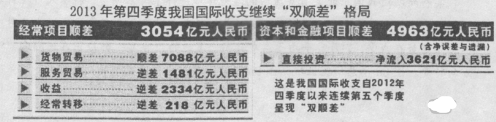

材料一:

注:一国经常项目账户顺差和资本金融项目顺差占GDP比例较大被认为是经济发展外部不平衡的表现。且经常项目和资本项目理论上应是互补的。经常项目顺差,指出口贸易大于进口贸易。资本项目顺差,指外资流入大于本国资本输出。

材料二:近年来,我国经常项目顺差占GDP的比重正在不断下降,2010年回落至4%,到2012年进一步降至2.60%。当前,世界经济在缓慢复苏,尤其是发达国家的经济复苏比较快,2014年世界经济增长可能达到3.7%,2015年增长将达到3.9%,另外,我国近些年将会推进改革,改善经济中长期增长前景,在境外投资增长的同时,也会吸引长期资本流入,所以贸易和投资仍然会保持较高顺差。2013年资本大量流入就是证明。

材料三:国际收支双顺差既有积极作用,也有消极作用,我国双顺差的存在影响国内金融市场运行,使国内经济对国际市场过度依赖,蕴含了较大风险。

(1)材料一、材料二反映了哪些经济信息?请结合材料从经济生活角度说明该怎样实施更高水平的对外开放政策。

(2)结合上述材料,运用矛盾、联系和发展三者之间关系的知识分析我国解决国际收支不平衡以促进发展的道理。

(28分)阅读材料,完成下列问题。

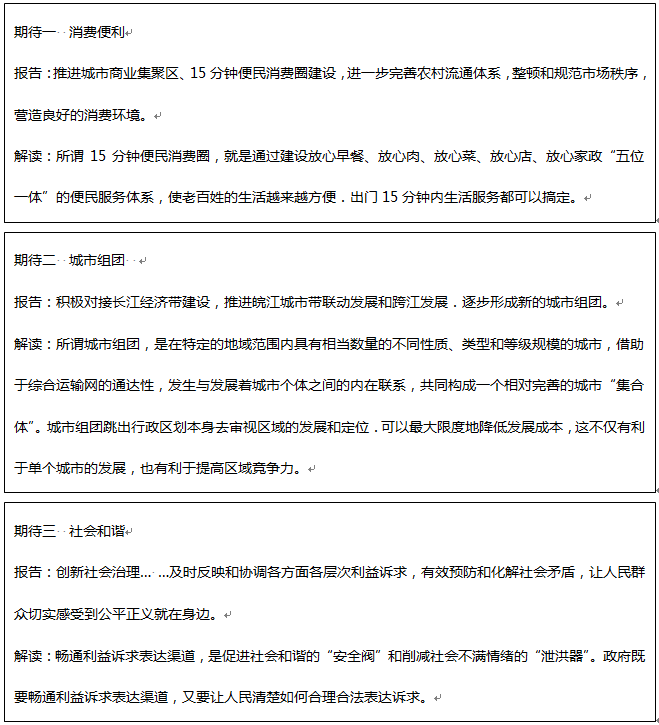

2014 年的安徽省《政府工作报告》为我们描绘了美好安徽的新年新愿景。2014,我们充满期待:

(1)运用《经济生活》有关知识,结合材料回答建设15分钟便民消费圈的意义。

(2)运用《生活与哲学》中“联系”的观点,简要分析城市组团的原因。

(3)运用《政治生活》的知识,谈谈公民如何正确地表达自己的利益诉求。

城镇化是继工业化、市场化之后,推动中国经济社会发展的巨大引擎。阅读材料,回答问题。

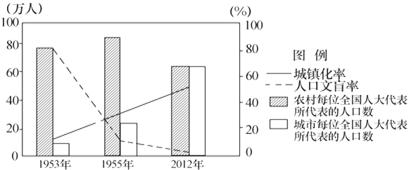

材料一 人口流动的不断加快、人口素质的不断提升,对我国政治生活产生了重要影响。我国城镇化率、人口文盲率和每位全国人大代表所代表的人口数的变化情况

材料二 如何积极稳妥地推进城镇化,这是摆在一些地方政府面前的一道难题。在推进城镇化过程中,有的地方政府缺乏长远考虑,盲目攀比和跟风冒进,提出过大的发展目标和城镇规划框架;有的地方政府把城镇化异化成了强征强拆的“圈地运动”,以不公平的补偿条件强制拆迁村民的房屋和宅基地。

(1)你从材料一中的图表解读到哪些信息?

(2)结合上图信息,分析城乡每位全国人大代表人口数的调整体现的政治生活道理。

(3)运用政治生活知识,说明在推进城镇化过程中政府应如何避免上述问题的发生。

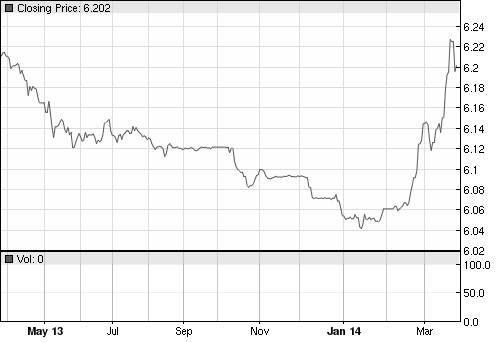

现在欧美市场萧条,倘若人民币一味升值下去,对出口企业来说无疑是雪上加霜。

材料一一年来人民币对美元汇率走势图

表:A市主要出口地区所占的比例(﹪)

| 美国 |

欧盟 |

东南亚 |

其他 |

|

| 2010年第二季度 |

43.7 |

24.6 |

16.6 |

15.1 |

| 2011年第二季度 |

31.1 |

25.2 |

23.3 |

20.4 |

材料二人民币的币值应该首先代表国家和人民的利益,我们的政府在制定相关政策以及进行市场操作时,以国家和人民的利益为重,一方面通过完善人民币汇率形成机制,排除外来干涉,保持人民币汇率基本稳定;另一方面通过提高出口退税、调整出口措施,确保这些企业不破产;通过宏观调控,帮助企业转变发展方式;通过文化建设、职工培训,提高劳动者素养;通过完善市场就业机制和社会保障机制,提升出口企业的国际竞争力。

结合上述材料,运用思想政治的有关知识回答以下问题。

(1)分别指出上图、上表的经济信息及内在联系。

(2)评析人民币升值对出口企业的影响。

(3)面对人民币升值,政府是如何履行其职能来为出口企业服务的?

2011年10月15—18日举行的中共十七届六中全会,通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。《决定》指出:社会主义核心价值体系是兴国之魂,是社会主义先进文化的精髓,决定着中国特色社会主义的发展方向。李长春同志在《求是》杂志撰文指出:当代中国文化的“魂”,就是社会主义核心价值体系。文化的“体”有多种形式,从大的方面讲,包括国民教育体系、公共文化服务体系、文化产业体系发及各种形式的文化产品和服务等。

(1)简述社会主义核心价值体系的基本内容,为什么说它是“兴国之魂”?

(2)结合材料,分析说明当代中国文化的“魂”与“体”的辩证关系。