阅读材料,回答问题:

材料一 我们的教科书颂扬战争,而又掩饰战争的恐怖。它们把仇恨灌输给孩子们。我却要教他们和平而不教他们战争,向他们灌输爱而不灌输恨。

……人们应当继续战斗,可是他们应当为值得花精力的事情去战斗,而不是为想象中的地理界线、种族偏见和爱国主义色彩伪装下的私人贪欲去战斗。他们的武器应当是精神,而不是榴弹和坦克。

——爱因斯坦《为和平而牺牲》(1931年)

材料二 在不久的将来铀元素会变成一种重要的新能源。这一情况的某些方面似乎需要加以密切注意,如有必要,政府方面还应迅速采取行动。……这种新现象也可用来制造炸弹,并且能够想象——尽管还很不确定——由此可以制造出极有威力的新型炸弹来。

……我了解到德国实际上已经停止出售由它接管的捷克斯洛伐克铀矿出产的铀。它之所以采取这种先发制人的行动,只要从德国外交部副部长的儿子冯·魏茨泽克参加柏林威廉皇帝研究所工作这一事实,也许就可以得到解释,这个研究所目前正在重复着美国关于铀的某些工作。

——爱因斯坦《为原子能问题给罗斯福总统的信》(1939年)

材料三 战争是赢得了,但和平却还没有。在战时团结一致的大国,现在却在解决和平的办法上分手了。世界被许诺有免于恐惧的自由;但事实上战争结束后恐惧却大大增加。世界被许诺有免于匮乏的自由;但世界上大部分地区却面临饥馑,而另一部分人则养尊处优。各国人民被许诺获得解放和正义;但是我们已经看到,并且现在还在看到这样悲惨的景象:以“解放”自居的军队向那些要求独立和社会平等的人民开火,而用武装力量来支持那些国家里最能为既得利益服务的政党和个人。领土问题和权力之争,尽管已是陈腐了的东西,但仍然压倒了共同幸福和正义的基本要求。

——爱因斯坦《战争是赢得了,但和平却还没有》(1945年)

材料四 我们在这里向你们提出的,是这样一个严峻的、可怕的、无法回避的问题:我们要置人类于末日,还是人类该弃绝战争?

作为人,我们要向人类呼吁:记住你们的人性,而忘掉其余。

——《罗素——爱因斯坦宣言》(1955)

(1)根据材料一,概括爱因斯坦的思想主张。

(2)根据材料二和所学知识,分析爱因斯坦希望美国注重研发原子弹的原因。

(3)根据材料三、四,并结合所学知识回答,《罗素——爱因斯坦宣言》的发表背景及思想精神。

(4)概述科学家爱因斯坦的社会思想。

阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一: 1937年李四光终于完成了《冰期之庐山》的初稿,明确地指出庐山是中国第四纪冰川的典型地区,是“困惑难解和耸人听闻学说的诞生场所”。

——白寿彝主编《中国通史》

材料二: 牛顿是一位非凡的人物,因为他在诸多不同领域中做出了如此十分重要的贡献。如数学、天文、光学、力学等……

牛顿对物理学具有丰富创造力的思维方式,通过种种方式,他按照实验和批判观察所揭示的情况用数学对外在的世界进行了描述。

——(美)科恩著《科学中的革命》

材料三: 爱因斯坦将伽利略和牛顿的力学以及法拉第和麦克斯韦的电动力学结合在一个自洽的体系中。他将时间和空间、物质和能量组合在一起,作为单一连续中的相互依存的变量。

——(美)杰拉德·皮尔著《科学家的探索与成就》

请回答: 中学历史教学园地

中学历史教学园地

(1)你如何理解材料一中庐山是“困惑难解和耸人听闻学说的诞生场所”这句话的含义?

(2)结合所学知识回答,牛顿在天文学方面取得什么重大成就?试分析牛顿取得如此大成就的客观原因。

(3)牛顿经典力学有什么局限性?爱因斯坦如何发展了牛顿的经典力学?

(4)根据材料一、二、三,指出三位科学家所具有的共同素质。(2分,言之成理,即可得分)

关注民生,追求公正公平,建设民主法制,实现和谐美好社会,始终是人类孜孜以求的一个社会理想。阅读材料,回答以下问题:

材料一“子曰:仁者,爱人;”“克已复礼为仁”;“道千乘之国,敬事而信,节用而

爱人,使民以时”——《论语》

(1)材料一体现了孔子的什么思想?孔子的儒家思想对今天建立社会主义和谐社会

有何借鉴意义?

材料二只要对人性略知一二,我们就会相信……几乎没有什么人会为了公益而一再牺牲一切看得见的私益或实惠。……任何体制,若不是建立在根据这些准则所推定的真理之上,就不可能成功。 ——华盛顿

——华盛顿

(2)根据材料二,归纳华盛顿政治思想的主要闪光点。简要指出该思想遗产对我国的社会发展的积极意义。

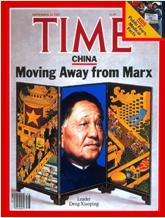

材料三 美国《时代周刊》封面“中国毛泽东”(下图)

(3)怀着建设美好社会的坚定信念,毛泽东对探索具有中国特色的社会革命道路做出了独创性的贡献。该道路的理论思想是什么?请简述其主要内容。

材料四:下图所示是美国《时代》杂志1985年某一期的封面。画面很清楚地对毛泽东和邓小平两个时代的生活进行了对比:一边是游行的队伍和农民在田里插秧;另一边是忙忙碌碌的上班族,高楼大厦,汉堡包、照相机等消费品。

(4)根据材料并结合所学知识,指出邓小平时代的这些成就的取得得益于中共十一届三中全会上的哪一决定。该期杂志封面上的“CHINA Moving Away from Marx”( 中国正在远离马克思)的说法对吗?请结合史实谈谈你的看法。

乔治·华盛顿、甘地、孙中山都被本国人民尊为“国父”,三人都为民族独立国家富强进行了不懈努力。阅读材料,回答以下问题:

材料一

乔治·华盛顿圣雄甘地孙中山

(1)华盛顿、孙中山、甘地三人享有“国父”称誉的主要理由是什么?

材料二人类的公正不是建立在暴力的基础上,真正的公正是建立在自我牺牲、道义和无私奉献的基础上的。……我相信非暴力这种武器属于最强者。我相信,一个最坚强的战士才敢于手无寸铁,赤裸着胸膛面对敌人而死。这就是不合作的非暴力的关键所在。我们要坚持非暴力的不合作主义,……

——甘地:《论不合作》(1919年11月)

材料三

甘地的手摇纺车甘地的食盐进军

(2)概述甘地领导国大党进行“非暴力不合作运动”的目标及其主要事迹。

材料四 1894年,孙中山上书直隶总督李鸿章,提出革新政治的主张,但遭到冷遇。孙中山由此感悟到“和平方法无可复施”。

材料五 1893年以后到22年中,甘地将印度教派的仁爱、不杀生主张同《圣经》《古兰经》中的仁爱思想结合起来,逐渐形成了“甘地主义”的思想。

——以上两则材料均引自人民版《中外历史人物评说》

(3)孙中山和甘地在领导资产阶级民族民主革命的道路(指导思想)上有何不同?依据上述材料比较分析影响两者走不同道路的原因。

材料一东南膏腴田园及所产渔盐,最为财赋之薮(聚集),可资中国之润。……数年以来,沿边江、浙、闽、粤,多设水陆官兵,布置钱粮,动费倍增,皆为残孽未靖之故。如台湾一平,……地方益广,岁赋可增,民生得宁,边疆永安,诚一时之劳,万世之逸也。

——[清]施琅《靖海纪事》

材料二自古帝王政治,得一土则守一土,安可以既得之封疆而复割弃。……况台湾地方,乃江、浙、闽、粤四省之左护,东南之藩篱。此地若弃,沿海诸省,断难晏然无虑。……若归天朝,使海外诸国,既慑天威,益慕圣德。

——《明清史料丁编》

材料三兹地方初定,蠲(免除)三年徭税差役。……分兵驻守,……至数年后,闽粤之人倍至,荒林田畴复垦。樵苏采捕,载运米谷蔬菜,出入港澳,均听民便。各宜乐业,人民安生。

——[清]施琅《靖海纪事》

请回答:(1)据材料一、二,从政治、经济、军事角度分析康熙收复台湾的战略意图。

(2)据材料三和所学知识,概述康熙收复台湾后的治理措施及其作用。

阅读下列材料,回答下列问题。

材料一:鸦片战争后,通商口岸的洋布洋装逐渐进入城市居民生活。辛亥革命期间,青年学生率先剪掉象征清王朝的辫子,表示反对封建专制的决心,经过改制的中山装受到维新人士的欢迎。20世纪20、30年代,服饰有了更大变化。在服装变化中,穿洋装是一大时尚,这不能简单地归于崇洋的倾向。 民主制的确立激励了人们对西方民主社会的向往,人们醉心自由平等,天赋人权的思想,认为由这种思想建立的生活方式代表社会的前进方向,洋装是文明的象征,受到人们的喜爱。社会实践的结果是,洋装在中国的流行,并未取代中国服装,而是促进了中国服装的改良。中山装的出现,就是中西合璧的产物。它以西服为模本,改大翻领为立领,四个贴口袋,五个扣。女性服装一改宽大直筒式的满装,依照西方的人体曲线美加以剪裁,演变成今日的旗袍。这都是沿用西式服装的审美和价值观念,结合中国传统的某些形制而创作的新服饰,可谓西体中用最成功之作。一些先进的思想家们把个人安排生活的自由视为个体自由不可分割的一部分,是神圣不可侵犯的个人权力。个性解放的呼声与商品经济的发展,刺激了人们的生活欲望,在穿着打扮上追新求异,西装革履,长袍马褂,真正开始了服装自由穿着的时代。

民主制的确立激励了人们对西方民主社会的向往,人们醉心自由平等,天赋人权的思想,认为由这种思想建立的生活方式代表社会的前进方向,洋装是文明的象征,受到人们的喜爱。社会实践的结果是,洋装在中国的流行,并未取代中国服装,而是促进了中国服装的改良。中山装的出现,就是中西合璧的产物。它以西服为模本,改大翻领为立领,四个贴口袋,五个扣。女性服装一改宽大直筒式的满装,依照西方的人体曲线美加以剪裁,演变成今日的旗袍。这都是沿用西式服装的审美和价值观念,结合中国传统的某些形制而创作的新服饰,可谓西体中用最成功之作。一些先进的思想家们把个人安排生活的自由视为个体自由不可分割的一部分,是神圣不可侵犯的个人权力。个性解放的呼声与商品经济的发展,刺激了人们的生活欲望,在穿着打扮上追新求异,西装革履,长袍马褂,真正开始了服装自由穿着的时代。

——选自《历史》必修2教师用书

材料二:新中国成立后,人民生活得到逐步改善。20世纪50年代人们根据中山装和列宁装的特点设计出“人民装”,大家都可以穿这种服装为时尚 。被称为“老三套”的中山装、青年装和军装占据着服装界的主流。由此,我国服饰用色上的蓝、灰、黑局面也就形成了。20世纪60年代初,人们对服饰的要求是偏重坚实耐穿,在色彩的选择上也偏向耐脏耐洗的颜色,蓝、灰、黑三色在服饰上占有的地位更是巩固了。随着10年文革的深入展开,由于“破四旧”及“批判小资产阶级情调”,原有的服饰被大量删削废止,如连衣裙、高跟鞋、夹克衫、旗袍等就几乎没有人再穿用。在红卫兵运动影响下迅速升温的集草绿色军服军帽、宽皮带、毛泽东像章、红色语录本、草绿色帆布挎包等于一身的典型的红卫兵装扮可谓盛极一时。这期间“老三色”(蓝、灰、黑)随处可见,所谓的“不爱红装爱武装”就是这时期服饰特点的写照。

。被称为“老三套”的中山装、青年装和军装占据着服装界的主流。由此,我国服饰用色上的蓝、灰、黑局面也就形成了。20世纪60年代初,人们对服饰的要求是偏重坚实耐穿,在色彩的选择上也偏向耐脏耐洗的颜色,蓝、灰、黑三色在服饰上占有的地位更是巩固了。随着10年文革的深入展开,由于“破四旧”及“批判小资产阶级情调”,原有的服饰被大量删削废止,如连衣裙、高跟鞋、夹克衫、旗袍等就几乎没有人再穿用。在红卫兵运动影响下迅速升温的集草绿色军服军帽、宽皮带、毛泽东像章、红色语录本、草绿色帆布挎包等于一身的典型的红卫兵装扮可谓盛极一时。这期间“老三色”(蓝、灰、黑)随处可见,所谓的“不爱红装爱武装”就是这时期服饰特点的写照。

—google搜索

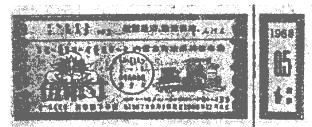

材料三:《1968年内蒙古自治区布票》

——百度搜索

材料四:改革开放以来,随着经济的发展,服装也逐渐多样化,尤其是化纤工业发展以后,服装的花色、款式更加多样化。展示新颖款式的时装表演接连不断,各式时装目不暇接。现在年轻人的穿着,款式经常翻新,进而讲究艺术的效果。男的以西服和夹克衫为主,有的还打领带。女的式样更多。牛仔服是男女青少年爱穿的服装,最为流行。服装的面料、质地也发生了很大变化,从化纤到精纺的棉织品、丝绸、呢绒、皮货,都可随意购买。

——中国近现代史下册

(1)根据材料一,结合所学知识分析鸦片战争后人们衣着服装发生变化的原因?

(2)根据材料二、三概括人们衣着服装的特点?结合所学知识,简要分析呈现这些特点的原因。

(3)与材料二、三比较,材料四中人们的衣着服装为什么会发生根本性的变化?

(4)综合上述材料,你从中能够得到什么启示?