阅读材料,回答12—14题.

在旧金山和夏威夷之间的广阔太平洋水域上,漂浮着一个巨大的“太平洋垃圾岛”,其面积大小与中欧相近!科学家们认为,人们随手丢弃的废旧塑料袋通过下水道进入海洋,不断运动的洋流将它们聚集在一起,最终形成了这座庞大的“垃圾岛”.这座垃圾岛一直在“茁壮成长”.自上世纪50年代以来,这座“岛屿”面积每10年就增长10倍.要彻底清除这些垃圾,可能要耗费数十亿美元的资金.

12.形成“太平洋垃圾岛”的垃圾主要来自

A航行于海上的各类船只 B.沿海陆地上的生产活动

C地上生活活动丢弃的垃圾 D.废弃船只上难以分解的塑料制品

13.促使垃圾在太平洋上聚集,形成“垃圾岛”的主要洋流可能是

A.北太平洋暖流 B.加利福尼亚寒流

C.阿拉斯加暖流 D.北大西洋暖流

14.大洋上的“垃圾岛”对海洋环境带来的影响最有可能是

A海洋动物吞下塑料垃圾,危及其生命 B.改变洋流流向,危害海洋环境

C严重阻碍海上船只航行 D.增加海洋气象灾害的发生频率

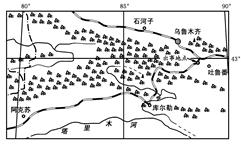

据中央电视台报道,2月28日2时05分,乌鲁木齐开往阿克苏的5807次旅客列车行至珍珠泉至红山渠间(见图),因大风造成11节车箱脱轨,造成重大伤亡事故。回答问题。

此次事故发生地点位于:

| A.阿尔泰山附近 | B.塔里木盆地 |

| C.塔里木河流域 | D.温带大陆性气候区 |

事故发生地点被称为“三十里风区”,冬春季节多大风天气,主要原因是:

①临近寒冷气流的源地,冬季风强劲

②多山口等特殊地形,加强了局部地区的风力

③盆地地形,受热升温快,对流显著

④平原地形,植被稀少,摩擦力小

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

下列措施中,不能有效减轻此类灾害的是:

| A.对大风危害最严重地段的路堤修建挡风墙 |

| B.提高列车的运行速度 |

| C.准确预报、加强防范 |

| D.采取固沙措施,尽量恢复和保护自然植被 |

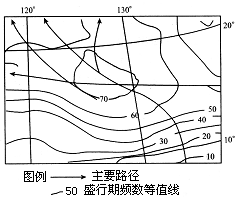

读“某地理现象移动路径和盛行期频数等值线图”,回答问题。

该地理现象是:

| A.地震 | B.台风(或飓风) | C.赤潮 | D.梅雨 |

下列省区中,受该地理现象影响最大的是:

| A.豫 | B.琼 | C.藏 | D.沪 |

下列地区中,该灾害出现频率最小的地区是:

| A.东南亚 | B.中美洲 | C.孟加拉湾 | D.几内亚湾 |

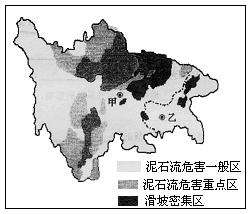

如图显示地质灾害在我国某两省区的分布,读图完成问题。

图示的两种地质灾害主要分布在:

| A.黄河上游地区 | B.长江上游地区 |

| C.珠江上游地区 | D.淮河上游地区 |

防御两省区地质灾害的措施,不合理的是:

| A.建立预警系统 |

| B.健全法规体系 |

| C.加大坡地开发 |

| D.提高减灾意识 |

图示的甲、乙两城市分别是:

| A.西宁兰州 | B.贵阳南宁 | C.郑州 合肥 | D.成都重庆 |

某段高速公路(G)经过单面山(顺向山)地区,地质剖面如下图所示。为防止地质灾害发生,对施工立面H进行了加固,还在L坡面上打入“岩锚”,以固定表层岩层。完成问题。

图示区域岩石为:

| A.岩浆岩 | B.沉积岩 | C.变质岩 | D.火成岩 |

该区域最容易发生的地质灾害是

| A.地震、火山 | B.滑坡、泥石流 | C.滑坡、堰塞湖 | D.泥石流、堰塞湖 |

该区域容易发生地质灾害的原因:

| A.顺向岩层因公路施工失去了稳定性 | B.山坡上植被太多根系造成岩层疏松 |

| C.“岩锚”加固使整个岩块容易下滑 | D.公路上车流量太多 |

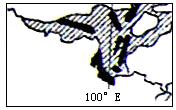

读我国西南某区域两种灾害分布图,回答问题。

图中灾害可能是:

| A.台风、地震 | B.风暴潮、干旱 |

| C.地震、泥石流 | D.洪涝、干旱 |

上述灾害发生的原因可能是:

| A.地处板块交界处及植被破坏 | B.季风不稳定及梯田建设 |

| C.植被破坏及气候干旱 | D.工程修路及海陆位置 |