根据材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一 松江府东去五十里许,日乌泥泾,其地土田硗瘠,民食不给,因谋树艺,以资生业,遂觅种(棉花)于彼。初无踏车椎弓之制,率用手剖去子,线弦竹弧置案间,振掉成剂,厥功甚艰。国(元朝)初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来,乃教以做造捍弹纺织之具,至于错纱配色,综线挈花,各有其法,以故织成被褥带,其上折枝团凤棋局字样,粲然若写。人既受教,竞相作为,转货他郡,家既就殷。

——摘自《辍耕录》

材料二 上海原是中国的一个普通县城,自1843年通商开埠以来,在短短数十年间快速成长为中国近代化程度最高的城市,东亚著名之都会。在这一历程中,租界的建立,西方企业的设立,这些所谓“外国的气力”无疑起着主导作用。但上海在短时期内崛起以及形成如此庞大的规模,则与周边地区拥有的深厚资源有关。可以说,上海的成长是借助、利用或调集了全国而主要是江南地区的各种资源。这些资源在以往的社会环境中,则是构筑“农业文明的基础”,至近代被组合到上海后,才发生了变化。

(1)分析松江自元代以来逐渐成为全国棉纺织中心的原因。

(2)概括指出19世纪中后期上海发生了哪些重大变化?试分析其社会历史原因。

阅读下列表格:材料一 1820-1850年,主要资本主义国家工业在世界工业中的比重(%)

| 年份 |

英国 |

美国 |

法国 |

德国 |

| 1820年 |

50 |

10 |

15-20 |

—— |

| 1840年 |

45 |

11 |

—— |

12 |

| 1850年 |

39 |

15 |

—— |

15 |

——摘自《世界近代现代史参考资料》

材料二 1870-1913年世界工业生产的分布(%)

| 年份 |

英国 |

美国 |

法国 |

德国 |

| 1870年 |

32 |

23 |

10 |

13 |

| 1900年 |

20 |

30 |

7 |

17 |

| 1913年 |

14 |

36 |

6 |

16 |

——摘自《世界近代现代史参考资料》

材料三主要资本主义国家生产总值指数(1913年指数为100)

| 年份 |

英国 |

美国 |

法国 |

德国 |

日本 |

| 1913年 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

| 1946年 |

147.8 |

252.3 |

107.5 |

79.7 |

155.6 |

| 1973年 |

314.3 |

679.4 |

471.2 |

561.9 |

1736.7 |

| 1996年 |

468.9 |

1190.3 |

753.4 |

908.7 |

3702.8 |

——摘自《世界近代现代史》教科书

以上三幅表格反映了资本主义世界经济格局的变化状况。请回答:

(1)概括指出19世纪中期至20世纪90年代资本主义经济格局发生的三次重大变化。

(2)试分析这些变化发生的原因。

(3)这些变化对世界政治格局产生了什么重大影响。

阅读材料,回答下列问题。

材料一 1814-1835年,英国输往印度的棉布增加了62倍,同期印度输往英国的棉布减少了四分之三。1840年,英国下议院特别委员会询问英国商人麦尔维尔"英国工业不是已经取代了印度的手工业"时,后者说:"是的,在很大程度。""从什么时候开始?""我想,基本上是从1814年起。""英国工业排挤了印度工业是不是说印度现在的供应主要是依靠英国厂家的商品?""我认为这样……我毫不怀疑,他们的重大灾难主要是由于英国工业打乱了印度的工业。"

--摘编自汪熙《约翰公司--英国东印度公司》。

材料二 19世纪50年代英国人开始在印度兴办较大规模的工厂,印度人很快跟进,棉纺织业成为民族工业发展的主要部门,到第一次世界大战前,全印度纺织厂增加到264个,绝大多数属于印资,印度工厂生产的棉布和进出口棉布在国内棉布消费总量中的比重,1901-1902年度分别为11.9%、62.7%,1911-1912年度分别为23.3%、54%,但是,这一时期印度工业的发展并没有改变印度作为英国的商品市场和原料产地的性质。

--摘编自林承节《殖民主义史(南亚卷)》。

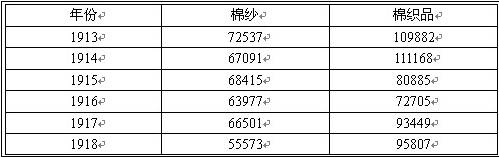

材料三 1913年-1918年外国输华棉纺织品总值变化表(单位:千关两)

材料四从遥远的古代直到19世纪最初10年,无论印度过去在政治上变化多么大,它的社会状况却始终没有改变。曾经造就无数训练有素的纺工和织工的手织机和手纺车,是印度社会结构的枢纽……不列颠入侵者打碎了印度的手织机,毁掉了它的手纺车……不列颠的蒸汽机和科学在印度斯坦全境彻底摧毁了农业和制造业的结合……结果就在亚洲造成了一场前所未闻的最大的、老实说也是唯一的一次社会革命……英国不管干了多少罪行,它造成这个革命毕竟是充当了历史的不自觉的工具。

--摘自马克思《不列颠在印度的统治》

(1)根据材料一,指出19世纪上半期英国棉纺织业"取代"印度棉纺织业的主要原因。

(2)根据材料二,指出19世纪以后印度民族工业发展的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1913年-1918外国棉纺织品向中国出口的总体变化趋势及原因。

(4)如何理解马克思所说的"英国不管干了多少罪行,它造成这个革命毕竟是充当了历史的不自觉的工具"?

阅读下列材料:

苏联虽然号称:“最发达的社会主义国家”,但主要消费品长期供应不足。经过七十多年的建设,1985年苏联人均GNP为3396美元,不仅落后于西方发达国家,而且还落后于亚洲、拉丁美洲一些国家。苏联人均收入为西方国家的三分之一左右,但由于苏联实行控制消费、高积累的政策,苏联人的生活水平与西方的差距更大。而且,主要消费品长期短缺,供给不足,经常需要凭票供应,暗藏了通货膨胀的危险,人民生活水平从革命前的居欧洲第五位下降到在八十年代的居世界第八十八位。1985年人均住房面积仅15平方米,为西方国家的50%;第百户汽车拥有量为14辆,仅为西方国家的17.50%。——《全球通史》

请回答:

(1)上述材料反映了苏联社会发展的什么问题?

(2)出现上述问题的根本原因是什么?

(3)为解决苏联社会存在的问题,50年代以后,苏联曾在经济领域进行了大刀阔斧的改革,其结果如何?

赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革和戈尔巴乔夫改革是苏联历史上试图改变“斯大林模式”的三次尝试,但结果都以失败而告终。结合所学知识,回答下列问题。

(1)这三次改革在经济方面的侧重点各是什么?

(2)赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革失败的共同原因有哪些?

(3)你认为这三次改革和苏联解体之间有没有联系?

五四运动时,马克思主义是怎样传入中国的?又怎样传播开来?先进的知识分子为什么选择马克思主义?