阅读材料,回答问题。

1901年和1902年,他先后发表《A》和《B》两篇文章……。在《A》文中,开宗明义:“史也者,记述人间过去之事实者也。虽然,自世界学术日进,故近世史家本分,与前者史家有异。前者史家,不过记载事实,近世史家,必说明其事实之关系,与其原因结果;前者史家,不过记述人间一二有权力者兴亡隆替之事,虽名为史,实不过一人一家之谱牒,近世史家,必探察人间全体之运动进步,即国民全部之经历,及其相互之关系。以此论之,虽谓中国前者未尝有史,殆非为过。”

——摘自《史学月刊》2004年07期:20世纪中国的四次实证史学思潮

请回答:

(1)上文中的“他”是谁?

(2)《A》和《B》两篇文章分别是什么?它们的发表在当时产生怎样的影响?

(3)结合材料和所学知识,分析说明“近世史家”与“前者史家”差异的具体表现?

在中外历史演进过程中,曾涌现出许多重要历史人物。他们是特定时代的产物,并以其各自的个性和活动,对人类历史发展进程产生了一定的影响。

结合下列图片与所学知识,回答相关问题:

图1孔子图2柏拉图图3康熙帝图4克伦威尔

(1)简述图l和图2人物分别对理想中的统治者提出了什么要求?

(2)图3人物在巩固统一多民族国家的方式上有何特点?

(3)为维护资产阶级和新贵族的利益,图4人物对外采取了哪些措施?

(4)你在学习上述历史人物的奋斗历程中,感悟到哪些积极的人生态度?

阅读下列材料:

材料一:“武帝即位,明和亲约束,厚遇关市,饶给之。匈奴自单于以下皆亲汉,往来长城下”。

——《史记·匈奴列传》

自马邑军后五岁之秋,汉使凹将各万骑击胡关市下。将军卫青出上谷,至龙城,得胡首虏七百人。……其明年,卫青复出云中以西至陇西,击胡之楼烦、自羊王于河南,得胡首虏数千,羊百余万。……是岁,元朔二年也。

——《汉书新注》卷九十四《匈奴传》第六十四

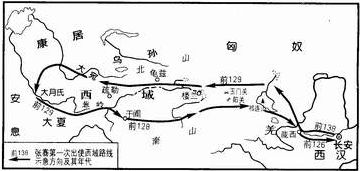

材料二:阅读下图

材料三:康熙三十五年(1696年丙子)正月下诏亲征噶尔丹,二月康熙帝亲统六师启行,征噶尔丹。

——作者整理

请回答:

(1)根据材料一、二,概括指出汉武帝处理民族问题的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,举例说明汉武帝和康熙帝在巩固统一多民族国家方面的异同。

时世造英雄,英雄影响时世。在人类社会发展的长河中,有无数杰出人物,以其思想和行动影响着历史发展的进程。

请回答:

(1)概述孔子思想体系的核心内容。说明孔子思想在中国历史上的地位?

(2)以赢政亡秦,太宗兴唐的史实正反两个方面说明孔子思想的正确性.

阅读下列材料,回答问题。

材料一在有幸在总统位置上尽全力组织并管理政府之后,现在已经到了应当退休回归私人生活的时候。这既是我心所愿,也是为国运所必需。因为行政首长的定期更替,是我们国家自由所不可缺的保障。请允许我离开政府,就像我以前离开部队一样,让那些支持我国的利益、推进社会和谐和秩序与良善政府的人接替我,让上帝继续保佑我们的祖国。

——华盛顿致麦迪逊的信件

材料二(1912年)2月13日,孙中山认为“帝制从此不存留于中国之内,民国的目的亦已达到”,遂向参议员请辞临时大总统,并推荐说:“清帝退位,南北统一,袁军之力实多”。

——《中国革命记录》

近日满清退位、中华民国成立,民族、民权两主义俱达到,唯有民生主义尚未着手,今后吾人所当致力的即在此事。

(1)据材料一、二,分别概括华盛顿和孙中山辞职的原因。

(2)结合上述材料及所学知识,你对他们的辞职以及孙中山辞职后重新投身政治活动作何评价?

阅读下列材料,回答相关问题。

材料一有人评述唐太宗时说:“青年闯将,建唐立功,一统天下,战功赫赫,杀兄逼父,夺位登基,贞观政绩,流芳千古,晚年过失,反躬自省。”

材料二阅读下列唐太宗的言论:

“凡事皆需务本。国以人为本,人以衣食为本。凡营衣食,以不失其时为本,夫不失时者,在人君简静乃可致耳。若兵伐屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎?”

“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失;朕尝宝此三镜,用防己过。今魏征殂逝,遂亡一镜矣。”

“民众之所以偷窃,是因为国家规定的赋税和劳役太重、官吏贪婪,加上自己饥寒交迫,所以就顾不上廉耻了。我应当节省费用、减少赋税和奢靡,选择廉洁的官员,这样民众衣食有余,就不会当盗贼了,何必用严酷的法律呢?”

“我只喜爱尧、舜、周、孔的道理,有了它好比鸟有翼,鱼有水,失去它就要死,不可暂时失去。”

“自古帝王虽平定中夏,不能服戎狄,朕才不逮古人,而成功过之,自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

(1)根据材料一,扼要概括唐太宗的主要历史活动。(不要罗列史实)

(2)根据材料二,概括唐太宗的治国方略。