“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽。”主要说明的哲学寓意是

①事物的存在与发展都是动和静的统一 ②动中有静,静中有动

③动也是静的表现 ④发展离不开运动变化

A ①③ B ②③ C ①④ D ①②

《中华人民共和国义务教育法》是国家实行九年义务教育制度的根本大法,十二届全国人大常委会在任期第一年,将义务教育法实施情况列为执法检查的重点,以推动义务教育事业均衡发展,进一步促进公平和提高质量,努力让我国亿万适龄儿童少年都能够“上好学”。材料中全国人大常委会的执法检查

①是全国人大常委会行使监督权的表现

②表明全国人大常委会作为我国的权力机关在国家机构中处于最高地位

③有利于推进教育行政部门的执法工作,完善行政系统内部监督

④有利于完善相关法律制度,推进依法治国

| A.①③ | B.①② | C.②④ | D.①④ |

一事一议,重要议题全由 69 名村民代表投票表决,建立村务微信平台,向全村直播会议过程;通过的决议,由村支部委员会和村民委员会负责组织落实,全体村民配合执行。下围村的做法

| A.首创了我国农村基层群众民主自治制度 |

| B.正确处理了村级党政机关与群众的关系 |

| C.创新和发展了我国农村的村民自治制度 |

| D.说明了直接民主是最为有效的民主形式 |

近年限制“三公”消费以来,高端白酒量价齐跌。面临下行压力,某酒业股份有限公司压缩高端白酒产量,扩大黄酒产量。为抢占市场,除了传统的销售渠道,还开辟电商销售渠道,产品进驻酒仙网,在天猫购物商城开旗舰店。该酒业公司的举措体现了

①公司生产和销售结构的调整 ②公司盈利水平的提升

③公司经营战略的转变④公司融资能力的下降

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

2015年6月中旬我国股市出现“暴跌”,大量股民投资灰飞烟灭,约有60万中产阶级消失。据此回答下列问题。调查显示,股灾发生后,七成股民生活水平下降,大量被套股民更是忧心忡忡,不知何时解套,只好紧缩当前的生活。这反映出

①收入是消费的基础和前提②经济的增长决定居民消费

③收入差距影响总体的消费④收入预期影响当前的消费

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |

美国著名投资家巴菲特,在股票投资中一直坚持价值投资的原则,长期持有有价值公司的股票,成就其不败投资神话。“价值投资”的成功之处在于

①有价值公司为股东提供了长期稳定的利润收益

②有价值公司的股票因供不应求使价格长期上涨

③有价值公司的股票价格不会受市场波动的影响

④购买股票的收益总能超过其他投资方式的收益

| A.③④ | B.①④ | C.②③ | D.①② |

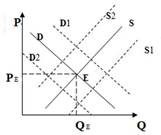

下图中需求曲线(D)与供给曲线(S)相交于E点(市场均衡点),PE为均衡价格,QE为均衡数量。据此判断下列变化中能使E点向右上方移动的是

A.国家严格落实厉行节约要求,高档消费及集团消费回落

B.国家实施量化宽松的货币政策,居民收入差距拉大

C.国家原油在能源需求反弹和地缘政治冲突的影响下价格上行

D.受国家整顿市场秩序的影响,某些不合格商品退出了市场