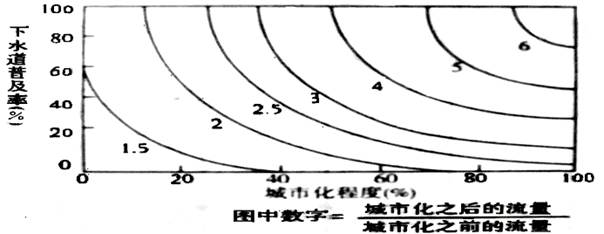

城市化进程大幅度改变了原有的水文生态。专家在进行城市化、下水道普及率以及径流量的相关分析研究时,将三者之间关系归纳如图。读图回答27-28题

该图反映了

| A.城市下水道普及率越高,产生径流越少 | B.城市化水平越高,产生径流越少 |

| C.与城市相比,农村产生径流少 | D.城市化水平越高,对水体污染越严重 |

依据该模式推断,某地区1970年时城市化程度20℅,下水道普及率40℅;2000年城市化程度90℅,下水道普及率80℅.若年降水量不变,则2000年产生的径流量相当于1970年的

| A.二分之一 | B.三分之一 | C.两倍 | D.三倍 |

读“2007年我国部分省级行政区人均GDP与人均CO2排放量散点图”,完成题。

与全国平均水平相比,人均GDP高、人均CO2排放量低的是()

| A.广东、福建 | B.上海、天津 |

| C.海南、贵州 | D.辽宁、山东 |

山西、内蒙古人均GDP不算高,但人均CO2排放量高。其主要原因是()

| A.自然资源贫乏 | B.交通设施落后 |

| C.第三产业发达 | D.煤炭消耗量大 |

下图是日本及其附近海域震源深度分布示意图,日本以及附近海域震源深度的分布特点是()

| A.由北向南深度增大 |

| B.由南向北深度增大 |

| C.由东向西深度增大 |

| D.由西向东深度增大 |

下图示意某国部分地区的地形(a)和人口密度(b)。读图,完成题。

M、N、P、Q四地中,降水量最多的是

| A.P地 |

| B.N地 |

| C.M地 |

| D.Q地 |

影响L地人口稀少的主要自然因素是

| A.地形 |

| B.纬度位置 |

| C.洋流 |

| D.距海远近 |

下图为东亚部分地区图,图中甲乙丙三地气候特征的差异最明显的表现是:

①气温年较差

②降水量的季节变化

③夏季风风向和影响时间长短

④高温期与多雨期不一致

| A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |

图中威尔逊天文台和南方天文台有良好的天文观察条件,主要原因有()

①海拔高,接近天体

②靠海,冬暖夏凉

③地处高山,视野开阔

④受洋流影响,大气稳定

| A.①② | B.③④ |

| C.①③ | D.②④ |