图19是20世纪80年代南京城市图,图20是1500年前南京城市图。阅读图19和图20和下列资料,回答下列问题。

图19 图20

资料1:

梁都之时(图20所示),城中28万余户,西至石头城,东至倪塘(方山北),南至石子岗,北过蒋山(钟山),东西南北各四十里,成为当时全国最大的城市。秦淮河北岸有大市百余,小市十余所,其各津渡处大致都是市场区。

资料2:

南京是江苏省的省级行政中心。该城市地处中纬度,1月平均气温为2℃,7月平均气温为28℃,年降水量为1031毫米。气温适度,降水适中。

资料3:

随着近代修筑港口、制造船舶技术的发展,使水流条件复杂的长江沿岸可建筑港口,大型船舶也可抵住长江风浪,在长江港口停靠。

(1)读图20,梁都时南京城市选址的区位因素主要是__________________ ____;

_____________________ ______;________________ __________。

(2)读图20和资料1,梁都时南京城商业区主要集中在城市的________________(方位),图20中能够反映出影响其商业区分布的因素主要是_________________________________。

(3)从图19和资料3中可以看出,与梁都时南京城相比,20世纪80年代的南京城区在古城的基础上向__________________方向发展。导致这种变化的区位因素有:

__________________ ______、______________________________________。

图甲是“非洲大陆植物类型分布示意图”,图乙上下两部分是“非洲西部沿海A—L各地一月份和七月份降水量示意图”,读图回答问题。

(1)图乙中甲月份表示的是月份,判断的理由是。

(2)A、L两地降水季节分配的共同特点是,

原因是。

(3)M、K两地都处在回归线附近,且均受信风的控制,但两地植被型差异显著。试分析两地降水差异形成的主要原因。

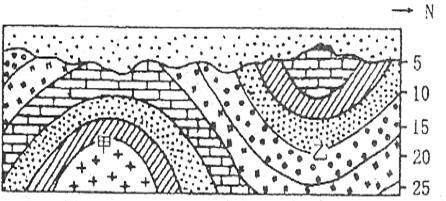

读某地的地质剖面图,试着当一位地质工程师,对下面的问题作简要的分析说明。

(1)判断甲、乙两地的地质构造:甲为_________,乙为__________。

(2)在地貌上,甲构造顶部部分缺失的原因是____________________________________,甲、乙构造上覆盖有岩层,该岩层是由沉积作用形成的;由此可以推断出这一地区地壳运动的状况为__________(选择填空)。

| A.先水平运动,使地面变得凹凸不平,后地壳下沉或相邻地区上升 |

| B.先水平运动,使地面变得凹凸不平,后地壳上升或相邻地区下沉 |

| C.先地壳上升或相邻地区下沉,后水平运动,使地面变得凹凸不平 |

| D.先地壳下沉后地壳上升,使地面变得凹凸不平 |

(3)若在该地修建一条东西向的地下隧道,甲、乙两地中,选择______地比较好。

(4)在甲、乙两地中,若想打一眼水井,应该选择在__________地,若想钻探石油应该选择在__________地。

下图为地球某日太阳光照示意图,图中阴影部分为黑夜,其他地区为白昼,读图判断。

(1)该日太阳直射点的坐标是。

(2)此时,北京时间是 时。

(3)此时,赤道与晨昏线相交点的经度分别为

A.45°E,135°W B.135°E,45°W

C.60°E,120°W D.0°,180°

(4)此时,与上海处于相同日期的经度范围为

A.90°W向东至180° B.0°向东至180°

C.90°W向东至90°E D.0°向东至90°E

(5)如图所示时,下列四个地区昼夜长短相差最大的是

A.北京 B.上海 C.汕头 D.哈尔滨

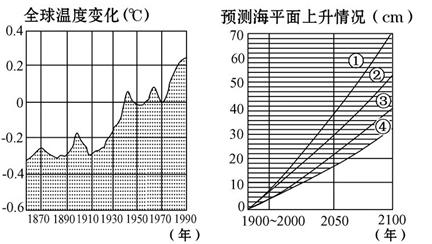

读材料和图,分析回答下列问题。(共10分)

材料一人民网2011年1月21日电 2010年的全球平均气温是有气象记录以来最高的一年,其中撒哈拉地区、阿拉伯半岛、非洲东部、亚洲中部以及格陵兰岛和加拿大北极地区气候变暖现象明显。

材料二

由材料一可知,全球气温较高,由材料二可知全球气温变化的特点是___________________________________,

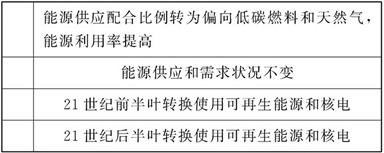

这种现象称之为二氧化碳的“_____”。 把图中预测海平面上升情况的序号,填入下表空格中,并与能源利用状况相适应。(每空1分,共4分)

按材料二图中①状况发展下去,未来对我国产生的影响是(多选)( )

| A.岛屿面积和岛屿数量将有所减少 |

| B.华北地区的春旱现象将有所缓和 |

| C.宁夏平原地区将更加干旱 |

| D.天山山脉的雪线将会明显下降 |

E.台湾海峡将变宽

读“某理想大陆气候分布图”完成下列问题:(每空1分,共10分)

按气候类型分布规律写出图中对应字母所代表气候类型的名称: A_________,其形成原因是全年受_________(气压带或风带)控制;

N处和C处纬度相近,但气候气候类型不同,是两地的________不同;

| A.太阳辐射 | B.大气环流 | C.海陆位置 | D.地形 |

自然景观由A-E-F-N的变化反映了____________地带性规律,其形成的主导因素是_________。

喜马拉雅山南坡复杂的景观变化近似于_____的变化(填字母选项)

A.B-C-D的变化B.D-I的变化,

它产生的原因是水热条件随____________而变化。D处冬季风向为_____风,在其影响下该地的天气特征是____________其形成原因是____________。