阅读下列各图,回答问题:

请回答:

(1)分别指出三幅图片所体现的不同时代的政治体制。

(2)结合所学知识,概括指出影响图一、图二不同政治体制形成的主要因素。

(3)扼要归纳以上三种政治体制对各自社会文明发展的主要影响。

并由此谈谈你的认识。

17、18世纪,欧洲启蒙运动方兴未艾;与此同时,中国的民主思想却稍纵即逝,未能汇成推动社会变革的洪流。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 黄宗羲投身政治洪流,抨击专制政治,倡导民主思想。……在政治上,处理君臣关系与君民关系时,以天下为主,以人民为主;在学术上,提倡学术自由,“是非决于学校”,提倡百家争鸣,“殊途百虑”,反对依样画葫芦。

——摘自樊树志《国史精讲》

材料二 启蒙思想家对封建专制制度进行了大胆的否定,提出了天赋人权和自然权利学说,对剥夺人权的暴君政体进行激烈的抨击。孟德斯鸠建议实行立法、行政及司法三权分立制,同时还强调了三种权力互相牵制的重要性。……卢梭的思想更为激进,他在呼吁实行民主制的同时,提倡起义或革命的权利。

——摘自冯国超主编《世界通史》

材料三 17世纪时期法国的资本主义经济发展比较充分和成熟,产生了较为强大的资产阶级,资产阶级与封建统治者和教会之间的矛盾异常尖锐,所以法国启蒙思想从一开始就流行起来,并迅速波及欧美。……同时期的中国,资本主义萌芽发展非常缓慢,还没有出现资产阶级,李贽等只是封建知识分子中的“异端”。中国长期以来,受儒家思想的统治,尤其是明清时期的文化高压政策,新思想很难传播,更何况这种思想是反封建的呢!再者,清初统治者通过采取一系列强化专制主义中央集权和稳定小农经济的措施,使封建统治相对而言比较稳固。

——摘编自邓建文《明清时期的民主思想与法国启蒙思想之比较》

(1)依据材料一、二,概括黄宗羲和法国启蒙思想家主张的相似之处,并分析材料一、二思想兴起的时代背景有何相同之处?

(2)相较于材料一,法国启蒙思想形成了比较完整的理论体系。结合材料二予以简要说明。

(3)法国启蒙思想不仅为法国大革命做了充分的思想动员,而且具有广泛深远的国际影响,明清时期新思想却未能促成中国社会的转型。依据材料三,从政治、经济和文化三方面对比分析造成这种差异的原因。

阅读下列材料,回答相关问题。

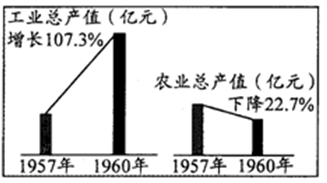

材料一

《中国1957~1960年工业、农业总产值》

中国1960年三大产业之间的比例关系

| 年份 |

国民经济比例(%) |

||

| 农业 |

轻工业 |

重工业 |

|

| 1960 |

21.8 |

26.1 |

52.1 |

材料二

1978~2006年我国三大产业GDP变化的比较(%)

| 年份 |

GDP相对构成 |

||

| 第一产业 |

第二产业 |

第三产业 |

|

| 1978 |

28.20 |

47.9 |

23.9 |

| 1995 |

19.9 |

47.2 |

32.9 |

| 2006 |

11.7 |

48.9 |

39.4 |

(资料来源:2007年国家统计年鉴)

1955~2000年美国三大产业产值占GDP比重(%)

| 第一产业 |

第二产业 |

第三产业 |

|

| 1955~1959 |

4.4 |

39 |

56.6 |

| 1965~1969 |

3 |

37.2 |

59.8 |

| 1980~1984 |

2.6 |

32.8 |

64.6 |

| 1999 |

1.6 |

24,7 |

73.7 |

(资料来源:《世界经济》编辑部等)

材料三从20世纪80年代中后期开始,以信息产业为代表的高新技术产业的迅速发展,使主要发达国家相继经历了战后以来规模较大的结构性调整。与其他发达国家相比较,美国最先进入以信息产业发展为主导的后工业化发展时期。

——马莉莉《战后主要发达国家产业结构升级的路径比较》

(1)据材料一概括中国当时产业结构的特点(或趋势),结合所学知识分析其原因。针对当时的产业结构状况,中央政府采取了什么措施?

(2)据材料二概括1978年以来我国产业结构的变化趋势,结合所学知识分析变化的原因。

(3)依据材料二,对比中美两国产业结构,指出我国产业结构仍存在的问题。结合材料三,谈谈我们该如何应对。

阅读下列材料,回答相关问题。

材料一“‘君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟’。此之谓也。故君人者,欲安,则莫若平政爱民矣”。

——《荀子·王制》

材料二明清之际的民本思想家不是站在君的立场上调和君民关系,而是站在民的立场

上批判君民关系的颠倒,……这种民本思想,虽然还没有走到否定君权存在的必要,提不出

一个建设民主国家的方案,因而还不是现代意义上的民主思想,但他们已提出了民权的问

题,并以此批判君权。

——张祥浩《论中国古代民本思想发展的历史进程》

材料三康有为“托古改制”,把作为变法理论依据的进化论,与古老的公羊三世说揉合在一起,把改制的核心内容——君主立宪,与传统的民本主义食二为一。他从传统的民本思想,引伸民权思想的“大义”。

——刘向平《传统民本思想的历史演化及对近代中国民主进程的影响》

(1)据材料一概括荀子的思想主张。

(2)据材料二指出明清之际的思想家是怎样发展民本思想的,且具有什么意义及局限性?

(3)依据材料三,归纳康有为思想的内容及特点。结合所学知识,简析其对近代中国政治和思想产生的影响。

(4)综合材料分析,上述思想发展进程中具有怎样的特点?

阅读下列材料,回答问题

材料一 美国应该尽力协助世界恢复至经济健全的常态,没有它,也就没有政治的安定,没有牢固的和平……我们的任务是唤起合理经济的再生,促使政治社会的结构容纳自由制度的存在……任何政府勾心斗角阻挠他国复兴工作的,必不能享用我们的援助。

——马歇尔1947年6月在哈佛大学的演说

材料二 20世纪70年代主要资本主义国家的经济发展

| 1970年 |

美国 |

日本 |

联邦德国 |

法国 |

资本主义世界 |

| 工业产值(%) |

37.8 |

9.45 |

10.1 |

6.5 |

100 |

| 出口贸易(%) |

15.2 |

6.9 |

12.2 |

6.4 |

100 |

| 黄金外汇储备(%) |

15.5 |

5.2 |

14.6 |

5.3 |

100 |

材料三 “朋友,是的。盟友,是的。但是,他们正在与我们竞争。在经济领导地位的问题上,他们在全世界同我们竞争非常激烈……同我们在第二次世界大战结束的时候相比,美国遇到了我们甚至连做梦也没有想到的那种挑战。”

——1971年美国总统尼克松的讲话

(1)材料一反映了美国在政治、经济上对西欧的什么企图?

(2)依据材料三,美国的目的是否实现?请用材料三中的一句原话加以说明。材料三中尼克松总统所讲的 “竞争”指的是什么?

(3)依据材料二,概括20世纪70年代主要资本主义国家之间的经济格局呈现出的特点。这种特点在政治上产生了怎样的影响?

阅读下列材料,回答问题。

材料一两幅人物图

材料二 长江一带各口,英商船只俱可通商。惟现在江上下游均有贼匪,除镇江一年后立口通商外,其余俟地方平靖,大英钦差大臣与大清特派之大学士尚书会议,准将自汉口溯流至海各地,选择不逾三日,准为英船出进货物通商之区。

——摘自《天津条约》

材料三日本臣民得在中国通商口岸城邑任便从事各项工艺制造,又得将各项机器任便装运进口,只交所定进口税。——摘自《马关条约》

请回答:

(1)维多利亚女王在位第四年,英国发动了一场侵略中国的战争,这场战争的名称是什么?根本目的是什么?

(2)材料二中“江上下游均有贼匪”的“贼匪”是指什么?

(3)材料三的规定对当时中国的经济发展带来什么不利影响? (2分)

(4) 近代史上中国曾多次遭受资本主义列强侵略。昭和时代的那场战争是什么?与此前的多次战争相比,这场战争的结果是怎样?这个结果对中国而言有什么重要地位?