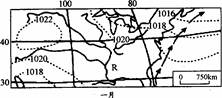

43.读下图,回答问题。

(1)图中M地以南山脉的名称是__________。该山脉起伏和缓,试简述其成因。

(2)试比较图中河流R东、西岸支流的水文特征。(提示:从水量、含沙量、水位季节变化和落差等方面比较)

| 支流 |

水量 |

含沙量 |

水位季节变化 |

落差 |

| 东岸 |

||||

| 西岸 |

(3)图中M地的农业地域类型属__________。试分析其形成的区位因素。

(4)图中的洋流是__________。该洋流对图中大陆东岸气候的影响,夏季较冬季更为明显,试根据提供的信息,分析其原因。

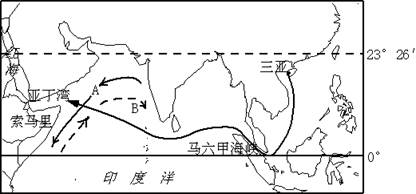

42.阅读材料,回答下列问题。

材料一:中新网12月26日电:中国海军舰艇编队今天下午13时45分宣布从三亚启航,赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务。总航程4500海里,预计用时10天左右抵达任务海区。

材料二:中国海军舰艇编队航线示意图

(1)舰艇经过马六甲海峡时,风浪较__________(大或小)。

(2)经过亚丁湾、索马里海域的航线,运输的主要资源是__________,世界上该物资的最大输出地是__________。

(3)三亚至亚丁湾航线附近陆地地区的气候类型有__________。(双项选择)

A B C D

⑷图中正确表示该季节洋流流向的是__________(A、B),其成因是__________。

41.读我国东部地区一般年份夏季风的进退情况示意图,回答下列问题。

(1)地区夏秋季节的降水类型是__________雨和__________雨。

(2)地区每年6月一般会出现“__________”天气。

(3)中C和D两地区,较易出现春旱的是__________地区;另一地区不易发生春旱的原因是____________________。

中国—东盟自由贸易区,或称东盟10+1。是指由中国以及东南亚国家联盟的10个成员国文莱、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国、新加坡、越南、老挝、柬埔寨和缅甸组成的自由贸易区。

材料一中国—东盟自由贸易区。

材料二中国与东盟主要产品竞争力材料三泛亚铁路东线方案示意图 结合上述材料,回答(1)~(5)题。

结合上述材料,回答(1)~(5)题。

(1)东盟以和两种气候类型为主;该气候类型下盛产的主要经济作物有等;该区盛名的矿产资源是。

(2)结合材料二,目前东盟最有利发展的工业部门是工业和工业。

(3)根据材料三,泛亚铁路东线所经过的平原地区是世界上稻米的重要产区,试分析其生产的有利条件和主要制约因素。

(4)天然橡胶生长的主要天气条件是。美国对从中国进口轮胎实行惩罚性关税后,美国轮胎生产商将可能把厂房转移至东盟,请简要分析东盟承接转移的区位优势。

(5)东盟诸国中新加坡的经济水平最高。电子和石油化工是其支柱产业之一。其电子工业的发展得益于;石油化工的发展则依赖于本地

材料一有关专家通过模拟区域气候情景,对新疆、甘肃、青海等省区气温与降水变

化进行了预测。结果显示,未来10~50年间,中国西北地区平均气温升高了2.7℃,年均降水量增加了25%,大部分地区可望逐年湿润起来。

材料二北疆和南疆年平均降水量的变化情况及阿克苏河(塔里木河的主源)年平均径流量的变化情况图。 材料三塔里木盆地博斯腾湖的水位和面积变化情况

材料三塔里木盆地博斯腾湖的水位和面积变化情况

结合上述材料,回答(1)~(3)题。

(1)根据上述材料,说明我国西北地区的气候发生了哪些明显的变化?导致这种变化的主要原因是什么?

(2)上述变化对西北地区的生态环境有哪些影响?

(3)简要回答这种变化可能带来的不利影响。