清初任源祥说:“天下有不得不鞭之势,张江陵(居正)不过因势而行之。”张居正

当时不得不实施一条鞭法的客观形势不包括 ( )

| A.商品经济发展受阻 | B.土地兼并严重 |

| C.农民破产逃亡 | D.政府财政匮乏 |

1912年之所以成为中国政治史上最具转折意义的年份之一,是因为这一年

| A.北洋军阀取代了满洲贵族统治 | B.立法机关由临时参议院发展为国会 |

| C.政治中心从南京迁往北京 | D.共和制度取代了君主制度 |

罗家伦在《凯歌》写道:“祝捷的炮像雷声响,满街的爆竹,烟火飞扬。满山遍野是人浪!笑口高涨,热泪如狂。”诗人描绘的狂喜情形之所以出现是因为抗日战争①标志着中国完成了反帝反封建的革命任务②增强了全国人民的民族自信心③是中国人民第一次取得近代以来反帝斗争的完全胜利④提高了中国的国际地位

| A.①②③④ | B.①②③ | C.②③④ | D.①②④ |

“不用官兵,不用国帑,自己出力,杀尽尔等猪狗,方消我各乡惨毒之害也!”这是近代史上中国人民第一次自发地大规模抗击外国侵略时的一段话,它反映的历史事件是

| A.三元里人民抗英斗争 | B.台湾人民反割台斗争 |

| C.义和团抗击八国联军 | D.新疆人民警告俄国侵略者 |

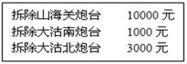

“天津临时政府委员会”第299次会议记录显示,该委员会支付给公共工程局的下列款项用于履行这一项条约。这一条约是

| A.南京条约 | B.天津条约 | C.马关条约 |

D.辛丑条约 |

鸦片战争改变了中国历史正常的发展历程,最主要体现在中国

| A.革命任务发生变化 | B.社会性质发生变化 | C.开始向西方学习 | D.反侵略斗争此起彼伏 |