世博会是工业化潮流的产物,历次世博会无一不是各个时段工业文明发展成果的展示平台。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一1933年,“主题”概念首次被引入芝加哥世博会中。“主题”一般涉及人类共同关心的一个或几个问题,参展国家和国际组织围绕“主题”,通过展出寻求问题的解决。此后,世博会均确立主题。以下为近40年来世博会的部分主题:

| 年份 |

国家 |

举办地 |

主题 |

| 1974 |

美国 |

斯波坎 |

无污染的进步 |

| 1975 |

日本 |

冲绳 |

海洋——充满希望的未来 |

| 1982 |

美国 |

诺克斯维尔 |

能源推动世界 |

| 1984 |

美国 |

新奥尔良 |

河流的世界——水乃生命之源 |

| 1985 |

日本 |

筑波 |

居住与环境——人类家居科技 |

| 1990 |

日本 |

大阪 |

花与绿——人类与自然 |

| 1999 |

中国 |

云南 |

人与自然——迈向21世纪 |

| 2005 |

日本 |

爱知县 |

自然的智慧 |

| 2010 |

中国 |

上海 |

城市,让生活更美好 |

材料二 据新华社内罗毕2010年2月12日电:联合国副秘书长、环境规划署执行主任阿希姆·施泰纳l2日称赞上海世博会主题“城市,让生活更美好”,认为这一主题凸显了主办方浓厚的环保意识………施泰纳认为,上海世博会不仅可以向世界展示中国,也将推动科技创新和催生环保新理念。“这让我联想到2008年北京奥运会。奥运会上,我们欣喜地看到很多创新技术和环保理念的涌现,我相信,上海世博会也会如此。”

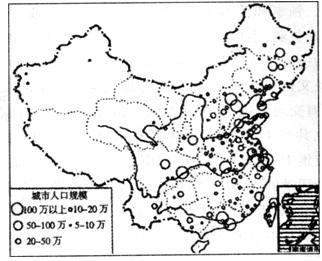

材料三 中国近代城市分布图

材料四 据美国得克萨斯州历史与社会教科书《美国历史》载:尽管在18世纪早期曼彻斯特已经是羊毛贸易中心,但曼彻斯特仍保留着乡村的环境。商人们在城市的住宅里,人们喜欢在里艾威尔河( River Irwell)上航行……当曼彻斯特成为世界棉纺织中心地之一时,即19世纪左右,这些场景改变了,许多地方工厂和仓库替代了私人家庭,艾威尔河( River Irwell)污染严重以至于被描写成“流动着肥料的水灾”。

据新华网北京2010年3月3日《综述:英德老工业区“生死变迁”启示录》:过去,由于制造业是主要经济支柱,人们曾用“蒸汽加汗水”形容曼彻斯特,如今它则成功转型,成为多元化发展城市。上世纪60年代初,制造业在曼城经济中所占比例仍高达70%左右,但到上世纪90年代初,这一比例就急剧降至20%上下。服务业就业人口在总就业人口中的比例迅速上升为84%,而制造业就业人口占比则急剧降至11%。尤其引人注目的是,曼彻斯特在创意产业和文化产业方面发展迅速。以体育为例,2002年曼彻斯特成功举办英联邦运动会,使体育设施得到进一步完善,从而为此后一系列重要国际体育赛事的举办奠定了基础,使曼城获得世界“最佳体育城市”等多个荣誉称号,也使其体育旅游和观赛收入大幅增加。

(1)根据材料一指出近40年来世博会主题有何共同之处?

(2)材料二中阿希姆·施泰纳是从哪个角度来看待上海世博会主题的?其依据是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括我国近代城市化的主要特点,并分析形成该特点的历史原因。

(4)材料四中英国著名城市曼彻斯特18世纪以来发生了哪些变化?你是如何看待发生在曼彻斯特的变化的?

材料一 美国独立战争胜利后,华盛顿严厉拒绝了部下推举他做国王的请求。他说:“我认为请求孕育着可能使我国遭受最大灾难的阴谋。假如我没有利夸智昏、自欺欺人的话,你就不可能找到一个比我更不同意你的阴谋的人了。”1796年,64岁的华盛顿在第二届总统任期结束时激流勇退,辞官回家,不当终生总统。

材料二:

(图1)1804年罗马教皇为拿破仑加冕;(图略)

(图2)时间之神为拿破仑及其法典加冕。(图略)

(1)华盛顿和拿破仑对于当“国王”或“皇帝”采取了怎样的做法?

(2)美国独立后,华盛顿为美国的民主建设作出了哪些重要贡献?

(3)材料二(图2)表达的主题是什么?概述法典的历史地位?

(4)综上所述,华盛顿与拿破仑对本国历史发展所起的共同作用是什么?

权力监督与制约是政治领域的重要问题。阅读材料,回答问题。

材料一

中国从西周就开始了权力监督的制度建设。秦汉时期已有大量相关法规,如关于官吏任用与铨选的《置吏律》、关于官吏调任与监察的《效律》和考核官吏为政情况的《上计律》等。唐朝时出现了中国历史上第一部专门的行政法典——《唐六典》,首次以法典的形式为行政监督提供了完备的法律根据。在此基础上,宋朝不仅大量充实各项监察法规,诸多行政制度也体现了权力监督理念,如在人事任用上通过了“避亲法”、“避嫌法”等回避制度约束官员权力。明清两朝也制定了专门的行政法典和比较完善的监察法,对监察考课机关的职掌权限、官员的条件及责任义务等做出详细的规定。(据白钢《中国政治制度史》)

材料二

宋英宗欲擢王畴为枢密副使,封驳官钱公辅认为王畴“素望浅”,不宜擢升。英宗不仅不采纳其意见,反而贬钱公辅为滁州团练使。(据贾玉英《中国古代监察制度发展史》)

(1)根据材料一概括古代中国权力监督的突出特点。根据材料一、二分析古代中国权力监督的作用与局限。

材料三

| 英国政治制度史大事记(部分) 1215年《大宪章》限制王权,保障贵族特权,保护部分骑士与市民的利益 1265年孟福尔议会召开。英国议会产生的标志 1628年《权利请愿书》 1689年《权利法案》 1701年《王位继承法》 1721年沃波尔主持内阁会议,开创了多数党领袖组阁的先例 1747年君主不再行使立法否决权 |

1832年《议会改革法案》 19世纪50年代责任内阁制趋于完备 19世纪中叶两党制度形成 1867年第二次议会改革 19世纪晚期内阁权力膨胀,人称议会“第三院” 1884年第三次议会改革 1911年《阿斯奎斯法案》,上院权力进一步削弱 1948年议会通过《人民代表法案》,确立“一人一票”制度 |

(2)根据材料三,指出近代英国限制王权历史进程中的重要事件。说明近代英国政治体制的权力制衡关系。

(3)英国民主政治的发展呈现出鲜明的渐进性、灵活性等特点,任选其一结合史实予以说明。

阅读下列材料:

材料一、《汉书·地理志》称:“秦遂并兼四海,以为周制微弱,终为诸侯所丧。故不立尺土之封,分天下为郡县。”

材料二、汉武帝时期开创的设置十三州部刺史 “汉刺史乘传周行郡国,无适所治。中兴所治有定处。旧常以八月巡行所部,录囚徒,考殿最。初岁尽诣京师”

材料三、朱熹说“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切都收了,州郡遂日就困弱。靖康之祸,金骑所过,莫不溃散。”

材料四、元朝行政区域的划分不以山川形便为原则,却以犬牙交错为原则。正如清人储大文所说的,元朝行省“合河南河北为一而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失,合湖南湖北为一而洞庭之险失,合浙东浙西为一而钱塘之险失,淮东淮南,汉南汉北,州县错隶而淮汉之障失,汉中隶秦,归州隶楚,又合内江外江为一而蜀之险失”

(魏源:《圣武记》卷12)。”

材料五、“封建之失,其专在下。郡县之失,其专在上”, “今之君人者,尽四海之内为我郡县。犹不足也,人人而疑之,事事而制之。科条文薄日多一日,而又设之监司,设之督抚……有司之官凛凛焉救过之不给,以得代为幸,而无肯为其民兴一日之利者。民乌得而不穷?国乌得而不弱?”“知封建之所以变而为郡县,则知郡县之敝而将复变。然则复变而为封建乎?曰:不能。有圣人起,寓封建之意于郡县之中,而天下治矣。”

(注:顾炎武:《顾亭林诗文集》卷2“郡县论九篇”,中华书局,1959年版。)

(1)材料一反映了中国古代政治制度的何种变化?(3分)

(2)古代中国中央对地方的管理离不开经济控制、分权监督和军事管制。依据材料二、材料三并结合所学知识,回答西汉和宋朝对地方是如何实行经济控制、分权监督的。(8分)

(3)材料四所说的元朝行政区域的划分有何特点?(3分)这样设计的目的是什么?(3分)产生什么负面作用?(3分)

(4)材料五中顾炎武认为郡县制存在哪些弊端?他认为可行的解决途径是什么?

梦想成就未来,梦想的实现取决于适宜的条件和不懈的努力。阅读材料,回答问题。

材料一:哥伦布曾说“谁占有了黄金,也就取得了把灵魂从炼狱中拯救出来并使灵魂重享天堂之乐的手段。”

哥伦布在其“航海日记”中表示,“臣向二位陛下保证,普天之下,无任何地方比这里景色更美丽……臣以为此地除天主教徒外,陛下不应准许任何异国人染指其间。”

材料二:“新年的梦想”

1933年《东方杂志》第30卷第1号封面以“梦想中的未来中国是怎样的”为题,开辟“新年的梦想”专栏,刊出142人的244个“梦想”,

据统计,就地域看,上海78人,南京17人,北平12人,杭州8人,广州4人,天津,济南、安庆各2人,徐州、西安……南洋、日本各1人,未详5人,就职业看,编辑,作家39人,大学教授38人、记者12人、教育家9人,艺术家3人,学生3人、律师1人,官吏1 2人,职员4人、实业家3人,银行家2人,读者自发来稿13人,未详3人。就梦想统计看,“社会主义大同世界”梦,“现代化国家”梦名列前茅,小部分是恶梦。

——据范岱年《三十年代的中国梦》

材料三:19世纪称得上是欧洲的世纪,欧洲不仅是支配和改变世界的核心,同时也是世界经济和资本主义社会最重要的组成部分。当时许多欧洲中心论者乐观地认为,20世纪,还会是欧洲的世纪。

——据霍布斯鲍姆《帝国的年代(1875—1914)》等

近现代国际货币体系演变情况表(部分)

| 时期 |

演变 |

| 1870~1914年 |

19世纪下半叶,古典金本位时期,国际贸易和投资以英镑为中心, 90%的国际支付以英镑进行。 |

| 1915~1945年 |

1914年,“一战”爆发,各国终止了本国货币与黄金的直接兑换,各国货币之间处于各行其是的状态。 |

| 1945~1973年 |

1944年,布雷顿森林体系确立了新的汇率制度。 |

——据《国际货币体系百年变迁》

(1)据材料一指出哥伦布的梦想,这一梦想推动他开创了什么伟大事业? 有一定的历史价值? 结合所学知识,概述当时中国人的时代梦想的背景。

有一定的历史价值? 结合所学知识,概述当时中国人的时代梦想的背景。

(3)结合所学知识,从世界经济发展的角度,谈谈你对材料三中“欧洲世纪论”的看法,并阐明理由。

“文明”一词,由来已久,经历几千年的变迁,才有今天的含义:是人类所创造的物质财富和精神财富的总和。一般分为物质文明和精神文明。阅读下列材料,回答问题:

材料一:英文中的文明一词来源于古希腊的拉丁文(Civis)。意思是城市的居民,其本质含义是人民生活于城市和社会集团中的能力。中国汉语中的“文明”内涵对行为和举止的要求更高,对知识与技术次之。

材料二:文明在欧洲最早具有“进入人类开化状态的程度”的含义,以区别于野蛮落后状态,是出现在18世纪中后期的法国。

材料三:中国古代长期以文明自居,而以其他没有中国式行为和举止的国家和民族包括西方国家视为野蛮,称西方人为夷人、番、鬼。20世纪起中国把西方的“Modern”翻译成“文明”, “文明”一词被指为西方传来的文化,非常盛行,如看“文明戏”。

(1)材料一中,古希腊的“文明”内涵反映了古希腊文明的什么特点?指出中国汉语“文明”的内涵,并分析其形成原因。

(2)结合所学知识指出,材料二中“文明”的含义?

(3)根据材料三,概括指出,20世纪前后,中国对西方文明内涵的认识有何变化?并分析出现这种变化的原因。

(4)新中国成立以来,中国吸收了当时世界上哪些物质文明和制度文明的成果?改革开放以来,中国为世界文明做出了什么贡献?