学校教育是社会发展的一个缩影。阅读材料,回答问题。

材料一 太学是中国古代的大学。汉武帝时,董仲舒上提出“愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士”的建议。武帝建元六年(公元前135年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》。

(1)依据材料一并结合所学知识,分析董仲舒建议办太学的目的是什么?产生了怎样的历史影响?

材料二 到一八七五年左右,教会学校总数约增加到八百所,学生约二万人,这个阶段的教会学校仍以小学为主,但已有少量教会中学出现,女学校也有增加。到一八九九年止,教会学校总数增加到约两千所左右,学生增为约四万名以上,开始出现大学.

(2)依据材料二,分析教会学校的建立对中国社会发展的积极影响。

材料三 北京大学创立于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立大学,l910年京师大学堂开办分科大学,共开办经科、法政科、文科、格致科、农科、工科、商科,设十三学门,一个近代意义的综合性大学初具规模。

(3)京师大学堂分科办学后的教学内容与古代太学相比有何相同之处?又有何新的时代特点?

材料四 1912年1月蔡元培出任南京临时政府教育总长,主持制定“壬紫癸丑学制”,实行小学男女同校、废除读经等改革措施。另据大众网报道,从2005年秋季开始,济南市有50多所小学开始全面推广儿童经典古文诵读,从浅显易懂的《三字经》到晦涩难懂的《孟子》、《论语》等,越来越多的小学生加入到“读经”行列。

(4)当年蔡元培主张废除读经的目的是什么?你是否赞成当今小学生读经?为什么?

历史的长河不断向前,而众多的历史事件都离不开重要城市的承载。阅读下列材料,回答问题。

材料一费正清这样看待北京:“北京的气势雄伟,布局对称,毫无疑问使他成为一切首都中最有气派的------没有一个西方的首都能这样的威严,清醒地构成君主专制整体的象征。”

材料二电影《南京!南京》在各大影院放映,引起巨大反响。它以“南京大屠杀”为背景讲述历史故事。

材料三

国民党一大会议旧址

材料四

八七会议旧址

材料五

遵义会议旧址

(1)清朝使君主专制政体的“威严”达到顶峰的标志是什么?清朝的君主专制统治是如何结束的?

(2)在中国近代历史上,南京有着特殊的地位。请列举除了“南京大屠杀”之外的与南京还有关的近代史上的其它历史事件。

(3)材料三图中会议的会址是在哪个城市?这次会议有什么意义呢?

(4)材料四图中会议的会址是在哪个城市?这次会议又有何意义呢?

(5)结合材料五及所学知识分析,为什么遵义会成为一个历史名城?

阅读下列图片:

图一《南京条约》的签订图二 《马关条约》的签订

图三《辛丑条约》的签订

结合所学知识,请回答:

(1)图一至图三条约各是在哪一场战争后签订的?

(2)在《马关条约》的各项条款中,对中国民族工商业打击最为沉重的是什么?为什么?

(3)图一至图三各条约的签订,对中国社会性质的影响分别是什么?《辛丑条约》的签订标志清政府已沦为洋人的朝廷在条约中是如何体现的?

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

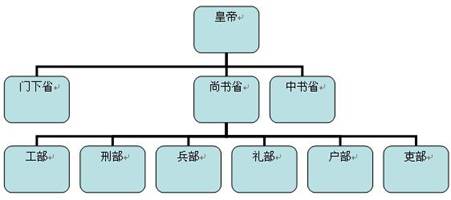

材料一唐朝的三省六部制

材料二元朝大政委于中书省,今冀,晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都里,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。元制,凡有重大军事,则遣中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。《元史·地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

材料三雍正年间,用兵西北……始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写,后名军机处。地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此。

——赵翼《蘑曝杂记》

材料四:

美国白宫美国国会大厦美国联邦法院

材料五:“我们的制度之所以称为民主,是因为权力不是掌握在少数人手里,而是掌握在大多数人手里” “所有公职人员从30岁以上的公民中选择产生,各机构内部实行集体制和少数服从多数的原则。” “……是通过抽签从数个部落中各选数十人组成的。每数十人为一组轮流执政,处理一些日常事务。”

请回答:

①材料一中唐朝实行三省六部制的目的是什么?(2分)三省的职能分别是什么?(3分)

②材料二中元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同?(2分)

元朝为什么实行行省制?

③材料三中军机处的主要职能和作用是什么?军机处的设置反映了什么时代特征?

④材料四中美国政体形式是通过哪部宪法确立的?(2分)体现什么原则?(2分)

⑤材料五反映了雅典民主制的什么特点?(2分)古代中国政治制度和古希腊雅典民主分别属于哪两种文明类型?(2分)

阅读下列材料,回答问题:

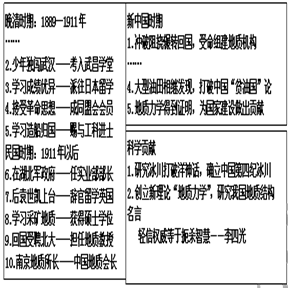

材料一:下表摘自于一教师的《李四光》教学提纲

材料二: 当正面攀登受到阻碍、不能前进到山顶时,就要有勇气走一段困难的、危险的下山道路,去寻找能够登上山顶的新路线。这样做并不是放弃登山的目标,而是为了更好地向上攀登,到达山顶。

――列宁

(1)据材料一和所学知识,概述李四光“辞官留学英国”的社会背景和向“权威”挑战的主要事迹。

(2)在苏俄的社会主义建设的实践中,列宁如何“有勇气走一段困难的、危险的下山道路,去寻找能够登上山顶的新路线”?

(3)从上述两位杰出人物的经历与话语中,你能感受到他们哪些相似的精神品质或人格魅力?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:秦王初并天下,令丞相、御史曰“……寡人以眇眇(微小。指一个人的身躯和力量是微不足道的。)之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。其议帝号。” ……制曰:“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”

——司马迁《史记》

材料二:尽管我们处于弱小的地位,但我们得到上天的神佑,这是最不经心的人也会察觉到的。而在漫长的8年中,美国军队经历了几乎一切艰难挫折,它所表现出来的无与伦比的百折不挠的精神,更不能不说是前所未有的奇迹。本人感谢将级军官们,……本人感谢团长、营长及其他军官,……本人感谢参谋人员,……本人感谢军士们和士兵们。……

——华盛顿《向美国军队告别的命令》1783年11月2日

(1)据材料指出秦始皇、华盛顿对战争胜利具体原因的认识有何不同之处?

(2)结合所学知识,从思想角度分析秦始皇、华盛顿对战争胜利具体原因出现不同认识的原因。