许纪霖、陈达凯在《中国现代化》中指出:“作为一个后发外生型国家,中国是从19世纪开始进入由农业文明向现代工业文明转型的现代化过程的。西方世界的霸权威胁与文明示范是一个不可或缺的关键性启动因素。……中国内部已经孕育和生长着现代化的因素”。“中国现代化启动的历史象征不可能不是模糊的,……从1800年这样一个没有明确时限和特定事件的时间开始。”下列对该材料的观点理解最准确的是( )

| A.中国现代化的最初启动是西方文明影响的结果 |

| B.中国明朝中后期资本主义萌芽的产生标志着中国现代化的启动 |

| C.19世纪中国资本主义萌芽的缓慢发展孕育着模糊的现代化因素 |

| D.中国现代化的启动源自19世纪自身现代化因素的萌芽和西方文明的影响 |

康有为在奏章中往往采取在“中体”中借用西学“移花接木”法,给皇帝讲“心当变法”的道理。顽固派指责他“其貌则孔也,其心则夷也”。康有为这样做的目的是 ( )

| A.在儒学的基础上吸收西方政治学说 |

| B.为变法披上传统文化价值的理论 |

| C.将西方的政治理论和实践中国化 |

| D.用儒家的经典解释西方的政治学说 |

上海师范大学教授萧功秦指出,中国人中的世俗理性的最初觉醒,并不是人权与自由的启蒙意识,而是这种为民族生存而激发的以务实地摆脱危机为目标的避害趋利意识。“世俗理性的最初觉醒”是指()

| A.明末清初的“工商皆本”意识 |

| B.魏源的“师夷长技以制夷”思想 |

| C.洋务运动的“中体西用”主张 |

| D.义和团运动的“扶清灭洋”主张 |

中华文明源远流长,成果丰富。在五千多年的发展过程中,我国人民创造出了先秦诗歌、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等诸多文学体裁。以下是关于上述文学体裁的表述,其中不正确的是( )

| A.《诗经》深刻反映了当时的社会现实,体现了下层人民的呼声 |

| B.唐诗风格各不相同,可分为山水田园诗、边塞战争诗等 |

| C.宋词的出现反映了宋代商品经济的发展,市民阶层的兴起 |

| D.明清小说主要以小说这种文学体裁表达了当时社会的繁荣与人们的自豪感 |

誉满中外的中国京剧、中国画、中国医学,被世人称为“中国的三大国粹”。下列各项关于京剧的说法错误的是

| A.京剧的形成是几代艺术家共同努力的结果 |

| B.同治、光绪年间是京剧的一个繁盛期 |

| C.京剧的出现标志着我国古代戏曲的成熟 |

| D.京剧在我国艺术宝库中占有重要地位 |

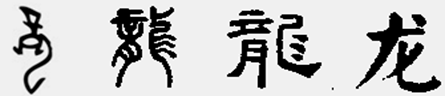

鲁迅先生曾说,中国文字“具有三美:意美以感一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也”。从汉字“龙”的四种书体的演变过程中,可以看出汉字( )

①演变的总趋势是由繁到简

②由象形文字逐渐符号化,成为表音文字

③与书法相伴而生

④是世界上最古老的文字

| A.①②③ | B.①③ | C.①③④ | D.②④ |