1492年,哥伦布航行到达美洲,开启了世界历史的新时代。阅读材料,回答问题。

问题一:偶然与必然

有人认为,哥伦布是因为"迷路了",才偶然"发现"了美洲。也有人认为,当时即使没有哥伦布,也必然会有别人"发现"美洲。

(1)据材料并结合所学知识,谈谈你的观点并说明理由。

问题二:发现与相遇

15、16世纪以来,人们通常使用"哥伦布发现美洲"的提法,"发现"的意思是"使所有的人和所有的民族都并入欧洲文明"。1984年,部分拉美学者倡议改称"美洲发现--两个文明汇合"。1992年,联合国教科文组织主张以"两个大陆相遇500年"为主题,举行哥伦布航抵美洲纪念活动。

(2)"发现美洲"的提法是站在什么立场上看待哥伦布远航美洲的?"两个文明汇合"和"两个大陆相遇"提法的合理性是什么?

问题三:交流与发展

哥伦布 明清时期的中国 世界市场 历史机遇

(3)结合所学知识,运用以上四个词语,以"交流与发展"为主题写一则历史短文。

要求:①紧扣主题,观点合理;

②史实准确,史论结合;

③条理清晰,合乎逻辑;

④字数在120字左右。

乡里制度是古代中国的“治国之基”……阅读下列材料,回答问题。

材料一:大约抄写于秦灭六国前的秦简《法律问答》记载,里典(里正)和里老共同负责里中的户口,赋税和治安。其中,里典被称为“率敖”,指乡里豪强财力、能得众人拥戴之人。最迟抄写于秦灭六国前后且晚于《法律答问》的秦简《尉卒律》规定,“置典、老,必里相谁(推)”,且典、老由里中年长无爵者担任。

——摘编自陈侃理《秦汉里吏与基层治理》等

材料二:晚清宝坻县档案显示,县级以下的乡保是个关键人物,每个乡保平均管理二十余个村庄的赋税征收和司法事务。他们是不带薪的准官员,由地方提名,经国家批准确认。乡保一般按自己的意图行事。他们处在国家与社会的交汇点上,具有两副面孔。

——摘编自黄宗智《国家与社会的二元合一》

材料三:《周礼》云:“五家为比,十家为联……使之相保相受,刑罚庆赏,相及相共,以受邦职,以役国事,以相葬埋。”比、联等都是在血缘性聚落或居住区内编排的地域性组织。历代乡里制度,无论发生什么变化,都声称遵从《周礼》确立的乡里制度的基本原则。

——摘编自鲁西奇《中国古代乡里制度研究》

问题:

(1)指出材料一所体现的秦乡里制度的变化,并简析其原因。

(2)分析材料二中乡保的“两副面孔”。

(3)综合上述材料,概括中国古代基层治理的特点。

阅读材料,回答问题。

材料一

罗马的公共建筑规划与其政治体制密切相关,共和时期,罗马缺少奢华壮丽的建筑物,但罗马人并未感到困扰。原因在于,在元老院这一具有寡头性质的集体议事机构中,没有任何元老能通过斥资修建纪念建筑来彰显自己的地位,这样做不仅无法赢得同侪的尊重,反而会引发其自身权力野心的负面观感。另外,如果政府金库有闲置资金,首先会考虑为公民们修建能够便利生活的基础设施,或者改善公共道路。如果有人主持修建一个大型供水渠,他一定会赢得公民们的称赞。

——摘编自【英】麦克伊韦迪《古典世界的城市:从地图探寻文明的细节》

材料二

始皇二十六年(公元前221年)秦以咸阳所在地区为“内史”,建立以咸阳为中心的京畿区域,并“徙天下富豪于咸阳十二万户”,以充实京师。二十七年“作信宫渭南,已更命信宫为极庙,象天极(北极星)”。三十五年,秦始皇锐意经营渭南,拟将咸阳重心置于丰镐古都之间,故另建新天极——阿房宫,并扩大城址直达南山,即以山为宫阙,视渭河为“天汉”。

——摘编自贺业钜《中国古代城市规划史》

材料三

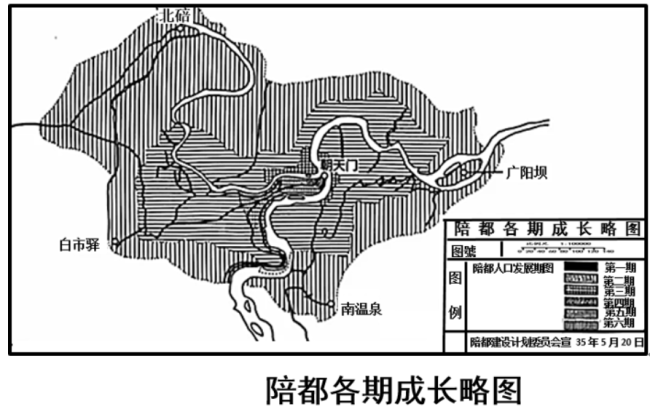

陪都核心,由两汉迄今,均在两江汇流处。城市中心,偏居今日陕西街、林森路一带,此为本市发展之第一期。嗣后城内外开辟公路,人口重心,乃渐向城中移动,今之都邮街遂取城南之中心地位而代之,此为发展中之第二期。民国十七年(1928)划定新市区范围,新市区之开辟系由沿江趋向内陆公路,车站与轮船码头,互争雄长,此为发展之第三期。二十二年重划市区,以巴县城郊,江北附郭,及南岸五塘,划归市政府管辖,此为发展之第四期。二十六年国府西迁,复于民二十九年将市区扩大,计面积约300平方公里,此为发展之第五期。而迁建区则北达北碚,南至南温泉,东起广阳坝,西抵白市驿,此大陪都之面积约1940平方公里。可预期为发展之第六期。(如下图)

——摘自《陪都十年建设计划草案》

材料四

1922年,国际田园城市与城市规划协会召开会议,其中一个主题是“如何让田园城市在全球开花结果”。在接下来的十年中,欧洲国家尤其是英国将“田园城市”理念推广到非洲城市规划中。这些城市具有相同之处:一个中央政府办公区以及相邻的商业办公区和中心购物区,它们被低密度的欧洲居住区包围。非洲人聚集的“非洲大院”相对较小,被分隔于城市一侧,通过诸如铁路这样的实质性屏障,尽可能远地和欧洲区分隔开来。

——摘编自【英】霍尔《明日之城:1880年以来城市规划与设计的思想史》

(1)根据材料一、二,分别概括罗马城与咸阳城规划所体现的政治理念。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析近代重庆城区扩大的主要原因。

(3)根据材料四并结合所学知识,总结欧洲殖民者在非洲推行“田园城市”规划的后果。

阅读材料,回答问题。

材料一

到明代,进入第四个寒冷期,而农垦成风,“墙(明长城)内之地,悉分屯垦”。沙地植被遭到破坏,到万历年间普遍发生了建筑物被壅的现象。万历三十七年(1609),榆林卫中路“东自常乐堡起,西至清平堡止”“俱系平墙大沙,间有高过墙五七尺者,甚有一丈者”。是年闰三月,朝廷调兵两千余人,并招募陕北各州县灾民数百人,历时六个月,长城沿线约120千米积沙被扒除到底并运往远地,“沿边一带,焕然一新,不可谓非大工”。

——据韩昭庆《荒漠、水系、三角洲:中国环境史的区域研究》等整理

材料二

榆林地处毛乌素沙漠南缘,清末民初有6个堡寨、421个村宅、近10万亩农田遭埋压危害。沙区垦民为求生计,背扛肩挑,移沙造地,垒石防沙护田,散压柴草挡风救苗,依然不改“满眼尽飞沙”“树少不闻鸦”的景象。金鸡滩村马德宽借风移沙造田,或扬沙移丘,或背驮土石压沙,早出晚归,奋战10余年,夺地20余亩,微产杂粮,仍不解贫。

——摘编自《榆林市志》

材料三

1953年后,埃及政府对治沙实施政策扶植,并对各省的土地开发建设局实行系统领导,协调治沙。埃及还成立了专门的沙漠研究中心,从1979年起建立了5个沙漠土地开发技术实验推广示范中心。这些研究机构与推广示范中心紧密配合,研究成果可以很快得到应用。此外,埃及还从联合国、世界银行、中国、美国、法国等组织和国家获取资金、技术、设备及优质种源等。埃及开发沙漠农业的成功为国民经济发展提供重要保障。

——摘编自郝晋珉等编著《中国荒漠化与农业可持续发展》

材料四

新中国成立以来,中国共产党高度重视防沙治沙工作。1984年,国家允许农民承包治理荒地。石光银同海子梁乡政府签订合同,承包治理了3000亩荒沙,成为榆林地区承包治沙第一人。三十多年来,他带领乡亲们多措并举,历经千辛万苦,在25万亩荒沙、碱滩上种活了5300多万株(丛)乔灌木,在毛乌素沙地南缘筑起一道长百余里的“绿色长城”,扭转了“因沙致穷”的千年困局。中国对毛乌素沙地的成功治理树立了生态治理的国际典范。

——据任仲文编《千秋伟业 百年风华》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,回答陕北治沙的背景及效果。

(2)根据材料二,分析清末民初榆林治沙失败的原因。

(3)根据材料三,概括埃及治沙的历史经验。

(4)根据材料四并结合所学知识,总结新中国在毛乌素沙地治沙的意义。

[历史——选修4:中外历史人物评说]

材料:清帝退位后,黄兴认为政治目标已实现,“将来政治竞争,但能以政见相折冲,不愿以武力相角逐”,中华民国初年的国会选举期间,孙中山专心从事实业建设,对国民党党务“一切不问,纯然放任”;黄兴则积极为国民党争取选票,并认为“今者共和成立,欲苏民困,厚国力,舍实业末由”。1913年宋教仁遇刺后,黄兴主张“法律讨袁”,反对起兵,孙中山“格于众议,只好从缓发动”,后袁世凯欲武力镇压革命党,黄兴与孙中山领导发动“二次革命”,失败后逃亡日本。在日本,孙中山将国民党改组为中华革命党,继续发动式力革命,黄兴主张积蓄力量,循序渐进地反对袁世凯。

——摘编自李新总编《中华民国史 人物传》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括中华民国建立后黄兴和孙中山政治主张的相同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中华民国建立后黄兴和孙中山的政治分歧及其后果。

[历史——选修3:20世纪的战争与和平]

材料:1911年3月,摩洛哥非斯地区爆发了反对法国殖民统治的起义,法国派兵镇压。德国出面干涉,7月1日派军舰到摩洛哥阿加迪尔港,引发阿加迪尔危机。由于担心德国获得摩洛哥沿岸港口并建立海军基地,英国于21日发出警告,强调英国是处理国际事务不可或缺的角色。英国海军进入战备状态,总参谋长访问法国并视察德法边界。在英国强硬态度面前,德国同意与法国妥协,摩洛哥由法国“保护”,法国向德国转让法属刚果部分地区。11月底,德国军舰驶离阿加迪尔港,危机结束。德国对此十分失望,决心在下一次“考验”时不再退缩。同时,英法同盟的实质合作进一步加强。

——摘编自徐弃郁《脆弱的崛起:大战略与德意志帝国的命运》等

(1)根据材料并结合所学知识,说明英国在阿加迪尔危机中的立场及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析阿加迪尔危机对德国的影响。