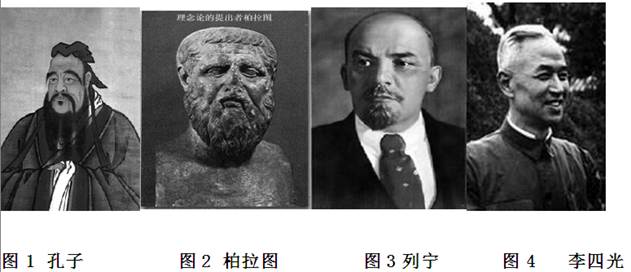

在中外历史演进过程中,曾涌现出许多重要历史人物。他们是特定时代的产物,并以其各自的个性和活动,对人类历史发展进程产生了一定的影响。结合下列图片与所学知识,回答相关问题:

(1)简述图l和图2人物分别对理想中的统治者提出了什么要求?(2分)

(2) 概括图3人物在社会主义革命和建设方面的伟大贡献。

(3)图4人物是位颇具传奇色彩的人物,他早年受孙中山“要努力学习,蔚为国用”的勉励,后两度出国留学,在新中国成立之际冲破重重阻碍回到祖国,他打破了两个“洋神话”,被誉为中国的“地质之光”。请回答:李四光打破了哪两个“洋神话”?

(4)你在学习上述历史人物的奋斗历程中,感悟到哪些积极的人生态度?(2分)

(广东省2008届六校第二次联考) 1920年,苏俄农民中流传这样的说法:“土地属于我们,而面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”它反映的是战时共产主义政策:

| A.保障了农民的利益 | B.挫伤了农民的积极性 |

| C.实行了军事化措施 | D.取消了自由贸易制度 |

(海南中学09届高三第3次月考历史试题)这是前苏联的一段笑话:农夫伊万在河里捉到一条大鱼,高兴地回到家里和老婆说:“看,我们有炸鱼吃了!"老婆说:“没有油啊!”伊万说:“那就煮!”老婆说:“没锅!”伊万说:“那就烤!”老婆说:“没有柴!”伊万气死了,走到河边把鱼扔了回去。那鱼在水里划了一个半圆,上身出水,举起右鳍激动地高呼:“斯大林万岁!”该笑话主要针对斯大林时期的

| A.战时共产主义政策 | B.社会主义工业化运动 |

| C.农业集体化运动 | D.对斯大林的个人崇拜 |

“斯大林模式”一词由西方学者首先使用,泛指所有“苏联式的社会主义体制”。戈尔巴乔夫改革前,苏联官方和学界从不使用这个词。戈尔巴乔夫上台后接过这个词用以概括整个苏联70年的历史,并且说:“斯大林模式的社会主义正在为自由的人们的公民社会所取代”。戈尔巴乔夫的上述言行

| A.消除了与西方国家的矛盾 | B.否定了苏联社会主义制度 |

| C.缓和了苏联国内社会矛盾 | D.促进了苏联经济体制改革 |

(12分) 90年前那场轰轰烈烈的五四运动,演变成了光耀千秋的“五四”精神,激励着一代又一代中华儿女踏上振兴中华民族的奋斗征程。阅读并回答下列问题。 材料一:由于中国民族工业的发展和帝国主义在华企业的增加,中国工人由第一次世界大战前的100 万,增至战后的200 万……文化斗争是中国现代社会政治变革的先导。1915 年9 月,《新青年》杂志的出版,标志着彻底反封建文化运动的开始……在俄国十月革命的影响下,中国涌现出了一批具有共产主义思想的知识分子,他们是马克思列宁主义的积极传播者。1918 年11 月结束的第一次世界大战,把俄国十月革命后中国的新的爱国民主运动推向了新的高潮。

材料一:由于中国民族工业的发展和帝国主义在华企业的增加,中国工人由第一次世界大战前的100 万,增至战后的200 万……文化斗争是中国现代社会政治变革的先导。1915 年9 月,《新青年》杂志的出版,标志着彻底反封建文化运动的开始……在俄国十月革命的影响下,中国涌现出了一批具有共产主义思想的知识分子,他们是马克思列宁主义的积极传播者。1918 年11 月结束的第一次世界大战,把俄国十月革命后中国的新的爱国民主运动推向了新的高潮。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代卷》

材料二:

(1)依据材料一、二,结合所学知识,概括写出五四运动发生的原因及取得的初步成果。

材料三:自北京大学发生五四运动以来,一般爱国青年无不革新思想为将来革新事业之预备,于是蓬蓬勃勃,发抒言论,各种新出版物,为热心青年所举办者,纷纷应时而出。扬葩吐艳,各极其致,社会遂蒙绝大之影响。虽以顽劣之伪政府,犹且不敢撄其锋。推其原始,不过由于出版界之一二觉悟者从事提倡,遂至舆论大放异彩,学潮弥漫全国,人皆激发天良,誓死为国家爱国之运动。

——1920年1月孙中山《关于五四运动》

材料四“五四”以来,中国青年起了什么作用呢?起先锋队的作用,……但是光靠它是不能打败敌人的,因为它还不是主力军。主力军是谁呢?就是工家大众。中国的知识青年和学生们,一定要到工农群众中去,把他们动员组织起来,没有工农这个主力军,单靠知识青年和学生青年这支军队,要达到反帝反封建的胜利,是做不到的。

——1939年5月毛泽东《青年运动的方向》

(2)根据材料三和材料四,指出孙中山与毛泽东观点的相同点和不同点。

材料五江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上的讲话中指出:“五四运动的精神,最根本的就是中华民族的爱国主义精神。”

爱国主义不仅表现在1919年5月,而是贯穿在整个五四新文化运动中。在五四运动和由五四运动在思想上和干部上作了准备的中国共产党成立后,才使反帝反封建的中国革命有了新的生机和活力。2004年5月4日,在全国举行了“继承五四传统弘扬民族精神”18岁成人宣誓仪式,中学生们庄重宣誓:“服务他人,奉献社会;崇尚科学,追求真知;完善人格,强健体魄,为中华民族的富强、民主和文明,艰苦创业,奋斗终生!”

——综合新华网信息

(3)请你综合五组材料,结合所学知识,概括写出五四运动在中国文明演进历程中的历史作用。

近代中国志士仁人为争取国家独立,谋求国家发展进行了不懈的抗争与探索。结合所学知识,回答下列问题。

材料一“凡分田照人口,不论男妇,算其家口多寡,人多则分多,人寡则分寡……凡天下田,天下人同耕。此处不足则迁彼处,彼处不足则迁此处。……务链天下共享天父皇上帝大福,有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不保暖。”“妇女可以参加科举考试;废除买卖婚姻、买卖奴婢,禁止娼妓;后宫妃嫔也设立职务。”

太平天国颁布了一套“贵贱宜分上下,制度必判尊卑”的礼制,从天王到普通士兵,等级森严。诸王出行,“凡朝内军中大小官员士兵,如不回避,冒冲仪仗者,斩首不留”。

(1)据材料一,指出太平天国运动的进步性和局限性。(4分)

材料二下图是纪念中华民国明信片 材料三红色根据地形势图

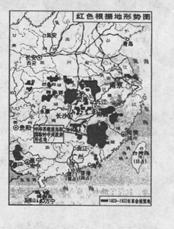

材料三红色根据地形势图

(2)从材料二中,你能提取哪些有效信息?(4分)

(3)材料三反映了中国共产党找到了一条怎样的革命道路?其结果如何?(4分)

(4)综合上述材料,从中得到哪些认识?(2分)